La population étudiante est plus encline à consommer des substances psychotropes que les jeunes du même âge. Que ce soit en soirée, ou face à la pression des concours, les tentations sont grandes. Quels sont les risques auxquels ils font face ? Enquête.

« Je suis addict à la coke ». Alex, étudiant en neurosciences, ose parler de son addiction. Mais il n’est pas le seul. Au moins 41 % des jeunes de 17 ans déclarent avoir pris au cours de leur vie au moins un médicament psychotrope en 2011, selon une expertise collective de l’Inserm parue en 2014. Pour la docteure Edith Gouyon, l’abus de psychotropes peut conduire à la dépendance psychique et physique.

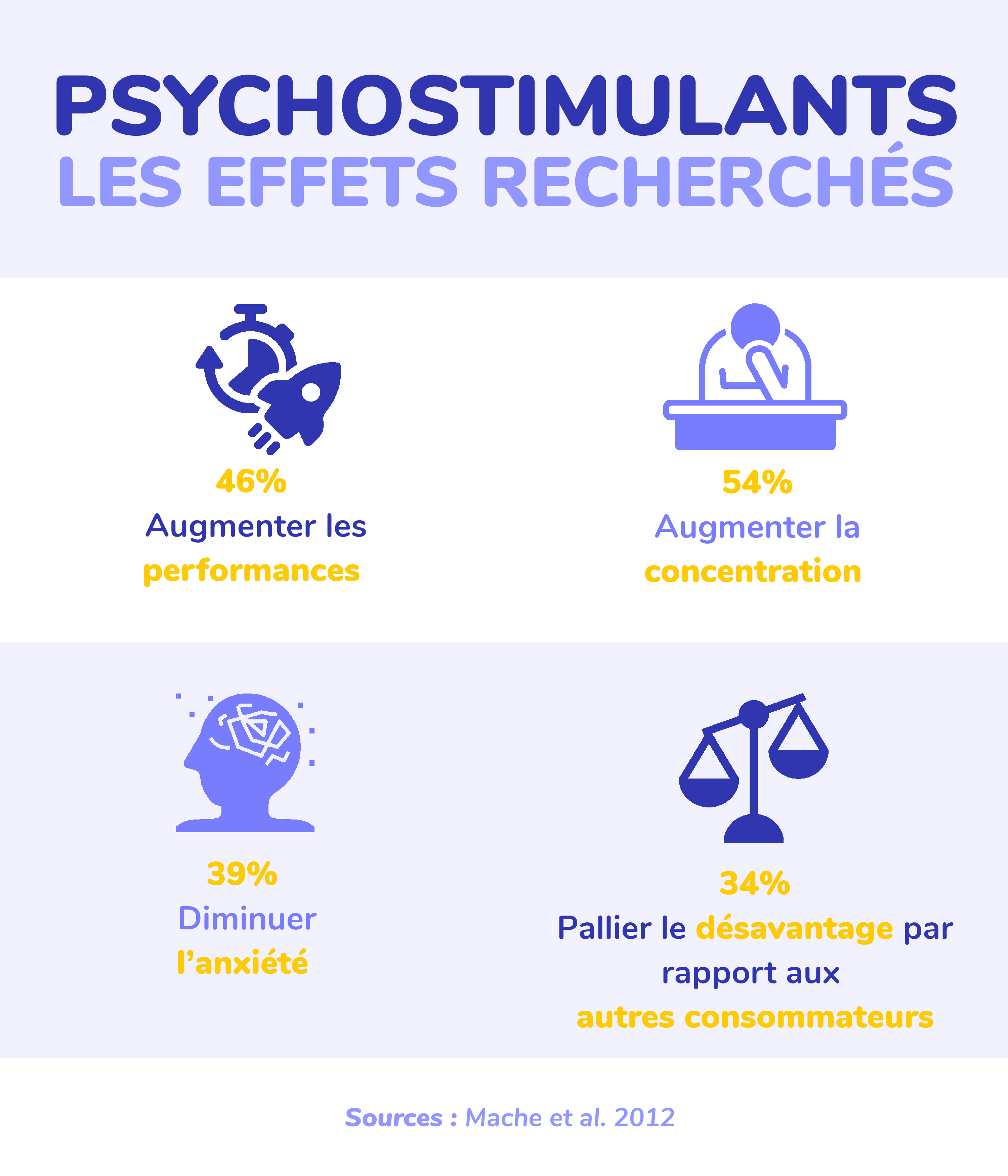

Au-delà du tabac, de l’alcool et du cannabis, les étudiants ont parfois recours à des psychostimulants, des bêtabloquants et des antidépresseurs, notamment pour faire face au stress des études. Les étudiants consomment plus de médicaments que les personnes du même âge non-étudiants. Plusieurs phénomènes expliquent le recours à des substances et des drogues sur ordonnance.

Du plaisir à la gestion du stress

Les drogues prises pendant les soirées sont associées au plaisir. Il s’agit du tabac, de l’alcool, du cannabis et de drogues plus puissantes comme la cocaïne ou la MDMA. Le tabac et l’alcool, ainsi que les boissons énergisantes mélangées à de l’alcool, sont également très présentes chez les populations lycéennes et les jeunes étudiants. À 17 ans, 8,7 % ont déjà une consommation régulière d’alcool.

Par ailleurs, certaines molécules peuvent également être un moyen de faire face au stress : fumer du cannabis pour se détendre, faire des pauses cigarette pendant les sessions de révision ou entre les cours. Les drogues sont même parfois un moyen de se doper pendant les examens.

Pour Anne Batisse, docteure en pharmacie au Centre d’Evaluation et d’Information sur la Pharmacodépendance (CEID), la prise de substances pour faire face au stress est une conduite dopante.

Pour Anne Batisse, docteure en pharmacie au Centre d’Evaluation et d’Information sur la Pharmacodépendance (CEID), la prise de substances pour faire face au stress est une conduite dopante.

Selon une enquête de l’Observatoire national de la vie étudiante, environ 4 % des personnes inscrites à l’université consommeraient des psychostimulants afin d’améliorer leurs performances ou réussir un examen, soit environ 100 000 étudiants. Dans l’étude COSYS du CEID, 20 % des étudiants utilisant des psychotropes confient le faire pour gérer leur stress. Ils ont alors recours à plus de substance illicites (cannabis) que licites (anxiolytiques).

Dopage aux amphétamines

Plaisir et productivité peuvent même s’entremêler. Certaines drogues ou substances légales sont en effet associées à une volonté de productivité accrue : café, boissons énergisantes (Red Bull), médicaments sans ordonnance comme des vitamines ou des antiasthéniques (Guronsan). Pour améliorer leurs performances aux examens, certains étudiants ont de plus recours à des dérivés d’amphétamines, comme la Ritaline.

Ce médicament, équivalent français de l’Adderall américain, est normalement prescrit dans les cas de troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Consommé pour améliorer les performances, l’Adderall ou la Ritaline permettent de mieux se concentrer. Aux États-Unis, des associations alertent sur les sur-diagnostics d’hyperactivité, conduisant à un véritable dopage généralisé dans le milieu étudiant.

Même la cocaïne peut être prise dans cet objectif de productivité, lors des révisions ou des examens, bien que ses effets soient moins positifs que ceux de la Ritaline. Elle peut en effet entraîner une baisse de la concentration et des conséquences négatives comme une « redescente » douloureuse. D’autres substances illégales retrouvées dans les soirées étudiantes au même titre que la cocaïne, comme la MDMA et l’ecstasy, sont quant à elles plutôt prisées dans ce seul cadre récréatif.

Pour affronter leur stress, les étudiants ont parfois recours à des anxiolytiques (15 % des médicaments les plus expérimentés), normalement prescrits sur ordonnance, voire à des somnifères (11 %) ou des antidépresseurs (6 %). La pression des études est très marquée dans des filières sélectives, comme la première année commune aux études de santé (PACES).

Les carabins, fortement exposés à un impératif de productivité, sont parmi les étudiants prenant le plus de drogues, légales ou non, pour booster leurs performances et gérer leur stress. Dans une thèse sur les prises de stimulants chez les étudiants en médecine, Julie Delay observe en effet que les psychotropes sont principalement pris pour dormir (66,8 %) et contre le stress (56,3 %).

La prise de drogues peut débuter dès le lycée ou lors du commencement des études. C’est notamment le cas d’Antoine*, étudiant en classe préparatoire. « J’ai commencé à prendre de la drogue dès la première année où je suis arrivé en étude supérieure. Au lycée j’étais plutôt réservé, j’allais pas trop en soirée. J’ai d’abord commencé par fumer des joints en soirée avec mes potes, puis j’ai rencontré une meuf qui était dans un groupe qui tapait de la coke pour aller en boîte. Après c’est devenu une habitude quand je sortais ou que je faisais des soirées chez moi ». La cocaïne, prise par Antoine comme une substance récréative, est cependant devenue une addiction.

La prise de drogues peut débuter dès le lycée ou lors du commencement des études. C’est notamment le cas d’Antoine*, étudiant en classe préparatoire. « J’ai commencé à prendre de la drogue dès la première année où je suis arrivé en étude supérieure. Au lycée j’étais plutôt réservé, j’allais pas trop en soirée. J’ai d’abord commencé par fumer des joints en soirée avec mes potes, puis j’ai rencontré une meuf qui était dans un groupe qui tapait de la coke pour aller en boîte. Après c’est devenu une habitude quand je sortais ou que je faisais des soirées chez moi ». La cocaïne, prise par Antoine comme une substance récréative, est cependant devenue une addiction.

Dépendance ou addiction ?

Plusieurs critères sont à prendre en compte pour qualifier un usage d’addiction. Selon Stéphanie Caillé-Garnier, neurobiologiste de l’addiction à l’Université de Bordeaux, « la chronicité ne va pas suffire à parler de problèmes d’addiction ».

Il s’agit d’un « désordre psychiatrique » caractérisé par « la perte de contrôle, le fait de se mettre en danger, le fait d’avoir des problèmes récurrents dans sa vie sociale à cause de sa consommation, et le « craving », le fait d’avoir toujours envie de consommer en dépit de la connaissance des conséquences négatives ». Répondre au moins à deux de ces critères permet de parler d’une addiction légère. Au-delà de cinq critères, l’addiction est qualifiée de sévère.

La pandémie de Covid-19 a mis un coup d’arrêt brutal aux soirées et à la vie sociale des étudiants. Se retrouvant souvent à suivre des cours depuis chez eux, sur leur ordinateur, la moitié d’entre eux souffrent d’anxiété ou de dépression.

Pour Anne Batisse, « on est dans une période à risque donc pas mal d’étudiants peuvent tomber dans des abus et des usages nocifs ». Elle souligne néanmoins que la reprise d’une vie normale implique bien souvent un abandon de certaines pratiques addictives.

Antoine sait qu’il est tombé dans l’addiction. « Avec le Covid je ne sors plus, mais je consomme toujours autant. Genre, je vois mon dealer plus que mes potes j’ai l’impression ». L’étudiant garde sa consommation secrète, sauf auprès de ses amis proches.

La docteure Florence Tual, coordinatrice régionale addiction au sein de l’ARS Bretagne, s’inquiète : « Ce qui est clair dans les premiers résultats de nos nouvelles études, c’est que la pandémie de coronavirus a joué un rôle dans l’évolution de la consommation. La première raison, c’est l’isolement. Certaines pratiques ont diminué, comme l’alcool, certaines ont augmenté comme la cocaïne et les psychotropes. Nous observons notamment beaucoup de nouveaux consommateurs. C’est très préoccupant ».

Une situation étudiante globale

Pour Chrystelle Artus, infirmière et intervenante scolaire dans la région d’Annecy, le profil d’Antoine n’est pas unique. Elle relève que les addictions se retrouvent chez tous les étudiants, quelle que soit leur origine sociale. « Là où je suis, il y a des gens qui travaillent en Suisse et gagnent super bien leur vie. Mais les enfants de frontaliers ont les mêmes problèmes que les enfants de salariés d’usine ».

L’infirmière souligne l’importance de la « courbe de déplaisir », pour faire comprendre aux jeunes, dès le lycée, qu’ils sont peut-être tombés dans l’addiction : « pour avoir l’effet que je connaissais sur le mode plaisir, il faut que j’aille prendre plus d’alcool, plus de tabac, plus de trucs ». Ce désir de prendre toujours plus d’une substance, pour obtenir une satisfaction, se retrouve chez de nombreux étudiants, parfois en parallèle de la question de la réussite aux examens.

Les médicaments dérivés d’amphétamines peuvent être associés à un désir récréatif ou à une volonté de gérer la pression. Ils stimulent le système nerveux sympathique et accélèrent son activité, tout en boostant l’humeur. Ils ont par ailleurs un effet coupe-faim, permettant de travailler plusieurs heures sans s’interrompre.

Ces effets ont tous été constatés par Alex, étudiant en neurosciences, lorsqu’il prend de l’Adderall pour la première fois. « Quand je faisais mon premier master, mon meilleur pote est venu pour le 1er de l’an et on a fait une soirée de 24h. Pour le 3 janvier il fallait que je rende un énorme projet de recherche et j’avais encore pas mal de taff. J’étais dans la merde donc j’ai une pote qui m’a dit “si tu veux j’ai de l’Adderall“. C’est un dérivé d’amphétamines donc tu le sens bien. Je me souviens plus où elle l’avait chopé celui-là mais t’as les mâchoires qui se contractent à fond, ça te coupe la faim et tu deviens super concentré ».

Addiction et sevrage

Alex reprendra deux fois de l’Adderall par la suite, mais il décide de ne pas en consommer de façon régulière. Ayant expérimenté de très nombreuses substances psychoactives, cet étudiant réalise rapidement que les dérivés d’amphétamines ne sont pas pour lui.

« L’Adderall, c’est une habitude à prendre, à doser etc. Après moi de base et encore plus en étant en neuro, vu que je prenais déjà beaucoup de drogues d’un point de vue récréatif, j’avais pas envie d’associer ça à mes études car ça aurait été une pente très dangereuse ». – Alex

Préférant réserver sa consommation aux soirées étudiantes, Alex ne cherche pas le secours de molécules chimiques pour améliorer ses performances, sauf dans ce cas exceptionnel d’un projet de recherche à rendre en urgence. Pour ses révisions, il se contente de prendre du café, des médicaments antiasthéniques et des boissons énergisantes.

Cette façon de se « doper » à la caféine rejoint les témoignages d’étudiants en médecine, notamment ceux en PACES, qui confient pour la plupart ne pas avoir recours à des drogues mais qui boivent énormément de café, pour se concentrer pendant des heures.

Pour Aurélie, la prise de Guronsan était de plus associée à une prise de somnifères durant ses deux années de PACES. Bien que le Guronsan cesse rapidement de lui procurer un sentiment d’énergie supplémentaire, elle n’arrive pas à arrêter.

« Je ne pouvais pas ne plus en prendre après. Je sentais que ça ne m’aidait plus à avoir des pics d’énergie mais si j’en prenais pas, j’étais vraiment à plat ». Cette accoutumance s’est traduite par un fort sentiment de manque pendant ses vacances d’été.

« J’avais une grosse envie de caféine pendant deux-trois semaines. Je sentais que j’étais en manque de caféine, j’avais cette envie irrépressible d’en consommer mais je ne me suis pas écoutée et je n’en ai pas pris ». – Aurélie

La dépendance à la caféine d’Aurélie était liée au stress des études. Elle ne s’est pas transformée en addiction. Stéphanie Caillé-Garnier rappelle que pour estimer le potentiel addictif d’une drogue, il faut examiner la proportion de population exposée à cette drogue et qui développe un trouble addictif. La moyenne est de 15 à 20 % pour toutes les drogues confondues. Et puis les données d’épidémiologie donnent également la quantité de personnes exposées au moins une fois dans leur vie (les expérimentateurs), parmi lesquelles les usagers réguliers voire quotidiens.

Deux accros à la cocaïne

Aujourd’hui, Aurélie ne voit pas cette prise de substances caféinées comme un dopage mais comme un supplément à son régime. « Tu prends tout ça comme tu prends des vitamines quand t’as un rhume ».

Elle remarque cependant qu’autour d’elle, ses camarades buvaient également énormément de café (cinq ou six tasses par jour), mais ne consommaient a priori pas de Guronsan.

Pour elle, cette prise de médicaments sans ordonnance était également une façon de pallier une mauvaise hygiène de vie, à dormir mal, sans faire de sport et en ayant « littéralement les fesses posées sur une chaise à ne pas bouger », pendant plus de dix heures par jour.

Même chose pour Alex, qui cherche à améliorer son mode de vie. Suite à un accident de basejump, il s’est fracturé le dos. Immobilisé, il a profité de sa rééducation pour arrêter de fumer, et il fait depuis du sport chaque matin pour lutter contre des douleurs chroniques apparues suite à son opération.

« Au final je me rends compte qu’avoir une alimentation plus saine, ça joue beaucoup sur ma capacité de concentration d’organisation etc. J’aurais bien aimé avoir le courage de faire ça avant dans mes études mais je suis arrivé où je voulais donc je suis content et on va dire que ça va ».

Bien qu’il regarde sans trop de regrets ses nombreuses prises de drogues, Alex prend beaucoup moins de substances illégales aujourd’hui. « Je me suis calmé mais je sais par exemple que tout ça m’a amené à être dépendant, je suis addict à la coke. Je vais pas activement chercher mais si y en a autour de moi je vais en vouloir. Si je suis en soirée et qu’il y en a, il m’en faut… C’est le seul point négatif ». Antoine partage le même constat, mais fait preuve de plus de pessimisme.

« Ça me rend triste quand j’y pense. Je me demande dans quel merdier je me suis mis. Mais vas-y, j’y pense pas trop parce que j’ai des concours quoi, ça sert à rien de me prendre la tête ». – Antoine

Selon la docteure Florence Tual de l’ARS Bretagne, l’un des principaux problèmes de l’addiction chez les jeunes est identifié : l’âge auquel est faite la première expérimentation. « Plus l’on commence tôt, plus l’on risque d’être dépendant. Et c’est valable pour tous les types de produits ».

Futurs médecins et psychotropes

Les étudiants ayant déjà consommé au moins un produit dopant dans leur vie afin d’améliorer leurs performances scolaires sont principalement des étudiants dans le domaine de la santé, selon l’Observatoire de la vie étudiante. Aurélie, ancienne étudiante en PACES, constate qu’autour d’elle, un certain silence est fait autour de la prise de substances. Cette tendance à l’auto-médication s’explique notamment par la forte pression, la compétition et la charge de travail que subissent bien souvent les étudiants de cette filière.

« Les étudiants en santé ont une grosse consommation de médicaments. Ils consomment beaucoup plus de médicaments que les autres étudiants car ils sont plus soumis au stress », précise en effet Anne Batisse, du CEID. Dans sa thèse sur le dopage intellectuel chez les étudiants en santé de Rouen, le pharmacien Yoann Tromeur souligne cet essor de l’usage détourné de médicaments. Parmi les étudiants de filières de santé déclarant prendre des substances illicites, 70 % avouent par ailleurs consommer du cannabis. Les quelques étudiants ayant recours à des amphétamines ou de l’ecstasy sont également tous des fumeurs de cannabis.

Le dark web, marché 2.0 des stupéfiants

Il existe une partie dissimulée d’Internet accessible seulement aux initiés : le deep web. Les moins de 25 ans sont deux fois plus nombreux que les plus âgés à recourir au deep web, sans doute le signe d’une pratique générationnelle. Objet de fantasme chez les jeunes, le dark web est une partie du deep web qui permet aux utilisateurs de naviguer anonymement.

Sur les marchés noirs du dark web, un internaute peut acheter et vendre presque tout, et cela en restant totalement anonyme. Toutes sortes de drogues y sont disponibles : héroïne, DMT, ecstasy, marijuana, etc. Pour obtenir ces substances, l’utilisateur peut payer au moyen de crypto-monnaies, comme le bitcoin. C’est ce qu’a fait Alex, étudiant en neurosciences, pour se procurer de l’Adderall. Selon un rapport publié par Europol et l’Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies (OEDT) de 2017, le trafic de stupéfiants sur le dark web représente environ deux tiers des échanges de drogues effectués dans le monde.

Pierre Berge-Cia et Jean Cittone

*Le prénom a été modifié.