Ce vendredi, Hélène Devynck sort son livre intitulé « Impunité », portant sur l’affaire PPDA et le viol présumé subi par la journaliste. L’occasion de revenir sur le rebond judiciaire que le dossier pourrait connaître grâce à de nouveaux témoignages et malgré la prescription. Explications.

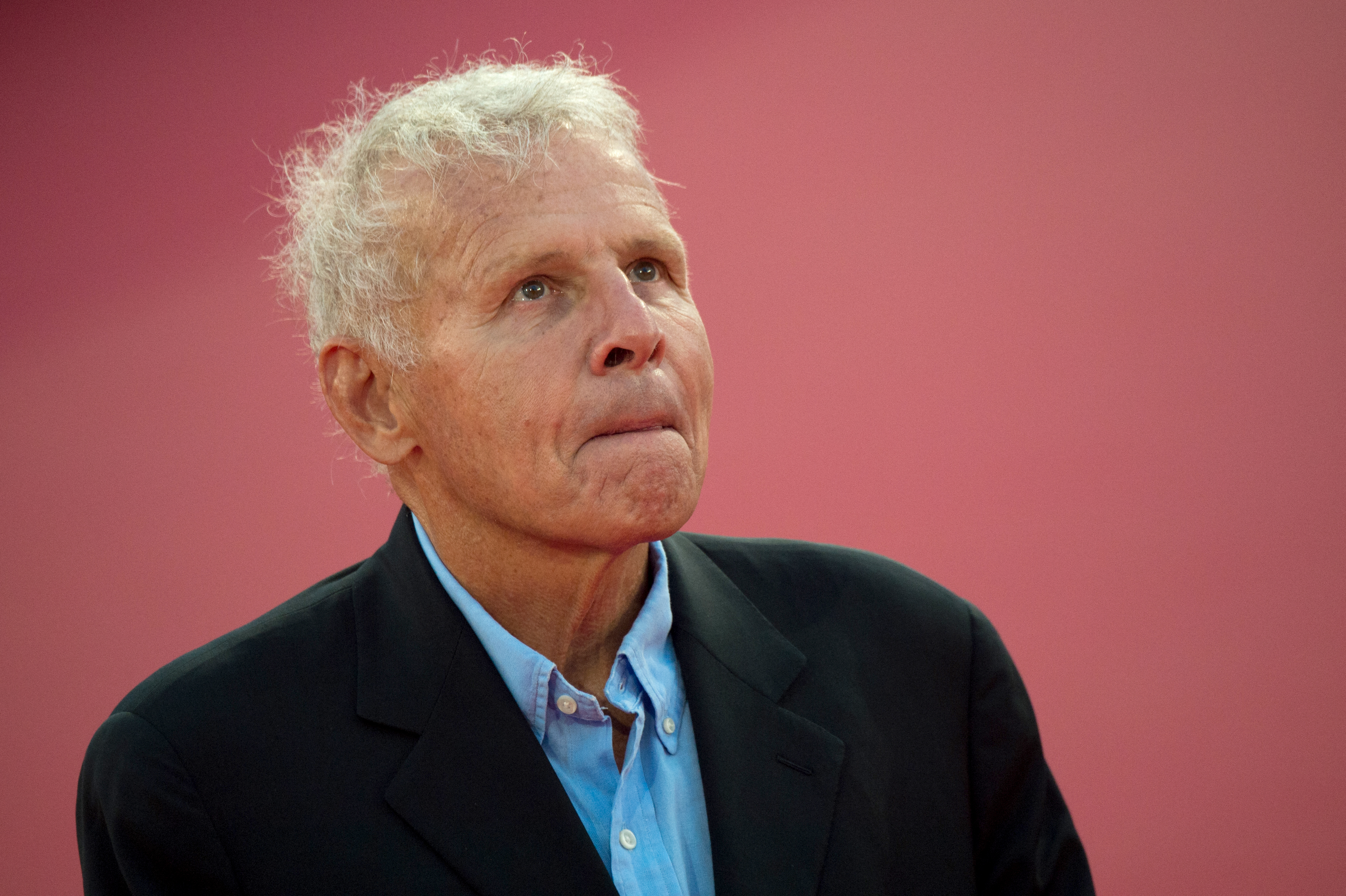

Actuellement, deux procédures sont en cours contre Patrick Poivre d’Arvor pour viols et agressions sexuelles. Pour l’une, il s’agit d’une enquête préliminaire portant sur sept témoignages accusant PPDA. Cette enquête a d’ailleurs permis l’audition libre du journaliste en juillet dernier. Pour la seconde, il s’agit d’une instruction judiciaire ouverte avec la seconde plainte de Florence Porcel, en novembre 2021, pour des faits prescrits. Première femme à témoigner, elle décrit des viols remontant à 2004 et 2009 alors qu’elle était jeune journaliste.

Quelle est la durée de la prescription dans cette affaire ?

En France, pour une personne majeure, la prescription est de six ans pour une agression sexuelle, et de vingt ans pour un viol. Or, dans le cas de Florence Porcel, la prescription au moment du premier viol présumé était de dix ans. Dans l’affaire PPDA, de nombreux faits sont ainsi prescrits, mais pourraient bien se voir pris en compte à l’avenir, grâce au principe de l’acte interruptif ou « sérialité ». Cela désigne l’action, pour une Cour de cassation, d’interrompre la prescription si les faits sont liés à une autre affaire. C’est le cas de Florence Porcel.

PPDA : des poursuites pourraient être engagées malgré la prescription

Quelle est l’utilité pour les victimes de témoigner, malgré la prescription des faits ?

Pour la plaignante, il s’agit de se faire connaître par la Justice et de sortir du silence. Dans ce genre d’affaire, même s’il y a prescription, le Parquet ouvre systématiquement une enquête pour vérifier qu’il n’y ait pas d’autres victimes.

Ainsi, grâce à l’acte interruptif, ou « sérialité », la prescription peut revenir à zéro si de nouveaux éléments sont apportés à l’enquête. La sérialité repose sur trois piliers : le mode opératoire, le profil des victimes, et l’auteur. Dans l’« Impunité », Hélène Devynck décrit un mode opératoire bien rôdé : « le coup du plateau ». PPDA invite de jeunes femmes, parfois mineures, à assister au JT qu’il présente. Puis, il les invite dans son bureau, au cœur de la rédaction de TF1. C’est ainsi qu’il aurait opéré pendant trente-cinq ans. De plus, le profil des victimes est toujours le même : de jeunes femmes, journalistes ou non, vulnérables face à la puissance de l’ex-présentateur.

PPDA et le « coup du plateau » : « Il vous retrouvera dans son bureau »

Pourquoi un tel retournement de situation dans l’affaire PPDA ? Ce principe de sérialité rend-il la prescription relative ?

Alexandre*, assistant de Justice parisien, explique : « Si l’acte interruptif est utilisé dans cette affaire, c’est bien parce que Florence Porcel décrit des faits datant de 2009, donc non prescrits. Or, elle a également porté plainte pour un viol datant de 2004, donc à priori prescrit. » Cet été, la Cour d’appel de Versailles avait alors estimé que les deux infractions étaient connexes, dépendantes l’une de l’autre et répondaient aux critères de sérialité. Dans ce cas précis, l’annulation du classement sans suite par la Cour d’appel de Versailles interrompt nécessairement la prescription, en utilisant l’argument sériel.

« Dans cette affaire ultra-médiatique qui fait suite à #MeToo, l’argument de la prescription est quasi-inaudible par l’opinion publique. Il ne s’agit donc pas tant d’un profond bouleversement de la Justice, mais plutôt d’un sauvetage de la procédure grâce à l’acte interruptif, de plus en plus répandu dans ce genre de dossier concernant des crimes prescrits », ajoute Alexandre.

Depuis 2021, l’ancien présentateur de TF1 fait l’objet de nombreuses plaintes pour violences sexistes et sexuelles. En juin dernier, vingt femmes prennent la parole sur le plateau de Mediapart. Elles dénoncent des « comportements problématiques » à leur encontre, allant du harcèlement sexuel au viol.

*Le nom a été modifié

Agnès Robini