Sur le modèle des alcooliques anonymes, des dépendants sexuels se réunissent pour tenter de maîtriser leur addiction. Leur trouble, cependant, n’est pas encore bien reconnu scientifiquement et les personnes qui se sentent atteintes ont des difficultés à trouver un soutien médical.

« Pour moi, je ne faisais de mal à personne », confie Rémi. Le remède de ce quadragénaire de Tarbes aux petits tracas du quotidien est resté le même pendant des années. « Si certains fument des clopes, moi, je regardais du porno ». A la moindre contrariété, comme une dispute mal digérée avec une caissière agressive, le refuge était le même. De quoi l’amener à une fréquence et une intensité hors norme. « Il est arrivé que j’en regarde jusqu’à 4 ou 5 heures par jour ». Il a longtemps vu cela comme un exutoire, une façon de pallier ses difficultés à communiquer : « C’était la seule chose que je contrôlais. Dans la vraie vie, c’était dur d’aller vers l’autre. Alors qu’avec le porno, je maîtrisais mes fantasmes ».

« Des années de déni », balaye-t-il maintenant qu’il a rencontré sa compagne. Auprès d’elle, il a pris conscience de ses démons, surtout après l’arrivée de leur enfant. « Pendant sa grossesse, elle s’est aperçue que j’allais sur des sites pornos. Je tentais d’arrêter plusieurs fois. Ça durait une semaine et je reprenais », se souvient-il. « Quand notre fils a eu 5 ans, elle m’a demandé de partir ». Un électrochoc des plus bénéfiques : Rémi décide de se reprendre en main. « Au lieu de regarder du porno sur Internet, j’ai fait des recherches sur la dépendance ». Si les retrouvailles avec sa compagne ne tardent pas, c’est parce que Rémi est parvenu à mettre des mots sur le mal qui est le sien : il est « dépendant sexuel », comme 3 à 6% de la population française, selon les chiffres de la Fédération français d’addictologie.

La pornographie constitue la manifestation la plus courante de ce trouble comportemenal masculin, mais la multiplication des partenaires, ainsi que le recours à la prositution, sont aussi des marqueurs de ce qui apparaît comme une « addiction »

Addiction ou pas ?

Où commence-t-elle ? Depuis les premières études sur le sujet dans les années 1970, le débat continue à diviser les scientifiques : faut-il d’ailleurs parler d’addiction ou d’hypersexualité ? De sexualité addictive ? De sexualité compulsive ? Face à la nécessité de s’accorder sur une définition, les instances internationales ont tranché : depuis 2018, c’est l’appellation « comportement sexuel compulsif » qui figure dans la classification de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Derrière une nomenclature absconse pour une grande partie des personnes atteintes et même pour certains praticiens, il y a la réalité : « perte de liberté, envahissement psychique, activité qui devient centrale, perte de contrôle, poursuite des conduites malgré les conséquences négatives, dommages conjugaux, financiers, psychologiques, professionnels, judiciaires et infectieux », c’est l’inventaire que dresse la psychiatre-addictologue Marie-Grall Bronnec, qui montre que cette réalité peut tout à fait être source de souffrance.

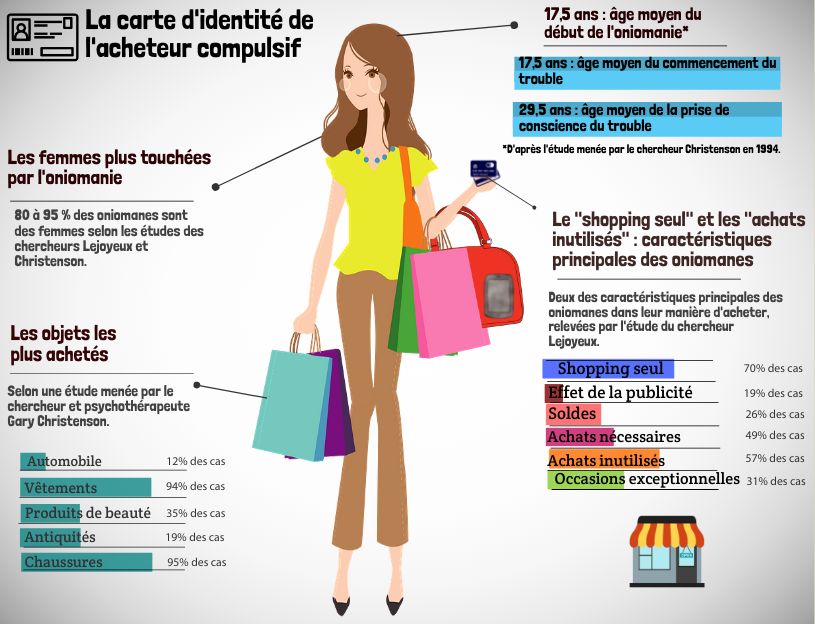

Contrairement aux dépendants à des produits, l’addiction sexuelle est « comportementale » au même titre que l’addiction aux jeux, aux achats ou encore à certains aliments ou pratiques alimentaires. « C’est le cerveau qui est le dealer », résume l’addictologue Stéphanie Ladel avant de nuancer : « Le sexe à la base n’est pas une substance, pas un produit, mais il peut être produit voire industrialisé par la pornographie, par les tchats ». Elle pointe par ailleurs la complexité pour définir les conduites addictives relatives à la sexualité puisque « le sexe fait partie des sources naturelles de plaisir parce que Dame Nature (…) a décidé que c’était une bonne chose de manger pour rester en vie plusieurs jours, et de faire du sexe pour rester en vie plusieurs générations ».

« J’avais enterré mes émotions »

Reste qu’entre plaisir et addiction, tracer la ligne peut s’avérer complexe, d’autant plus que l’addiction sexuelle est souvent liée à une dépendance affective. Franchir cette ligne sans s’en apercevoir est d’une grande banalité, les addicts peuvent alors « sombrer », selon l’expression d’Aurélie Wellenstein, documentaliste à l’hôpital de Marmottan, établissement parisien pionnier dans le traitement des addictions.

Pour beaucoup, cela se caractérise par une incapacité à gérer la place croissante que prend l’addiction dans leur vie : « Mes collègues de travail ont certainement compris ce que je faisais », cite en exemple Rémi. La sphère familiale reste toutefois l’endroit où l’addiction est la plus envahissante. Lorsque les dépendants sexuels sont en couple, la place prise par le sexe, occasionne systématiquement des frictions : « Au moindre problème, je mettais un terme à la relation », partage Eugénie, 48 ans. Pour cette addict sexuelle et affective, le sexe a toujours été « sale », un moyen de priver un mari qu’elle considérait responsable de tous ses maux. Eugénie n’en est pas moins dépendante sexuelle : le sexe devient une monnaie d’échange grâce à laquelle elle peut tout obtenir et dont elle ne peut pas se passer. « J’avais enterré mes émotions. Je fonctionnais comme un robot. Mon mari, lui, c’était la douceur incarnée », confie-t-elle. « Il a fallu que je passe des années à pourrir sa vie. »

Stéphanie Ladel abonde : « Il peut y avoir une irritabilité réelle ou induite par le comportement addictif : vis-à-vis de leur conjoint, de leur proche, les gens peuvent paraître irascibles plus qu’ils ne le sont pour pouvoir aller consommer. » Faute de pouvoir s’assurer des interactions sociales saines, les addicts sont souvent très isolés : « Quand on cède à ses impulsions plusieurs fois dans la journée, on n’est pas fréquentable », reconnaît un autre addict prénommé Rémi, habitant Strasbourg et aujourd’hui investi dans l’apprentissage de la communication non-violente pour se guérir. Cet auto-isolement rend le recours à une quelconque aide encore plus difficile : « On a des gens qui sont extrêmement honteux, qui sont dans une solitude extrême », s’inquiète Aurélie Wellenstein.

Mais, comment devient-on addict sexuel ? Au-delà de « l’appétence pour la chose » qui « recouvre l’ensemble de la population », Stéphanie Ladel identifie la « vulnérabilité personnelle » comme une des premières causes. La source de l’addiction se cache bien souvent dans la construction affective de l’individu. « Au bout de quelques séances, on retrouve souvent des traumatismes de type sexuel, comme des agressions ou des viols, c’est très fréquent. », abonde Aurélie Wellenstein.

Nombreux sont les addicts à faire état d’épisodes traumatiques. « Ma mère n’avait qu’une seule hantise : que je tombe enceinte. Elle me donnait la pilule avant même que je sois réglée. », raconte Florence, 55 ans. Dès son plus jeune âge, cette Bruxelloise d’origine a reçu la même leçon familiale : le sexe était « sale ». « Mon père était fou. Quand j’avais 12 ans, il me montrait son sexe en criant « T’as peur hein !? T’as peur ? » ». C’est cette enfance traumatisante qui, pense-t-elle, explique le mal qui est le sien et dont elle se rétablit péniblement : la frigidité, « l’incapacité à ressentir du plaisir pendant l’acte », explique-t-elle.

Comme Florence, les addicts évoquent souvent leur enfance auprès d’une famille jugée « dysfonctionnelle », au sein de laquelle les abus de pouvoir de la part des parents ont pu être fréquents et vite apparaître comme la norme aux yeux des enfants. En cause : bien souvent, la dépendance d’un des deux parents à l’alcool ou… au sexe. « Ma mère imposait des relations sexuelles à mon père avec mon parrain et sa femme. Pour elle, tromper son mari était normal », témoigne Florence.

Les jeunes consommateurs, des « bombes à retardement » ?

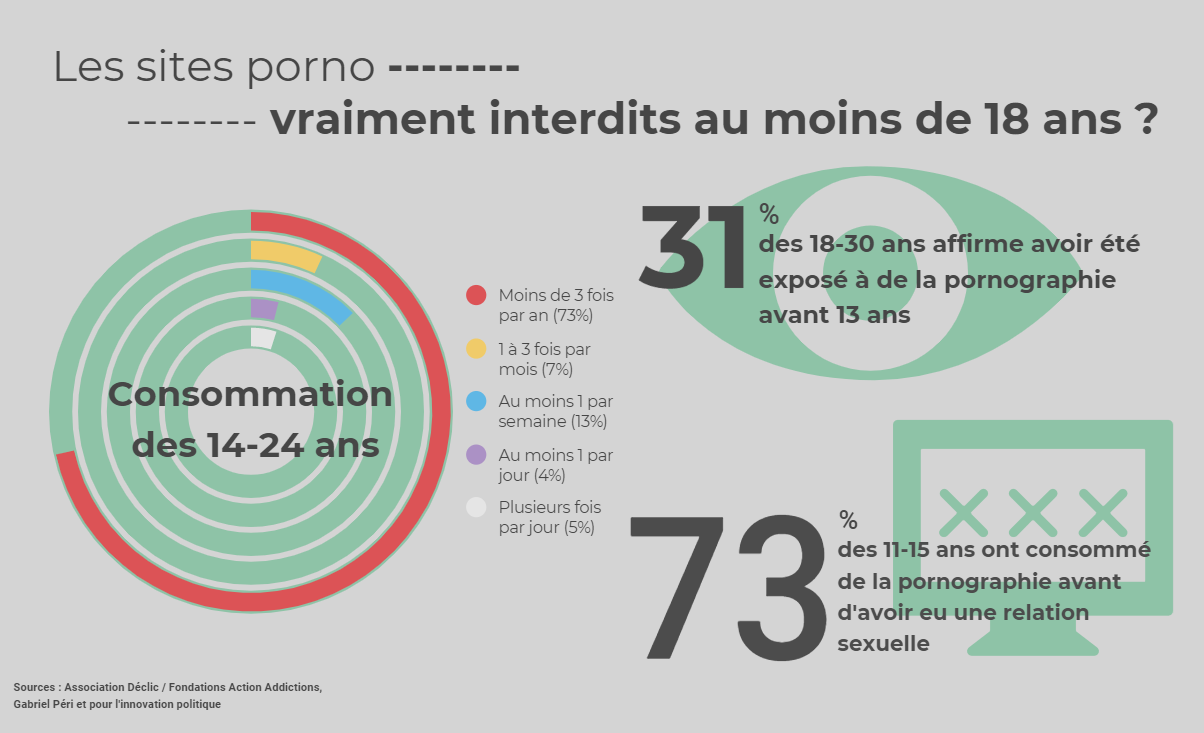

Mais, au-delà du contexte familial, cliniciens de tous bords pointent du doigt l’accessibilité de la cyberpornographie comme un facteur aggravant, notamment durant les confinements. « Il y a des sites comme Pornhub qui ont tout mis en accès libre. Alors les gens ont passé leur journée devant à regarder du porno. », s’étrangle Aurélie Wellenstein. Issu de la « génération Canal » et de son fameux film X chaque premier samedi du mois, Rémi, le sudiste, trouvait déjà le porno trop accessible il y a 20 ans. Mais, aujourd’hui, c’est pire que tout. « La société est ultra sexualisée. Pour vendre des pneus, il faut une belle femme ! », résume celui qui a déjà peur pour son fils, aujourd’hui âgé de 14 ans, l’âge moyen du premier visionnage de contenu pornographique en ligne, selon une enquête Ifop datant de 2017.

Une « bombe à retardement. », a coutume de dire Rémi, qui craint que son fils devienne dépendant sexuel à son tour. Et pour ceux qui, contrairement au père de famille, n’ont pas la possibilité d’anticiper l’addiction sexuelle et la découvrent sur le tas, se pose la question des nombreux traitements.

Se soigner, mais comment ?

La thérapie consiste surtout dans le fait de se concentrer sur la construction affective qui joue un rôle déterminant dans l’addiction. Nombreux sont les dépendants à avoir recours à cette méthode. Une véritable aubaine, pour certains. « C’est l’univers qui me l’a envoyé ! », aime dire Eugénie à propos de son psychologue. « C’est quelqu’un de passionné par son métier, qui m’a réappris ce qu’était l’honnêteté ». A l’inverse, d’aucuns considèrent que ce détour par l’enfance éloigne du véritable problème, comme Rémi, le tarbais : «Au bout de 6 mois-1 an de thérapie, j’ai arrêté », explique-t-il. « Parce que, d’accord, c’est la faute de mes parents, mais à côté de ça je continuais la masturbation compulsive. ». La faute, selon lui, à une relation unilatérale avec un spécialiste « qui sait ». « Je disais ce qu’il voulait entendre. Ca ne pouvait pas marcher. », conclut-il.

Ce qui manque dans la thérapie, cette relation d’égal à égal, il l’a trouvé dans les fraternités de type Alcooliques Anonymes et notamment à Dasa, les Dépendants affectifs et sexuels anonymes. Le principe : des réunions régulières et réservées aux addicts qui peuvent prendre la parole librement. DASA propose également à chacun d’être parrainé par un autre addict. « C’est un jeu de mimétisme entre deux personnes qui ont vécu les mêmes souffrances. », résume Rémi. « Le véritable spécialiste, c’est le dépendant. », défend Florence, également membre de la fraternité.

Dasa et les 12 étapes vers la « sobriété sexuelle »

Créés en 1973 aux Etats-Unis, les Dépendants affectifs sexuels anonymes (Dasa) ont emprunté aux Alcooliques Anonymes (AA) le concept du programme en « 12 étapes », que le dépendant doit suivre pour atteindre la « sobriété sexuelle ». La première : « Accepter son impuissance face à la dépendance ». Pour cela, les dépendants doivent, étapes suivantes, « croire en une puissance supérieure » et lui « confier la maladie », autre emprunt aux AA créés en 1935 à partir d’un mouvement évangéliste. Les quatre étapes suivantes : « Faire un inventaire minutieux sur soi-même », « identifier ses torts » et « travailler sur ses défauts en général » et son « caractère » ensuite. Puis, vient l’amende honorable : « Faire la liste des personnes que l’on a blessé », « réparer les torts ». Enfin, avoir prié et médité « pour mener à bien le projet de rétablissement », le dépendant s’engage à « transmettre ce qu’il a appris », notamment en parrainant d’autres addicts sexuels.

Mais, si rien ne vaut le témoignage des dépendants, il arrive que certains, en tentant de mettre le doigt sur les raisons de leur mal-être, le relient à tort à l’addiction sexuelle. « C’est l’effet Doctissismo, on se dit que c’est forcément de nous qu’on parle sur les forums », analyse Stéphanie Ladel, qui reçoit régulièrement des « faux positifs » en consultation.

Elle cite pêle-mêle les « maris volages » qui cherchent à justifier leurs infidélités en se disant dépendant. D’autres patients décrits comme « très religieux » par la spécialiste, « et qui aimeraient avoir des pratiques sexuelles d’ange », mais tombent de haut lorsqu’ils constatent qu’ils fantasment et que leurs pensées leur échappent. « Il y a beaucoup de gens qui se reprochent d’avoir des actions sexuelles, du point de vue moral » constate-t-elle. Là encore, le recours à l’autodiagnostic permet de se trouver des excuses. Ces cas restent toutefois inoffensifs. D’autres patients autodiagnostiqués souffrent en réalité de troubles plus graves, comme des attirances pédophiles. Dans ces cas-là, « c’est plus facile de se cacher derrière l’étiquette d’addict sexuel ».

« C’est compliqué, la sexualité, parce que ça fait ricaner »

Face à la méconnaissance vis-à-vis du trouble, l’enjeu de prévention et de santé publique est réel. Or, les spécialistes constatent, accablés, que le problème n’est pas vraiment pris en compte : « On a des gens bringuebalés entre des spécialistes qui souvent ne comprennent rien. Avant d’arriver sur un addictologue, ils peuvent errer pendant très longtemps. Il n’y a aucun fléchage pour l’addiction sexuelle, ce n’est pas un sujet qui intéresse les gens », considère Aurélie Wellenstein.

Les tabous contribuent également au manque de reconnaissance du trouble : « C’est compliqué la sexualité parce que ça fait ricaner. Les gens n’en parlent pas parce que ça touche à l’intime. Même dans notre équipe [de l’hôpital Marmottan, NDLR] tout le monde n’est pas à l’aise avec le fait de recevoir des addicts sexuels », avoue la documentaliste. En termes de prévention à grande échelle, « en France, il n’y a rien », lâche Maria Hernandez-Mora, psychologue clinicienne, qui officie dans un centre d’addictologie rattaché à l’hôpital Simone-Veil de Paris.

Après plusieurs années passées en structure spécialisée en Espagne, elle tente aujourd’hui d’importer l’approche de santé publique qu’elle y a découverte et qui a fait ses preuves en Espagne ainsi qu’aux Etats-Unis : refuser la prohibition, notamment en ce qui concerne la pornographie, pour préférer des campagnes de prévention bienveillantes et la formation de professionnels en mesure d’appréhender les parcours souvent chaotiques des dépendants.Ce travail, elle le mène à travers l’association Déclic, qu’elle a cofondée avec Anne-Sixtine Pérardel, philosophe et conseillère en vie affective et sexuelle. En parallèle, Maria Hernandez-Mora poursuit un doctorat sur l’impact de la pornographie et prépare une thèse. L’objectif ? Démontrer la réalité scientifique de l’addiction sexuelle et ainsi ouvrir la voie à des financements pour une prévention de grande ampleur.

Pierre-Yves Georges et Glenn Gillet