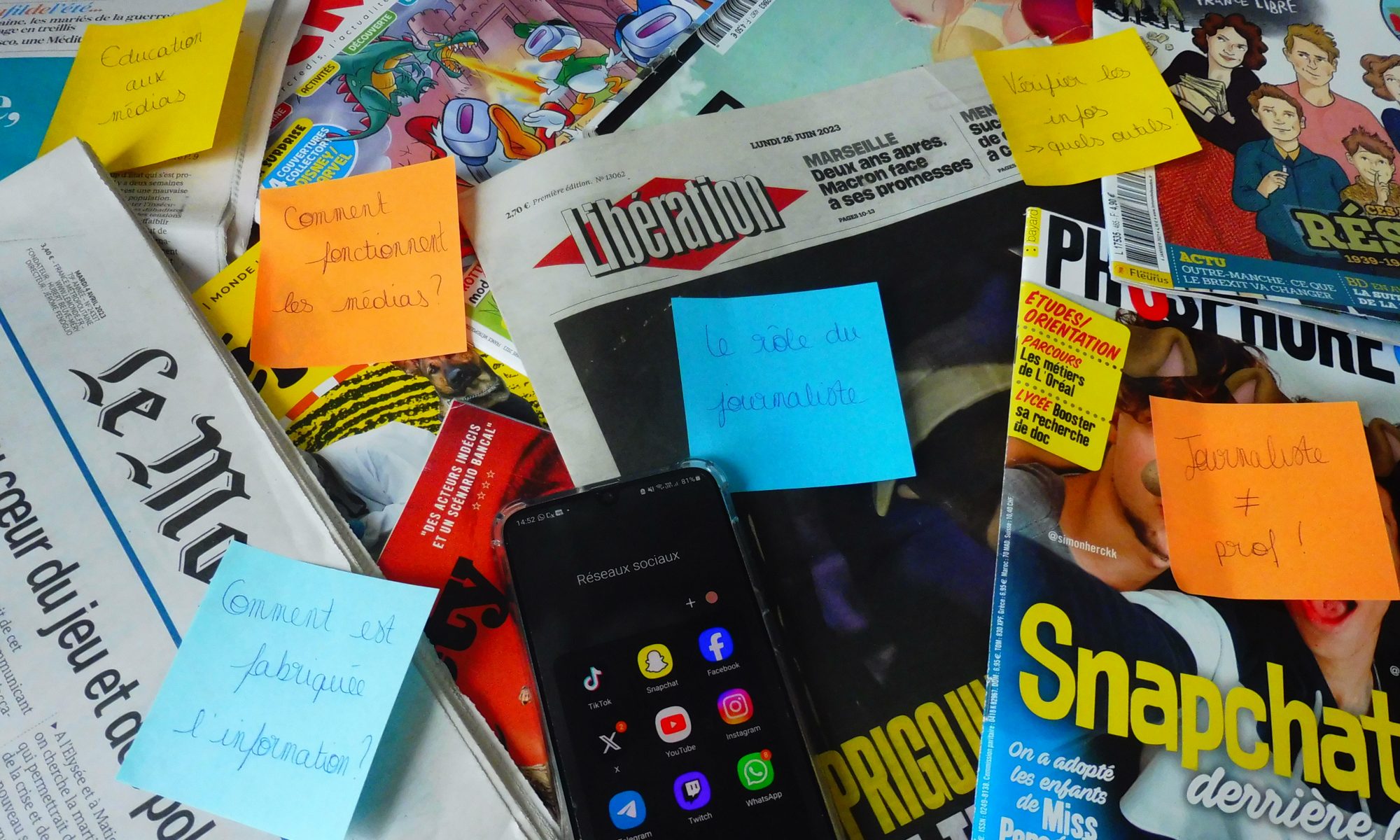

Éducation aux médias : quand les journalistes s’organisent pour concilier travail et intervention en milieu scolaire

Journées du patrimoine : ces lieux accessibles sans réservation en région parisienne

Paris possède de nombreux joyaux architecturaux et hauts-lieux du patrimoine français. Certains dissimulés toute l’année se dévoilent lors des Journées du patrimoine, mais les réservations pleines laissent les moins prévoyants démunis. Une guide spécialiste de la capitale et ses environs livre ses bonnes adresses.

Les Journées européennes du patrimoine ont beau avoir lieu tous les ans, les réservations n’en sont pas moins pleines des semaines, voire des mois avant le week-end de septembre. Pour les retardataires de cette édition 2023, qui se tient le week-end du 16 au 17 septembre 2023, le Celsalab a recueilli les conseils de Marie-Anne Léourier. Cette guide-conférencière parisienne propose plusieurs pistes de visites plus ou moins confidentielles, mais toujours accessibles au cours du week-end.

Si l’Elysée et Matignon sont pris d’assaut à chaque édition, d’autres bâtiments institutionnels valent le détour et ont l’avantage d’offrir une entrée libre. Cette année, la Cour des Comptes ouvre ses portes. Rencontres avec les magistrats, pièces d’archives et conférences sur les métiers de la Cour rythmeront la visite du Palais Cambon. Côté ministères, ceux de la Justice, de la Transition énergétique, de l’Éducation nationale, de l’Agriculture et de l’Enseignement supérieur proposent tous des visites libres, pour découvrir les salons, les bureaux et les jardins de leurs hôtels particuliers.

Les coulisses du patrimoine

Pour devenir incollable sur le patrimoine, un incontournable parisien est le siège de l’Unesco, avenue de Sufren. Aux nombreuses œuvres d’art de maîtres – Picasso, Giacometti, Calder – visibles habituellement dans la galerie s’ajouteront des inédites, jusque-là inaccessibles au grand public. Et plusieurs conférences permettront aux experts du patrimoine mondiale discuter avec les visiteurs. Au programme : les dangers pour le patrimoine naturel, le tourisme durable, la sauvegarde en zones de guerre ou après des désastres…

On vous attend nombreux pour les #JournéesDuPatrimoine à l’@unesco_fr ! 😍

Découvrez notre collection d’œuvres d’art, assistez à des démonstrations de pratiques traditionnelles du #PatrimoineVivant, des conférences et plus encore !

ℹ️https://t.co/lj8Mv0mzuy #JEP @JEP pic.twitter.com/mXHOkuOczt

— UNESCO en français (@UNESCO_fr) September 16, 2023

Comme tous les ans, les joyaux architecturaux sont mis à l’honneur. Mais il est aussi possible de se rendre dans les coulisses de la création de ces bâtiments. Notre-Dame de Paris est toujours fermée au public, mais cette année son parvis accueille le village des travaux de la cathédrale. Aux Halles, l’église Saint-Eustache est aussi en pleine restauration mais est visitable. Les deux lieux saints consacrent leur week-end à la découverte des métiers d’art qui œuvrent à leur rénovation, et notamment à celui de tailleur de pierre, démonstration des ouvriers à l’appui.

Pour les passionnés prêts à aller un peu plus loin, les ateliers du Réveil de la pierre à Mantes-la-Jolie ouvrent exceptionnellement leurs portes. Ils présenter leur activité de restauration de statue des jardins versaillais entre autres. Quant à Versailles, plutôt que d’aller voir le château, immanquablement pris d’assaut, il est possible de découvrir les écuries de l’ancienne ville royale, et de rencontrer les artisans d’art qui travaillent à l’année au même lieu.

Entre tradition et modernité

Pour revenir à un patrimoine plus contemporain, l’hôpital Laënnec, siège de Kering, est ouvert depuis 2016 à chaque édition des Journées du patrimoine. A l’image de la Bourse du Commerce, qui appartient au même groupe, ce bâtiment construit en 1624 et rénové en 2016 accueille désormais des installations modernes en son sein. Il présente chaque année un accrochage d’œuvres inédit. Le thème de 2023, “Habiter le temps”.

Autre visite plus contemporaine et confidentielle : le Palais d’Iéna. Dessiné par Auguste Perret, il abrite aujourd’hui le Conseil économique social et environnemental (CESE), derrière son allure de basilique brutaliste. En plus de parcourir le Palais, des conférences d’architectes, de membres du CESE et de spécialistes de la sauvegarde patrimoniale compléteront la sortie.

Mia Goasguen–Rodeno

Agressions, insultes, menaces :la difficile protection des machinistes RATP

Le procès des deux meurtriers présumés de Philippe Monguillot, chauffeur de bus, battu à mort en juillet 2020 à Bayonne, s’est ouvert ce vendredi 15 septembre à Pau. Il avait été tabassé après voir demander à des jeunes de mettre correctement leurs masques. Trois ans après, qu’en est-il de la sécurité des chauffeurs de bus ? Reportage.

Installé sur son siège vert de machiniste de la RATP (régie autonome des transports parisiens), Mehdi* en pause depuis quelques minutes, jette un œil sur son smartphone. Il est 10 h 30, ce vendredi 15 septembre ensoleillé à Levallois (92) et ce dernier chauffeur de bus depuis maintenant 10 ans conduit aujourd’hui la ligne 167, direction église de Colombes. Il est sur le pont depuis six heures du matin. Ce féru d’actualité est au courant de l’ouverture du procès des meurtriers présumés de Philippe Monguillot, ce chauffeur de bus de 49 ans tabassé à mort il y a trois ans à Bayonne. Un drame qui avait ému le pays et suscité des réactions de toutes parts. « C’est horrible ce qu’il s’est passé à Bayonne, je m’en souviens très bien ! », rappelle le quarantenaire au débit de parole rapide.

Les agressions, insultes, menaces de mort, incivilités font partie du quotidien des chauffeurs de bus depuis plusieurs années, en particulier à Paris et dans la région parisienne. Depuis plusieurs années, la RATP a mis en place divers dispositifs de sécurité pour protéger ces employés mais ceux-ci n’empêchent pas les agressions.

Des dispositifs mis en place par la RATP suffisants ?

À 10 h 35, une personne âgée munie d’une canne se présente devant l’entrée du bus « excusez-moi monsieur, c’est où pour prendre le 94 ? » « Vous reculez et vous prenez la première à gauche » « Merci beaucoup ». Avant de redémarrer, il tient à montrer les dispositifs de sécurité présents dans le bus « ici, vous avez bouton, ils nous appellent et nous demandent si on a besoin de renfort et ils nous envoient une équipe, les GPSR (groupe de protection et de sécurité des réseaux) pour nous aider mais en général le temps qu’ils arrivent, c’est souvent trop tard », regrette-t-il.

« Il y a une caméra au-dessus de l’habitacle, la vitre anti-agression que l’on peut activer. Ce sont des choses qui existent depuis longtemps ». En effet, en 2015, après une vague d’agressions, des caméras de surveillance ont été installées dans tous les bus afin d’identifier les fauteurs de trouble. Le conducteur peut relever une vitre en plexiglas anti-agression et il existe près de l’embrayage une pédale permettant de donner l’alerte discrètement. Malgré la variété des équipements, les agressions se produisent régulièrement « j’ai une collègue très pointilleuse sur les règles en général et au moment du Covid, elle a demandé à une personne son masque et on lui a mis un coup de clé dans le visage ! », affirme avec une pointe de lassitude Mehdi.

« J’ai décidé de tout laisser passer »

Pour éviter ces agressions des passagers, Mehdi adopte une ligne de conduite depuis sa prise de fonction « j’ai décidé de tout laisser passer, si la personne ne composte pas son titre, si elle monte avec un vélo ou autre. Je ne dis rien », relate-t-il. « Bien sûr, il arrive que je me fasse insulter mais ça ne va pas plus loin. » Alors qu’une sirène des pompiers retenti à proximité, le 167 reprend sa marche en avant à 10 h 40.

Les agressions sont communiquées aux employés dans les dépôts, elles sont affichées en détail sur un écran « toutes les semaines, on voit sur l’écran les agressions, ça défile quotidiennement franchement. J’ai plusieurs collègues en arrêt depuis plusieurs années et quand j’en revois certains et que je leur demande où ils étaient passés, la réponse c’est « bah, je me suis fait agresser »

Dans la ligne 378, à destination de Nanterre RER, une ligne très fréquentée. Karim, machiniste à la RATP se souviendra pendant très longtemps de son premier jour de travail. C’était il y a six ans, ce jeune homme se réjouissait de débuter en tant que chauffeur de bus et sans aucune raison : « je me suis fait gazer par un homme qui était à l’extérieur du bus. Je ne sais pas si cette personne s’est pris une amende juste avant par des contrôleurs mais c’est moi qui ai tout pris ! », raconte aujourd’hui avec le sourire le jeune homme. Après avoir prévenu sa hiérarchie, Karim a dû poursuivre le travail. Il estime que la formation à la RATP n’est pas adaptée, « on nous apprend à tenir notre contrôle mais ce n’est pas suffisant, la violence est imprévisible dans notre métier. J’ai un collègue qui s’est fait agresser d’un coup de tête par une personne âgée il y a trois mois sur cette ligne », explique le conducteur.

Que ce soit chez Mehdi* ou Karim, un même sentiment de lassitude et de découragement transparaît face à ces multiples agressions. Pourtant, en avril dernier, le ministre des Transports Clément Beaune et le PDG de la RATP Jean Castex se félicitaient de la hausse des conducteurs de bus embauchés 800 sur les 2500 nécessaires à la régie.