Du 22 au 24 septembre se tient à Paris la 1ère édition du Salon de l’immobilier bas carbone (SIBCA), où se rencontrent les géants du secteur. L’occasion de parler neutralité carbone et habitat de demain.

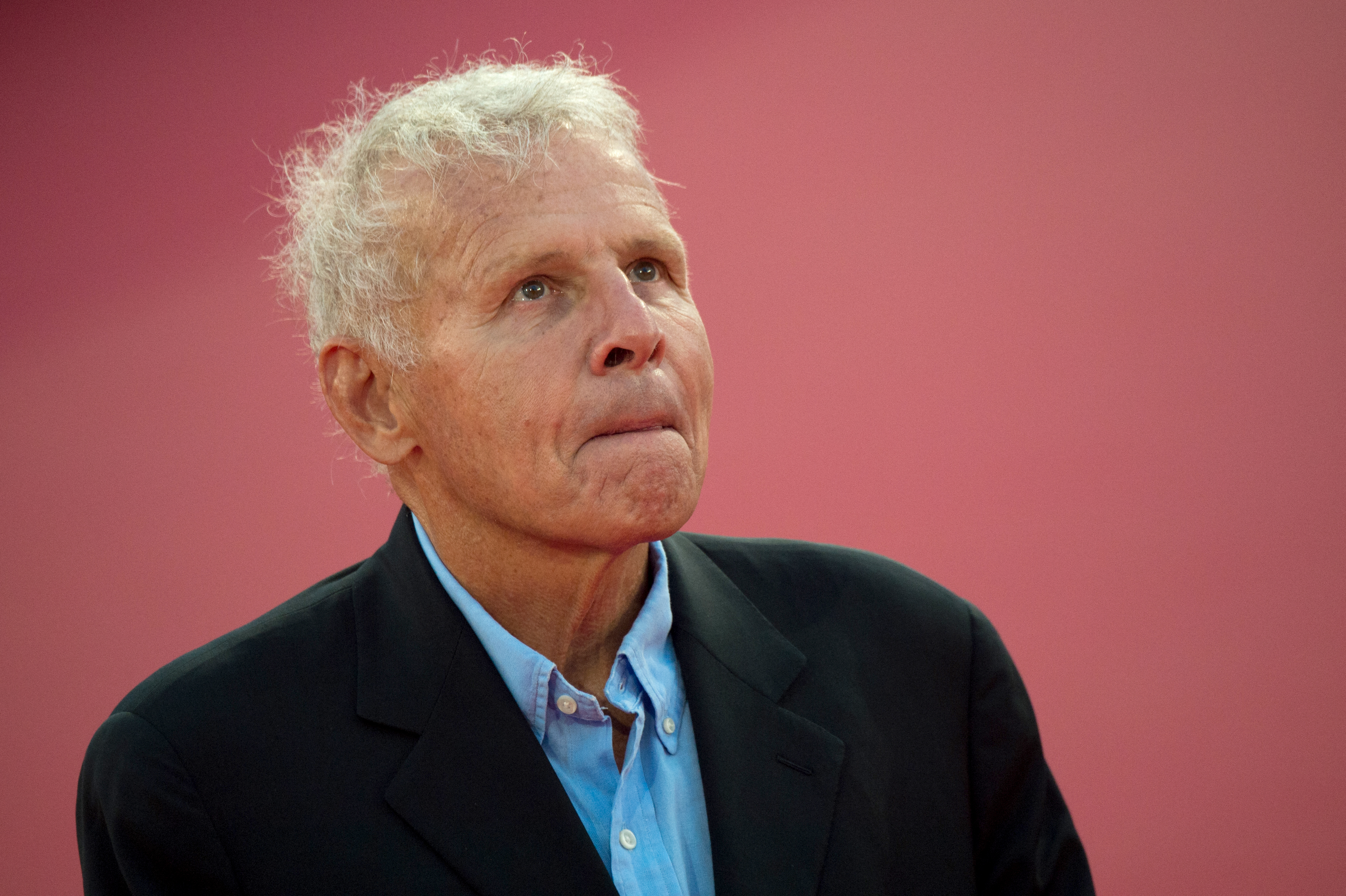

« L’immobilier bas carbone c’est une évidence parce que nous n’avons plus le choix ». Ce sont les mots de Julien Denormandie, ancien ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, de la Ville et du Logement. En visite au Salon de l’immobilier bas carbone (SIBCA), le ministre a affiché son soutien aux acteurs d’un marché en pleine en expansion. « J’ai toujours cru en l’immobilier bas carbone », confit-il à CelsaLab.

Fraîchement engagé aux côtés de la start-up Sweep, leader de la gestion de l’empreinte carbone des entreprises, Julien Denormandie explique : « La donnée climatique va devenir aussi importante que la donnée financière ». Il ajoute fièrement : « Il n’y a plus d’investissement sur lequel on ne demande pas l’impact environnemental. La France est championne du monde dans l’immobilier bas carbone ». Et pour cause, pendant son mandat, l’ancien ministre avait travaillé à la création de la réglementation environnementale « RE2020 », qui sert à mesurer les émissions de carbone des bâtiments neufs. Il conclut : « Atteindre la neutralité carbone en 2050 est un objectif incroyablement ambitieux, mais incroyablement nécessaire ».

Des mastodontes face aux start-up

De part et d’autre du salon, les stands de Vinci, Bouygues Immobilier, Nexity ou encore BNP Real Estate, côtoient ceux de PME et de start-up. Comment de tels géants peuvent-ils alors prétendre à la neutralité carbone dans le secteur immobilier, quand le reste de leurs activités ne semblent pas concernées par de tels enjeux ? BNP Paribas avait par exemple été épinglé pour ses financements des énergies fossiles, à hauteur de 142 milliards d’euros entre 2016 et 2021. Bouygues et Vinci avaient, quant à eux, fait l’objet d’un scandale écologique et financier en 2014, dans le cadre du projet de la « nouvelle route du littoral » à la Réunion, entre malfaçons dissimulées et destruction de la biodiversité littorale.

« Si on veut maintenir le réchauffement climatique à 1.5°, il va falloir que chaque français divise par cinq son empreinte carbone. » soutient Marc Lafont, directeur général de WO2, promoteur de bâtiments bas carbone. Il l’assure, c’est bien « l’envie de faire collective » qui fera bouger les lignes. Pour lui, ce sont ces entreprises traditionnelles, plus connues du grand public, qui représentent la plus grosse part du marché. Il ajoute : « C’est une excellente chose que nous soyons entourés d‘acteurs plus traditionnels de la construction. Ça montre que le bas carbone n’est plus un marché de niche, c’est l’affaire de tous ». Il dit compter sur la coopération de chaque acteur de l’industrie, dans l’optique d’abaisser l’émission de Co2 de chaque Français à deux tonnes par an, contre dix actuellement. Et cela devrait passer par le logement, l’immobilier traditionnel représentant 30 % des émissions de gaz à effet de serre.

La création d’un label pour encourager l’immobilier bas carbone

Alors, pour rendre l’immobilier plus pérenne, le secteur s’est regroupé autour d’un seul et même label : le BBCA (Bâtiment Bas Carbone). Depuis 2016, celui-ci permet aux acteurs de la chaîne de mesurer l’émission carbone d’un bâtiment. Ainsi, en France, on retrouve 450 constructions labellisées et 3 millions de mètres carrés certifiés bas carbone. En tête du classement, le groupe Nexity, suivi par le WO2 de Marc Lafont, dont 80 % des constructions sont certifiées, puis Bouygues Immobilier. Eric Pliez, maire du 20e arrondissement, croit dur comme fer à l’habitat bas carbone : « Si on peut rénover à Bagnolet, dans un quartier populaire comme on l’a fait, alors c’est possible partout ».

Agnès Robini