Les forces de l’ordre on retrouvé et arrêté lundi 31 mai midi un ex-militaire lourdement armé qui était retranché au Lardin-Saint-Lazare, en Dordogne. Il a été blessé grièvement après un échange de tirs avec les forces de l’ordre.

Après plus de 24 heures de traque, le forcené retranché dans une forêt du Lardin-Saint-Lazare (Dordogne) a été neutralisé par les forces de l’ordre, ce lundi 31 mai 2021 midi. « Au contact des militaires du GIGN, il a ouvert le feu à plusieurs reprises sur eux. Et suite à un de ses derniers tirs, il y a eu un tir de riposte qui a amené à le neutraliser », a annoncé à l’AFP le général André Pétillot, commandant de la région de gendarmerie de Nouvelle Aquitaine, selon qui les blessures du suspect sont « graves ».

Il voulait « mourir armes à la main »

Aucun blessé n’est à déplorer du côté des forces de l’ordre, bien que le forcené leur ait tiré dessus à plusieurs reprises. Son objectif était de se faire abattre par les forces de l’ordre. Le général André Pétillot évoquait l’envie d’un « suicide », plutôt que de se livrer à la police. Il a déclaré aux forces de l’ordre vouloir « mourir armes à la main ». L’enquête doit maintenant se poursuivre.

#Dordogne : l’individu a été neutralisé.

Merci aux gendarmes, et en particulier au GIGN, pour leur action déterminante ainsi qu’à l’ensemble des services de l’Etat mobilisés.— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 31, 2021

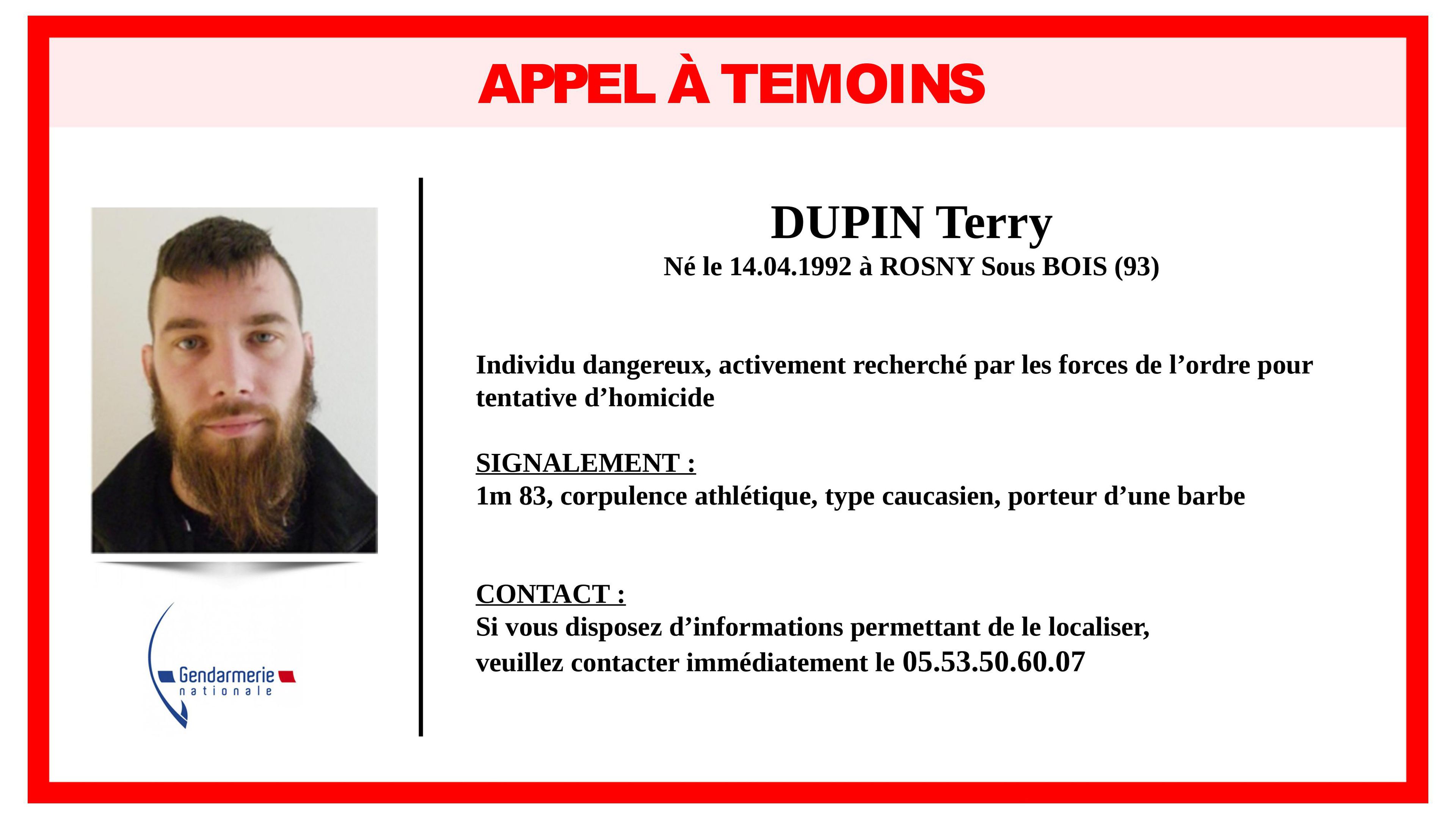

Le visage du forcené et son identité avaient été diffusés dans le cadre d’un appel à témoins publié lundi matin par la gendarmerie de Dordogne, afin de permettre à toutes les personnes disposant d’informations de localiser Terry Dupin, jeune homme de 29 ans, qualifié de « dangereux ». Depuis dimanche 30 mai à l’aube, les forces de l’ordre tentaient d’arrêter l’homme.

« Le travail de ratissage de l’ensemble du périmètre va être long et minutieux… Cela peut durer encore de nombreuses heures », avait annoncé le préfet de Dordogne Frédéric Périssat dimanche soir. Il aura été d’autant plus long que les enquêteurs ont eu du mal à établir le contact avec le forcené car « chaque fois qu’il y a eu contact, le forcené a ouvert le feu », a déclaré le préfet à l’AFP. Lundi midi, lors de son arrestation, le forcené avait encore ouvert le feu, d’où le tir de riposte des gendarmes l’ayant blessé.

Deux enquêtes ouvertes

L’ancien miliaire âgé de 29 ans est bien connu des services de police. Il a déjà été condamné à quatre reprises pour des faits de violences conjugales. C’est d’ailleurs dans ce contexte de violences envers le nouveau compagnon de son ex-compagne que l’homme a été appréhendé dans la nuit de samedi à dimanche par les gendarmes. Lourdement armé, il a tiré sur leurs véhicules et s’est enfui.

Dimanche soir, la procureure de Périgueux, Solène Belaouar, a annoncé l’ouverture de « deux enquêtes distinctes », l’une pour violence sur son ex-compagne et tentative d’homicide sur l’homme qui était avec elle et sur qui il a tiré (sans l’atteindre); l’autre pour tentative d’homicide sur personnes dépositaires de l’autorité publique.

Un employé « modèle »

Contactée par l’AFP, la présidente de la société dans laquelle Terry Dupin était employé en tant que chauffeur poids-lourd déclare qu’il s’agissait d’un « employé modèle, on n’a rien à lui reprocher, quelqu’un d’exemplaire, très calme, posé, poli, très respectueux », qui « dialoguait quand on avait envie de dialoguer ».

Dans ce village de 1800 habitants, les écoles maternelles et primaires sont restées fermées, ainsi que plusieurs routes, jusqu’à la neutralisation de l’homme, a précisé la préfecture sur Twitter. Les habitants vont pouvoir se déconfiner et revenir à la vie normale progressivement.

Marine Ledoux