Le mois d’octobre marque le retour de nombreuses licences vidéoludiques comme le nouveau « Call of Duty: Black Ops 4 ». Bien que ces jeux soient souvent déconseillés aux mineurs, la plupart trouvent preneur auprès des plus jeunes.

Maximilien a fait son choix. Ce vendredi, c’est école buissonnière. « Je sèche jamais mais là c’est obligé », confesse ce collégien de 14 ans. Sur le boulevard Voltaire à Paris, l’adolescent rondouillet profite de l’instant, il tient fermement dans sa main le jeu qu’il attendait depuis des mois, sourire aux lèvres : « Toute la journée ce sera Call of ».

« Call of », le diminutif du jeu vidéo « Call of Duty », l’une des plus grosses licences de l’industrie vidéoludique. Le nouveau volet de la saga est aujourd’hui disponible en magasins et sur Internet. Dans certaines boutiques du quartier République, le jeu est même en rayon depuis quelques jours, mais certains vendeurs ne prennent pas ce risque. « On ne vend qu’à partir du jour J, ça évite les ennuis avec les éditeurs… » confie Alexandre qui travaille à la boutique Retrogameplay. Malgré son nom trompeur, le magasin propose lui aussi les dernières sorties jeux vidéo, « Le Spiderman et le dernier Assassin’s Creed se vendent bien… et maintenant on propose le dernier Call of Duty. »

Le vendeur assure que pour ces produits, sa clientèle est plutôt adulte : « C’est très rarement des jeunes tout seul qui viennent acheter ces jeux-là. Ils sont accompagnés de leurs parents ou alors ils nous les passent au téléphone. Il nous faut leur accord. Ça nous rassure car vu le contenu, drogues, braquages et prostitution qu’il y a dans ces jeux-là, on se dit que c’est moralement pas possible de le vendre comme ça à des enfants. »

Aucune interdiction de vente aux mineurs

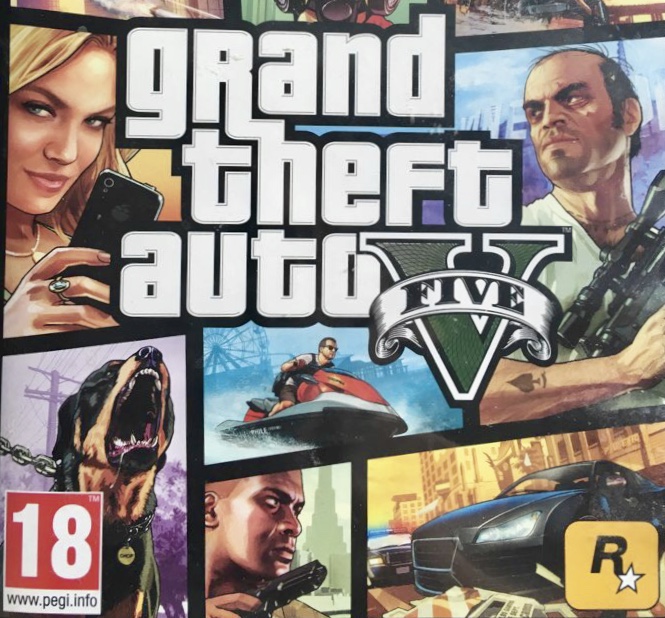

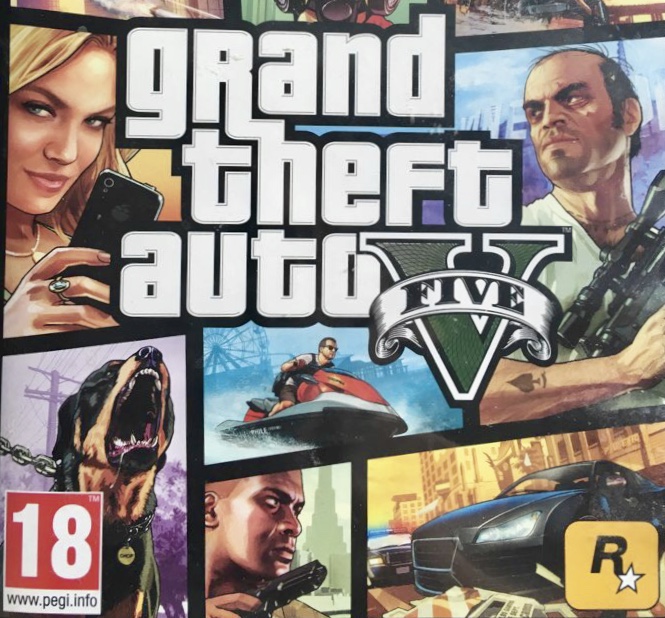

Sur chaque jaquette de jeu vidéo, on distingue une petite signalétique en vert, orange ou rouge : « PEGI » ou Pan European Game Information. Un pictogramme qui permet la classification d’un jeu vidéo selon le degré de violence qu’il contient. 3: c’est pour toute la famille. 12: à ne pas mettre entre les mains des plus jeunes. 18 : le jeu contient des scènes explicites de sexe et/ou de violence.

Pour cette fin d’année, presque tous les jeux « AAA » (à très gros budget), sont classés PEGI 18. Call of Duty, Red Dead Redemption II, Battlefield V… Des expériences vidéoludiques où l’on incarne le plus souvent un héros ou un soldat qui n’hésite pas à faire usage d’armes létales. La violence y est bien souvent omniprésente. Sauf que la classification PEGI n’a qu’un caractère informatif et n’est en rien contraignante. Résultat : de nombreux adolescents peuvent sans grande difficulté acheter des jeux qui leur sont pourtant déconseillés.

« Ils ne vérifient ni en magasin ni sur Internet »

À 15 ans, Hector a déjà joué à de nombreux jeux au contenu inadapté à son âge : « Mon grand frère et moi on joue aux mêmes jeux donc je n’en achète pas beaucoup. J’ai acheté FIFA il y a quelques semaines, mais je sais que je n’aurai aucun problème à acheter Call of Duty ou n’importe quel autre jeu violent en grande surface. »

Le lycéen affirme n’avoir jamais été interrogé sur son âge pour acheter un jeu : « Ils ne vérifient ni en magasin ni sur Internet. Quand je vais à la Fnac, je m’achète des cartes prépayées que j’utilise ensuite sur mon ordinateur pour m’acheter les jeux qui me plaisent. Il n’y a aucun contrôle. »

Un marché de 4,3 milliards d’euros en 2017

Fnac, Micromania, Auchan… Les principaux vendeurs de jeux en magasins font preuve de trop de laxisme. « J’ai acheté un ancien Call of Duty en magasin en 2015, j’avais 12 ans et personne ne m’a posé de question à la caisse. Pareil pour mon pote qui s’est offert GTA », raconte Hector. Le secteur du jeu vidéo profite de l’absence d’interdiction. En France, l’industrie vidéoludique représentait 4,3 milliards d’euros en 2017 selon le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) . Un chiffre en constante augmentation et qui fait du jeu vidéo, selon Le Parisien, le premier produit culturel en France, devant le livre, le cinéma et la musique.

Mais résumer les jeux vidéo à du contenu violent serait malhonnête. Depuis quelques années, le rétro-gaming et les jeux conviviaux ont le vent en poupe : « Le dernier Mario Party marche bien et en décembre il y a Super Smash Bros qui sort et ça va cartonner. Ce sont des jeux familiaux et plutôt bon enfant mais c’est ce que recherchent aussi les joueurs. Qu’ils soient jeunes ou plus âgés », explique Alexandre. Le jeu vidéo familial, c’est la marque de fabrique de Nintendo. Le constructeur nippon a sorti en 2017 la Switch qui connaît un franc succès partout dans le monde avec plus de 20 millions d’unités vendues. Preuve que les jeux vidéo non violents rapportent eux aussi énormément d’argent.

H.G.