Dans moins d’une semaine, les élections municipales débuteront au Mexique, alors que 34 candidats ont déjà été assassinés par des bandes criminelles qui cherchent à maintenir leurs alliances.

Menaces, enlèvements, assassinats… Les élections municipales qui auront lieu le 6 juin prochain au Mexique font l’objet de violences répétées. Les cartels de la drogue sont soupçonnés d’être derrière la mort d’au moins 34 candidats, pour influencer les votes.

Dernier en date, Abel Murrieta, candidat à la mairie de Cajeme, gangrenée par le narcotrafic, a été assassiné le jeudi 13 mai, dans une rue fréquentée et en plein jour. Cet avocat de 58 ans, candidat au parti Movimiento Ciudadano, promettait d’affronter les mafias locales et l’affirmait dans son slogan de campagne: « Je n’ai pas peur ! »

« Le crime organisé essaie d’influer sur le cours de ces élections »

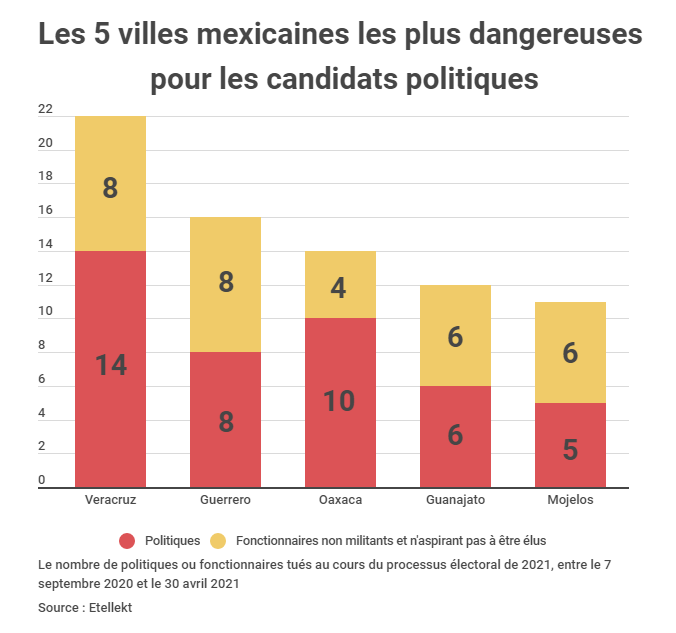

Entre le 7 septembre 2020 et le 30 avril 2021, l’étude Etellekt a compté 71 menaces envers des politiques mexicains et 61 homicides intentionnels. Ces attaques sont perpétuées par des groupes criminels locaux qui cherchent à placer au pouvoir des candidats qui leur sont favorables. « Le crime organisé essaie d’influer sur le cours de ces élections », a déclaré la ministre de la sécurité, Rosa Icela Rodriguez.

Si les élus sont remplacés, les narcotrafiquants seront obligés de renégocier les pactes qu’ils ont déjà établis. Les bandes criminelles à l’origine des menaces et exécutions au Mexique ne cherchent pas nécessairement à imposer leurs candidats, mais à maintenir ceux avec lesquels ils ont des accords, qui leur sont profitables.

« Les pouvoirs criminels locaux ont bâti leur pouvoir sur ce qu’on appelle des pactes avec les autorités locales »

Les assassinats de candidats aux municipales sont devenus une pratique courante depuis les années 2000. « Les courbes sont en hausse, de plus en plus de candidats se font tuer », affirme Jean Rivelois, chercheur et spécialiste des narcotrafiquants au Mexique. En 2018, 152 politiciens se sont fait assassiner dont 48 candidats. 18 autres ont déjà annoncé leur retrait des élections depuis le début de l’année.

Une pratique qui s’explique par un basculement dans le régime de domination entre le pouvoir et les cartels. « Avant, dès la fin des années 70, il y avait une connivence entre les acteurs politiques, les policiers et les criminels, mais le pouvoir politique restait dominant. Maintenant, c’est le pouvoir criminel qui a pris le dessus », indique Jean Rivelois.

Les exécutions ont de plus en plus un coté macabre selon le chercheur qui met en évidence une nouvelle pratique, selon lui héritée des djihadistes du Moyen-Orient : «Ils cherchent à instiller la terreur parmi la population en décapitant et en démembrant des corps, en placardant des affiches avec des inscriptions. Ils visent à rendre leurs exécutions spectaculaires .»

Une protection rapprochée limitée

Face aux attaques fréquentes que subissent les candidats aux municipales, la police a mis en place un service de protection rapprochée avec la police fédérale, moins corrompue que les polices municipales et régionales. Le programme, mis en place depuis mars dernier seulement, a été initié par le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, surnommé AMLO.

« Le programme reste très limité, explique Jean Rivelois. Le problème, c’est que la police est très corrompue au niveau local. Ils n’ont pas le choix, sinon, ils sont assassinés. »

« C’est un pays qui vit dans la terreur »

Ce régime de terreur constante constitue une menace pour la démocratie représentative qui ne peut plus fonctionner correctement. « Il y a moins de motivation à se porter candidat, tout le monde à peur. C’est un pays qui vit dans la terreur », selon Jean Rivelois. Pessimiste, il assure que des changements ne seront pas visibles avant dix ou vingt ans, malgré les efforts du gouvernement actuel.

« Le risque, c’est que la population en ait marre, appelle les militaires au pouvoir et abandonne la démocratie », s’inquiète le spécialiste.

Lise Cloix