La course aux législatives est lancée. Et dans une circonscription qui a tendance à voter à droite, le RN et la Nupes n’ont pas dit leur dernier mot et tentent de convaincre les indécis qu’un autre choix est possible les 12 et 19 juin prochains.

Sous le grand dôme du marché des Vallées à la Garenne-Colombes (Haut-de Seine), les habitants sont plus prompts à négocier les prix des légumes qu’à discuter des législatives. « Tous des pourris », peste une passante. Et pourtant, le 12 et le 19 juin, les Français devront élire les députés qui siègeront à l’Assemblée nationale. Mais à quelques jours du scrutin, la campagne n’a pas l’air d’avoir totalement démarré.

Dans la troisième circonscription des Hauts-de-Seine, les panneaux d’affichage sont encore vides. Dans le cas contraire, le duel se joue entre les candidats de droite, Aurélie Taquillain (Ensemble) et Philippe Juvin (LR).

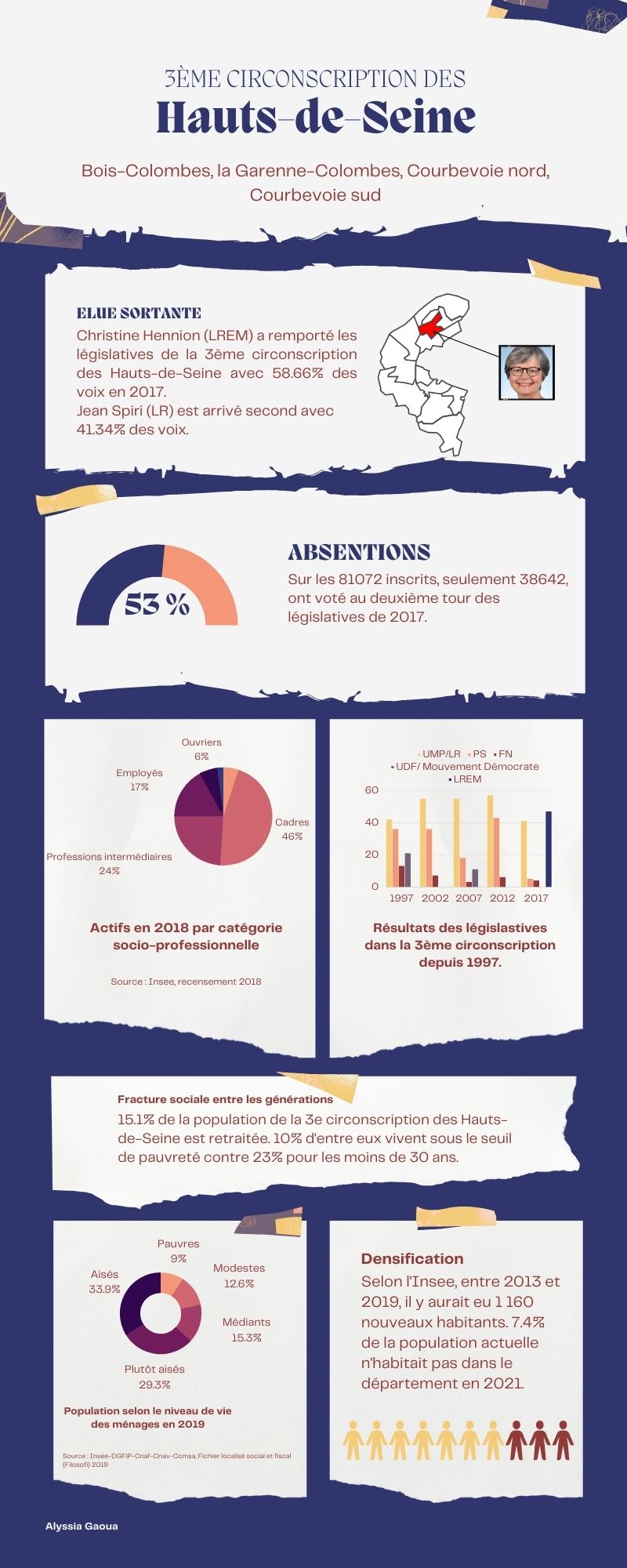

Dans cette circonscription, qui unit les cantons de la Garenne-Colombes, Bois-Colombes, Courbevoie-Nord et Courbevoie-Sud, le vote se situe traditionnellement à droite. Aux dernières législatives (2017), c’est LREM qui a remporté la circonscription sous la bannière de Christine Hennion. Avec 46,59% des voix au premier tour, la députée sortante a pu bénéficier du vote d’une population plutôt aisée composée majoritairement de cadres sup quadragénaires. Un résultat proche de l’abstention dans la circonscription : 44,40% au premier tour et plus de 50% au second.

« C’est l’abstention qui va nous tuer »

Une des causes d’un tel taux d’abstention : le désintérêt des habitants pour ces élections. « Il faut aimer se prendre des vents », ironise Waleed Mouhali, élu EELV à la Garenne-Colombes et militant pour Sara Tij, la candidate investie par la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes). En ce matin de tractage à l’arrêt du T2 de Charlebourg, il essuie les refus des passants. Un phénomène symptomatique, selon lui, de la déception et de la lassitude envers les politiques, deux maux qui contaminent la conscience des électeurs. Une seule issue : « c’est l’abstention qui va nous tuer ».

Agnès Laffite, candidate du Rassemblement national (RN), connaît la même difficulté : « On va essayer de toucher les abstentionnistes. Le pays se désintéresse de la politique. Je peux comprendre que les gens soient déçus mais il faut qu’ils sachent que si eux ne vont pas à la politique, la politique ira de toute manière à eux », avertit-elle.

Les législatives ont aussi moins d’intérêt que les autres élections aux yeux de la population. Pas assez « impliqués » au niveau local, les Altoséquanois de la troisième circonscription n’ont pas d’attentes précises pour les candidats aux législatives. « On a toujours voté, mais cette fois-ci, c’est moins important », analyse un retraité garennois, qui préfère rester anonyme. Son vote sera identique à celui de la présidentielle. « Nous avons un peu mis de côté les propositions locales : entre ce que propose le maire de la Garenne-Colombes (Philippe Juvin), et ce qu’on ressent chez nous, il y a une différence », poursuit-il. Son épouse et lui déplorent les immeubles qui ne cessent d’être construits – parfois au détriment d’espaces verts – et une ville de plus en plus peuplée. Sur les jeunes, ils portent un regard tout aussi critique. « On a l’impression que les jeunes sont moins intéressés par le vote », souligne la retraitée. Un choix qu’ils jugent « regrettable ».

Autre raison : le peu d’informations sur les législatives. Nicolas Lacara a 34 ans. Réalisateur-scénariste, il vit et vote à Bois-Colombes depuis quatre ans. D’un point de vue local, il regrette le manque de communication autour des législatives, à tel point qu’il ne connaît pas le nom du candidat investi par son parti. «Je suis surpris de voir qu’on ne reçoit pas tous les programmes », ajoute-t-il. Adèle, la trentaine, professeure dans le Val d’Oise, soulève le même problème. « On n’est pas assez bien informé, il y a moins de sensibilisation : on a pas assez parlé des législatives », estime-t-elle.

La droite en terrain conquis

Le fait que les électeurs de la circonscription soient déjà convaincus par les candidats de droite peut également expliquer la lenteur du démarrage de la campagne. Demandez aux passants dans les rues de la Garenne-Colombes ou de Bois-Colombes quels sont les candidats dans le 92.3 et tous résumeront ces élections à deux personnes : Aurélie Taquillain et Philippe Juvin. Un scénario qui s’est déjà produit en 2017 avec d’autres candidats. «Même si on arrive au second tour, on a aucune réserve de voix : LREM appellera à voter LR, et LR votera LREM”, note Waleed Mouhali. La candidate LREM n’était d’ailleurs pas présente au débat sur France 3 Paris, une absence que ses homologues ont dénoncé en chœur sur Twitter.

Pourquoi changer de bord quand il fait bon vivre dans la circonscription. Les habitants des trois communes semblent satisfaits. Claudie Thilloy, 80 ans, n’a pas encore totalement fait son choix : « Il y a de grandes chances pour que je sache pour qui je vais voter, mais on hésite tout de même », indique-t-elle. Garennoise depuis 70 ans, elle n’a pas beaucoup de reproches à faire à ses élus. Même les immeubles qui sortent de terre ne la dérangent pas. « Ils sont très jolis », commente-t-elle lorsqu’elle en parle. La seule chose dont elle pourrait se plaindre serait l’absence de métro entre Levallois-Perret et la Garenne-Colombes. « Mais on a beaucoup de transports autrement. Il y a le bus, c’est très bien », nuance-t-elle peu après.

Andreia Barros, commerçante, partage le même avis. Elle a toujours voté pour les législatives. Plus soucieuse des enjeux locaux, elle demande tout de même aux candidats plus d’honnêteté, de « dire la vérité, de plus écouter les gens qui ont des besoins, qui veulent aider ». Mais elle ne souhaite qu’une chose : « que ça continue comme ça, on est très bien à la Garenne-Colombes ». « On ne peut rien dire, on a tout ce qu’il faut, je conseille à tout le monde », continue-t-elle. Pourtant, dans ses yeux, les larmes ne sont pas loin. L’émotion la gagne. Sans franchise et face à l’augmentation des loyers, Andreia n’a plus les moyens de maintenir son commerce.

Elle devra bientôt céder son magasin, pour s’installer ailleurs. Elle ignore encore où.

Sa fille a déjà vendu son studio garennois pour acheter un deux pièces dans une autre commune des Hauts-de-Seine. A-t-elle remarqué d’autres changements ? « Ce n’est pas comme avant…», élude-t-elle. Elle n’en dira pas plus.

Nupes et RN : battus mais pas abattus

Claudie aussi a pu observer les changements dans sa ville. « Il n’y a pas beaucoup de commerçants, ils essaient de venir… Moi j’ai connu la Garenne il y a 40,50 ans, et il y avait plein de commerçants, ça marchait bien », se souvient-elle, « ça a beaucoup augmenté, c’est très prisé, même mes enfants sont partis vers Colombes ».

Si Emmanuel Macron est arrivé en tête des scores, c’est Jean-Luc Mélenchon qui s’est hissé à la seconde place, avec près de 20% des voix, à la présidentielle. Un témoignage des mutations électorales dans cette circonscription où la droite semble déjà l’avoir remportée. « Le territoire est en train de changer », constate Waleed. Un résultat qui s’explique aussi par la diversité de la population : la circonscription abrite beaucoup de cadres mais également une classe moyenne basse, en quête de programme social et écologique, à l’image de Nicolas ou d’Adèle. Mais ces derniers « sont trop peu nombreux pour peser sur le vote », souligne l’élu.

Malgré tout, Nupes a senti le vent tourner et s’est engagé dans la brèche, tentant de changer les habitudes de vote. Entre la finale de la Ligue des Champions et une rencontre avec Caroline de Haas diffusée sur Twitch, Sara Tij multiplie les réunions publiques et s’affiche sur le terrain; Pour Adèle, le choix était « plutôt facile ». Elle qui « veut être entendue sur des questions sociales et écologiques » va suivre la ligne directrice de la présidentielle, où elle avait voté Mélenchon, et voter Nupes le 12 juin prochain. « J’aimerais bien que les idées soient plus tournées vers le social et l’éducation », justifie-t-elle. Nicolas quant à lui votera pour la première fois aux législatives. « Je crois qu’il y a une urgence politique : c’est le moment, et n’importe quelle voix compte », déclare-t-il. Il s’est même étonné de « la mobilisation surprenante » pour ces élections.

A l’autre extrémité du spectre politique, tout aussi est mis en œuvre pour tenter de séduire les électeurs. Malgré une campagne « très difficile », Agnès Laffite veut « faire barrage à l’abstention ». Et de continuer : « le département des Hauts-de-Seine n’est pas trop favorable au RN, même s’il y a une progression des voix depuis 2017 ». Si la droite semble croire en sa victoire, dans la troisième circonscription des Hauts-de-Seine, la gauche et l’extrême-droite n’ont pas encore rendu les armes.