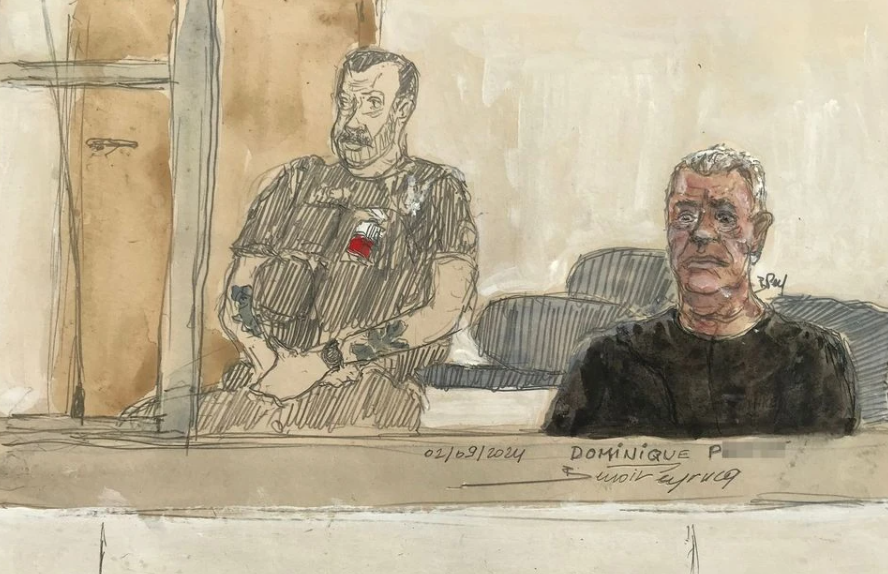

Le procès des viols de Mazan ne reprendra pas avant lundi. Accusé d’avoir drogué son ex-femme Gisèle Pelicot, pour la violer et la laisser se faire violer par d’autres hommes à Mazan, Dominique Pelicot est toujours absent de l’audience pour des raisons de santé.

Cela fait quatre jours que son absence au procès semait le doute. Le procès des viols de Mazan est à présent officiellement suspendu jusqu’à lundi, a annoncé ce jeudi le président de la cour criminelle de Vaucluse, Roger Arata.

Dominique Pelicot, principal accusé dans l’affaire des viols de Mazan, est dispensé d’audience en raison de son état de santé. Mais cette absence prolongée, évoquée ce jeudi par le président de la cour criminelle de Vaucluse, menaçait la poursuite des débats.

Le retraité de 71 ans a été examiné par un médecin qui « confirme la nécessité d’une dispense ce jeudi et demain vendredi, la mise en place d’un traitement adapté, avec une possible hospitalisation, et une date de sortie possible lundi », avait expliqué Roger Arata à l’ouverture de l’audience.

L’affaire possiblement renvoyée

« Et si M. Pelicot n’est pas là lundi ? », a alors demandé son avocate, Me Béatrice Zavarro, qui plaidait comme les parties civiles, pour la suspension des débats s’il reste absent.

Maitre Zavarro, l’avocate de Dominique #Pelicot réagit à son absence de l’audience cette semaine. En reportage pour le @MagDetective #Mazan pic.twitter.com/IhWTw6nt9H

— Mathieu Fourquet (@MathieuFourquet) September 11, 2024

« Alors, c’est la catastrophe (…), nous serions obligés de reporter encore une semaine », a répondu le président Arata, avant de nuancer: « S’il ne peut pas être là que lundi, nous pouvons reporter sur mardi, la semaine est souple ». Mais si le septuagénaire devenait « durablement indisponible », l’affaire serait alors « renvoyée », a ajouté le magistrat, évoquant donc l’arrêt de ce procès entamé le 2 septembre et prévu pour durer jusqu’en décembre, et son report à une date ultérieure.

Si toutefois M. Pelicot, qui souffre apparemment d’une infection, était effectivement « sortant » lundi, la semaine serait alors « prioritairement » consacrée à son audition, ainsi qu’à la suite de l’audition de son ex-épouse et principale victime, Gisèle Pelicot, a ensuite expliqué le magistrat. Puis ce serait le tour des « parties civiles laissées en suspens », dont les deux fils du couple, David et Florian, le gendre, Pierre P., et le frère de l’accusé, Joël Pelicot.

Jeudi matin, les débats ont repris à Avignon, en l’absence donc de Dominique Pelicot mais aussi de sa famille, son ex-femme, toujours présente depuis le début de ce procès hors norme le 2 septembre, et ses trois enfants. Les parties civiles n’étaient représentées que par leurs avocats.

Au total, ce sont 50 hommes, âgés de 26 à 74 ans, qui sont jugés au côté de Dominique Pelicot. Des inconnus que celui-ci avait recrutés sur internet pour venir violer son épouse, à leur domicile de Mazan, dans le Vaucluse, après qu’il l’avait droguée aux anxiolytiques.

Sarah-Yasmine Ziani avec AFP