Le Fil, Le procès du chien, Anatomie d’une chute, Saint Omer ou encore Le Procès Goldman : les films de procès se multiplient ces dernières années. Et parmi eux, on retrouve notamment des huis clos. Le tribunal se suffit alors à lui-même, où du moins l’histoire qui s’y déroule. Déjà Antoine Reinartz, procureur dans Anatomie d’une chute faisait parler de lui, et maintenant c’est Daniel Auteuil dans la peau d’un avocat qui s’empare des écrans, des panneaux d’affichage et des interviews avec Le Fil.

En France, il semble bien y avoir une vague d’engouement pour les films sur le milieu judiciaires qui s’empare des salles de cinéma. Depuis 2020, les films français sur le monde judiciaire connaissent un grand succès, jusqu’outre atlantique pour Anatomie d’une chute de Justine Triet et sa Palme d’Or 2023. Ce goût pour les histoires de justice ne date pas d’hier, il faut le reconnaître. Mais là où le cinéma français se démarque, c’est dans sa manière de représenter les procès, les audiences et les métiers de la justice.

Etats-Unis de contrats, France de lois

Alors que les procès des États-Unis sont largement relayés sur la toile – la plupart son filmés – en France la loi rend le tribunal beaucoup plus mystérieux pour les néophytes. Dans une interview accordée à Contreligne, Thibault de Ravel d’Esclapon, auteur de La justice au cinéma, explique qu’aux Etats-Unis, si les films sur le système judiciaire sont plus photogéniques, c’est pas ce que « le cinéma américain offrirait le meilleur du film de prétoire, ce qui serait dû à la nature de sa procédure, de type accusatoire ». Il évoque notamment le film Autopsie d’un meurtre d’Otto Preminger. Patrick Maus est délégué général de l’association Cinéfac, organisateur du festival CineComédies et a passé quelques années sur les bancs des facultés de droit. « La différence de traitement des procès dans le cinéma français est lié à une différence de système judiciaire entre la France et les Etats-Unis. En France, normalement on n’a pas le droit de filmer les procès, sauf pour les procès d’exception comme celui de Klaus Barbie, ou de Maurice Papon. Ce sont des procès qui ne sont pas d’abord filmé dans une optique cinématographique mais cela permet de trouver une trace historique ». Alors en France, il y a bien une patte du cinéma sur le monde des tribunaux, « C’est lié à la culture juridique et au fonctionnement de la justice. Dans le cinéma américain, on voit un pays extrêmement contractuel. Il y a une culture du contrat et de compromis aux Etats Unis alors qu’en France c’est une culture de la loi » précise Patrick Maus.

Le tribunal, un théâtre à huis clos

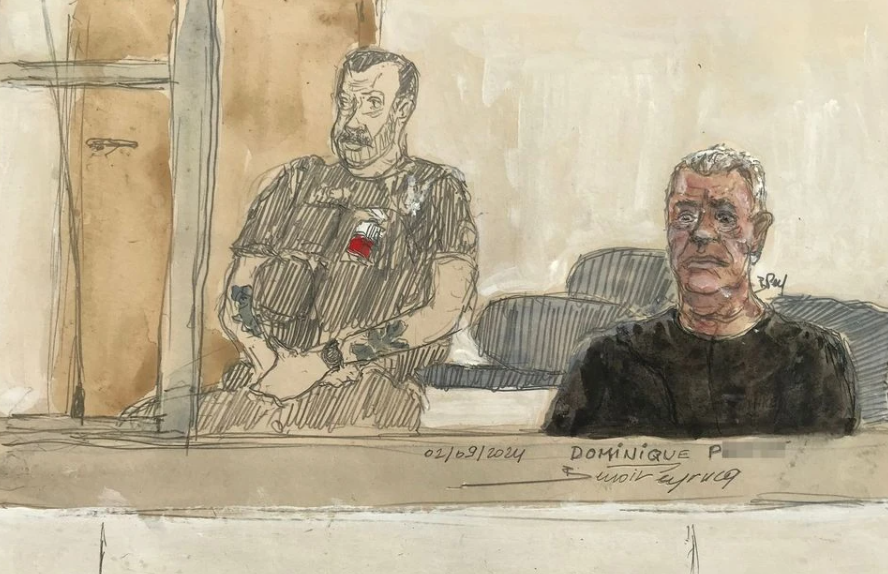

Rares sont les procès desquels on capte des images pour le grand public. Et la seule manière de pénétrer les tribunaux autrement que par la porte, c’est par le grand écran. Lieu de confinement, de débat, cœur d’un système complexe de justice, le tribunal jouit d’une aura particulière et devient le théâtre favori des drames à huis clos. Mais c’est tout de même outre-Atlantique que les « avocats sont plus comédiens. Ils doivent convaincre des jurys composés de civils mais aussi enquêter. On le voit notamment dans Erin Brockovich, seule contre tous(2000) qui met en scène une class action. En France, il s’agit de convaincre le juge d’instruction seulement. » Car aux Assises le procès est essentiellement oral, « il y a donc nécessairement une théâtralité » analyse Patrick Maus. Cela permet d’avoir toutes les histoires racontées dans un seul et même lieu. Si de plus en plus de films traitent de procès avec une cinématographie de huis clos partiel ou total, c’est tout de même assez récent par rapport à nos congénères étatsuniens. Le tribunal français est un lieu peu ouvert au public et chacun y a son rôle. Par exemple, l’avocat doit, dans la majorité des procédures, ne convaincre que le juge et non pas des civils, il ne mène pas l’enquête pendant le procès et n’est sensé parler aux témoins qu’en présence d’un procureur.

Faites entrer la monnaie

Outre un attrait pour les histoires dites de police-justice, il faut également prendre en compte le fonctionnement l’industrie du cinéma actuel. Patrick Maus rappelle qu’il faut aussi « regarder du côté de la télévision et des documentaires ». Un tournant est essentiel à prendre en compte ce féru de cinéma, « le premier procès filmé, celui de Klaus Barbie. Comme cela s’est bien passé, cela a poussé les tribunaux à ouvrir leurs portes ». Puis les séries importées des États-Unis ont contribué à habituer le public au jargon juridique.

Désormais, ce qui fait que l’on voit de nombreux films dont la plupart de l’action se trouve dans un tribunal, c’est aussi parce que « ce sont des films relativement faciles à écrire », souvent inspirés de faits réels, « mais aussi faciles à produire car ils ne demandent pas de gros moyens. Pour les producteurs, ce sont aussi des films qui ramènent un public habitué et qui rassure. Du côté des auteurs, il y a aussi beaucoup d’évènements d’actualité qui inspirent ». Enfin, il ne faut pas laisser de côté un aspect purement pécunier ; les finances du système judiciaire en France faiblissent et Patrick Maus insiste : « On filme de plus en plus de procès, alors qu’avant les tribunaux refusaient. Mais c’est aussi une manière de mettre en valeur un patrimoine – des missions spéciales proposent des salles d’audience aux réalisateurs. Ça rapporte de l’argent et le président d’un tribunal est responsable d’un budget ».

Eléonore Claude