Avec la crise sanitaire, les commerces « non essentiels » ont dû baisser leur rideau. Cela a été un soulagement pour les acheteurs compulsifs. Mais ils redoutent la réouverture des magasins et se sentent assiégés par la société de consommation. Comment peut-on apprendre à maîtriser sa fièvre acheteuse ?

« Tout le monde peut dire en rigolant ‘oh je suis acheteuse compulsive’. Mais les personnes atteintes par ce trouble ont vraiment des pièces entières dédiées à leurs achats. Et souvent les objets ne sont même pas déballés ». Claudia Boddin, addictologue et psychothérapeute, l’assure : derrière cette expression souvent mal employée se cache un véritable trouble comportemental, appelé oniomanie, qui est source de grande souffrance. « Quand on achète quelque chose, c’est généralement pour le plaisir. Alors que quand c’est une addiction, c’est pour l’adrénaline de l’achat, c’est incontrôlable ».

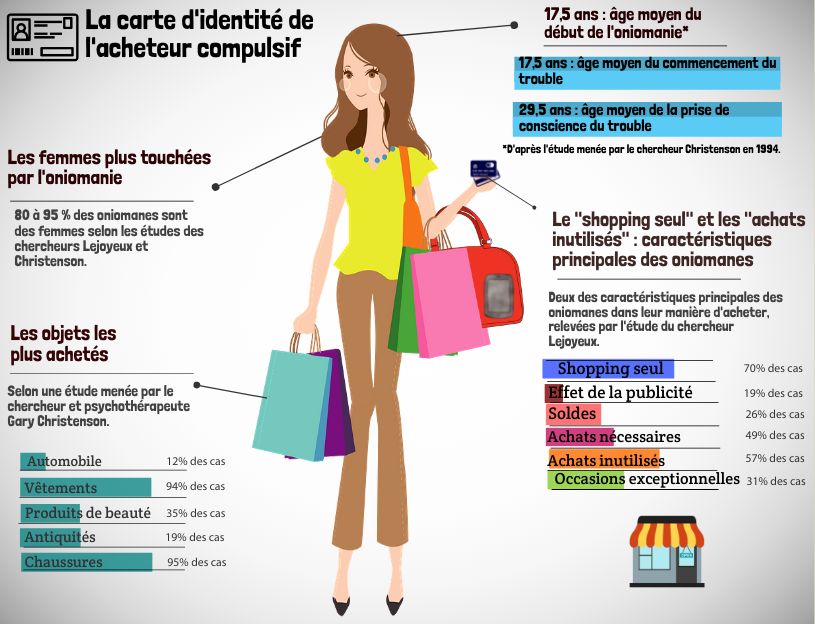

Mahé, étudiante de 19 ans, décrit cette sensation : « Quand je sors, j’ai des pulsions, je me sens obligée d’acheter quelque chose. Je préfère aller en magasin car l’euphorie est plus intense, je possède mon achat tout de suite ». Comme elle, 5% à 16% de la population française souffrirait d’oniomanie, selon l’Institut Fédératif des Addictions Comportementales (IFAC). Un chiffre approximatif et difficile à vérifier en raison de la particularité de cette addiction « invisible et silencieuse et qui ne procure pas d’effets négatifs sur le corps », comme l’explique Émilie Pernet, sophrologue et hypnotérapeute. Si la moyenne d’âge des personnes concernées est de 38 ans, entre 5,9% et 11,5% d’entre elles sont des étudiants.

Mahé, en licence de psychologie, a commencé à dépenser de manière compulsive il y a deux ans : « Lorsque j’ai eu ma carte bleue, j’ai eu un sentiment de liberté. Je faisais des achats deux à trois fois par semaine, ce qui représentait jusqu’à 100 euros par mois dépensés inutilement. J’étais insatiable, j’accumulais les produits ». La jeune femme privilégiait des articles à petits prix, généralement des vêtements ou des babioles achetés à Primark ou Action et qui rentraient dans son budget : « Même si ça ne me plaisait pas, j’achetais, sinon je me sentais frustrée. Une fois j’ai pris des chaussettes à trois euros alors que je savais que je n’en avais pas besoin. Je me rappelle que quand j’étais petite, mon père faisait beaucoup d’achats qui ne servaient pas à grand-chose et je le voyais être content d’acheter. Peut-être que ça vient de là ». L’addiction débute généralement « très tôt dans l’enfance, avant de ressortir au moment de l’adolescence ou de l’entrée dans l’âge adulte car ce sont des périodes où il y a une sorte de crise identitaire », explique Céline Vidal, psychothérapeute. « Mais tout le monde ne devient pas addict, cela dépend du contexte environnemental, familial, culturel ».

Des habitudes d’achat bouleversées

En raison du confinement, Mahé a trouvé un certain apaisement. Peu adepte des achats en ligne car « c’est plus long, il faut faire un panier, payer et ensuite attendre l’arrivée du colis », elle a tout de même fini par céder : « Je fais une grosse commande toutes les deux semaines pour être satisfaite ». Elle redoute la prochaine étape du déconfinement avec la réouverture des magasins : « Je vais retourner à Toulouse pour mes cours et je sais que je vais être aussi tentée qu’avant ».

Le déconfinement, Joséphine le redoute aussi : « Je ne vais pas pouvoir résister après tout ce manque. Et en plus de ça, j’ai pris de nouvelles habitudes en ligne ». Si la Niçoise a hâte de retourner dans les magasins « environ trois fois par semaine”, elle a aussi pris goût aux achats en ligne, notamment sur Vinted, pendant le confinement : « Pouvoir se procurer de beaux articles à prix très réduits, ça pousse à la consommation, surtout que tout se revend très facilement. En plus, les échanges avec les autres utilisateurs m’ont permis de garder un lien avec le monde extérieur et de rencontrer des gens à une période où je n’avais plus de vie sociale ».

Quand elle est de bonne humeur, la jeune femme de 22 ans a « des pulsions ». Elle a beau essayer de résister, elle finit par craquer la plupart du temps : « Je repense à toutes les fois où j’ai hésité et à combien j’étais contente d’avoir fini par acheter. Même si je sais que c’est du gâchis, que je vais à peine utiliser mes achats et que je vais les regretter ». Une manifestation typique de l’oniomanie, comme le détaille Céline Vidal : « On peut parler d’addiction lorsqu’il y a répétition d’un acte presque un peu vital qui devient chronique et qui va procurer du plaisir dans l’instant. On ne peut pas s’en empêcher, puis juste après l’acte, on va culpabiliser. Il y a une part de notre inconscient qui agit puis il y a une conscience qui revient ».

L’addiction de Joséphine a débuté après avoir décroché son premier travail, à 17 ans : « À chaque fois que je recevais ma paie, je dépensais. Près de 400 euros par mois. Je me suis rendu compte que c’était un problème lorsque j’utilisais l’argent en priorité pour les achats plutôt que les factures. C’est uniquement à ce moment-là que j’en ai parlé à ma psychologue ». Pour la plupart des oniomanes, en parler s’avère en effet compliqué : « Il y a beaucoup de honte et de déni, les gens arrivent rarement en disant qu’ils ont un problème d’addiction aux achats, sauf si la situation est vraiment handicapante. Ils consultent pour autre chose et c’est dans la relation de confiance qu’on peut ensuite l’aborder », constate Juliette Ghiulamila, thérapeute.

Des solutions « au cas par cas »

Entre le premier et le deuxième confinement, Joséphine a suivi des séances de sophrologie et d’hypnose qui lui ont permis de « reprendre un peu le contrôle » sur l’addiction. Émilie Pernet, qui exerce à Paris, explique que l’accompagnement se fait « sur plusieurs plans. Il y a un travail de visualisation dans le passé pour comprendre d’où vient l’émotion qui déclenche le besoin d’acheter et pouvoir en redevenir acteur. On essaye aussi de changer le comportement automatique de la personne, grâce notamment à des techniques respiratoires et l’hypnose, qui permet d’aller chercher l’inconscient, la part de nous qui gère tous les automatismes ». Elle recommande aussi un suivi plus global : « En général quand on veut changer une addiction, c’est le début d’un nouveau chapitre dans une vie. C’est important de se demander par quoi toute cette énergie et tout ce temps qu’on met dans l’addiction vont être remplacés. Avec le client, on va essayer de trouver ce qui lui fait du bien, pour que cet espace qui est en lui soit remplacé par quelque chose de positif ».

D’autres moyens de se soigner existent. Parmi ceux-ci, l’analyse psycho-organique, une méthode qui est la spécialité de Céline Vidal : « On revient sur des situations passées qui font qu’aujourd’hui, il y a une souffrance que l’on a projetée sur l’objet de dépendance, en l’occurrence l’achat ». Cette souffrance est due à un besoin que la personne n’a pas pu satisfaire, généralement dans son enfance : « On accompagne l’individu vers l’origine de ce manque, notamment avec la technique du bon parent : c’est un travail de reparentage à l’intérieur de soi-même pour incarner un bon parent pour soi-même, se suffire et faire des expériences plus positives avec le monde ». Elle préfère ainsi parler de transformation plutôt que de guérison : « Je considère que la thérapie est réussie lorsque la personne retrouve un chemin d’autonomie par rapport à sa dépendance, même s’il peut y avoir des rechutes passagères […]. Au début de la thérapie, elle arrive avec une blessure sur la peau, qui saigne. Au fur et à mesure elle va se refermer, elle va se panser, elle ne fera plus mal. Mais ça reste une cicatrice, quand on va appuyer dessus elle restera un petit peu sensible ».

Juliette Ghiulamila, gestalt praticienne, décrit une autre approche thérapeutique : « En gestalt thérapie, on travaille sur la personne en contact avec son environnement. […] Il n’y a pas de baguette magique ni de protocole défini, c’est vraiment du cas par cas. Déjà, prendre conscience qu’il y a un problème, c’est un grand pas en avant. […] Chez une personne addicte, l’achat sert à combler un vide, calmer une angoisse ou un mal-être. On va donc repérer les moments où elle se sent tentée et on essaye de trouver un autre moyen de soulagement en prenant en compte ses émotions et ses ressentis ».

Un confinement bénéfique pour certains

Les trois spécialistes constatent toutes que leur clientèle est très majoritairement féminine. En effet, les femmes représenteraient 80% à 95% des acheteurs compulsifs selon les études des chercheurs Christenson et Lejoyeux. Elles seraient le plus souvent mariées et vivraient dans les pays développés. Jean-Pierre, 43 ans et sans emploi, fait ainsi figure d’exception. Et si son addiction a « drastiquement diminué » depuis neuf ans maintenant, ce n’est pas grâce à l’un des moyens médicaux évoqués dont il n’a d’ailleurs « pas eu connaissance », mais à son placement sous curatelle renforcée : « C’est une assistante sociale qui me l’a conseillé car j’étais au bord de la ruine. C’est à ce moment que j’ai pris conscience de mon addiction ». Sa curatrice s’occupe désormais de toutes ses dépenses courantes, de quoi limiter les effets de son addiction qui s’est manifestée dès l’adolescence : « Il me fallait un refuge face au harcèlement scolaire et aux viols que j’ai subis à cette période : cela a été ma passion pour les voitures ».

Jean-Pierre raconte ainsi qu’avant son placement sous curatelle renforcée, presque l’intégralité de son faible revenu lui servait à compléter sa collection de voitures miniatures. (à lire aussi La mise sous curatelle, la solution pour les formes sévères d’oniomanie) Depuis 2012, il est limité à « une dizaine de voitures dans les vide-greniers qui ont lieu le dimanche, soit entre 120 et 150 euros par mois ». Les différents confinements lui ont permis de diminuer ses achats encore davantage : « Étrangement, ça a eu un effet positif sur mon addiction. Le besoin persiste, mais le fait que les magasins soient fermés m’a permis de me concentrer sur d’autres projets. J’essaie de changer. J’ai aussi demandé à ma banque de désactiver la fonction ‘achats en ligne’ de ma carte bleue pour ne pas craquer ». Désormais, les achats ne sont plus systématiques et ne dépassent pas 30 euros : « Je reste toujours tenté à chaque fois que je sors et que je vois un rayon jouets mais il m’arrive de plus en plus souvent de résister. Sinon, c’est deux voitures maximum et je ressens un sentiment de défaite d’avoir cédé. Mes derniers achats sont même restés dans leur emballage ».

Les dispositifs bancaires possibles :

Cette évolution n’étonne pas Emilie Pernet qui pense que le confinement a plutôt permis aux personnes atteintes d’oniomanie de prendre du recul sur leur addiction et a été une opportunité de changer leurs habitudes. Mais elle souligne que cela n’a pas été le cas pour tout le monde : « D’un autre côté, la situation fait qu’on achète beaucoup plus en ligne et il y a une hausse de l’anxiété et des incertitudes, même chez des personnes qui étaient bien dans leur vie ».

Acheter pour combler l’isolement

Elsa*, une étudiante à Paris en première année de droit, âgée de 18 ans, a commencé à développer une addiction aux achats durant le confinement. « Les crises d’angoisse ont commencé l’an dernier lors du premier confinement, c’était l’année du bac », raconte-t-elle. Comme elle était chez ses parents dans l’est de la France, il n’y avait pas selon elle « de conséquences directes ». C’est durant le second confinement lorsqu’elle s’est retrouvée isolée à Paris dans un studio de 20 mètres carrés que l’oniomanie a vraiment commencé. Le manque de repères, les difficultés pour suivre un cours en ligne, l’augmentation des publicités sur Internet ont alimenté la tentation. « Le problème avec cette addiction, c’est qu’on est dans une société de consommation qui nous poursuit partout. Quand on est dans la rue, surtout en ville, c’est impossible de ne pas être tenté. Sur les réseaux sociaux et internet, les pubs sont très bien ciblées », assure Emilie Pernet.

La pulsion d’Elsa est déclenchée par ses moments d’angoisse, de mécontentement ou de frustration liés à l’incertitude qu’entraîne la crise sanitaire. Emilie Pernet explique que « l’addiction n’est pas négative au départ. C’est un comportement qu’on a mis en place, inconsciemment, petit à petit, parce que ça nous fait du bien et qu’on a besoin d’être protégé d’une émotion négative. Donc ça partait d’une bonne intention, avant que ça ne devienne trop ». L’étudiante achète « pour oublier » : « J’ai l’impression de vivre, qu’il se passe quelque chose d’excitant dans ma vie. Ça m’occupe. […] Je me dis que c’est mal mais d’un autre côté ça me fait du bien ». Elle commence à ressentir de la culpabilité vis-à-vis de ses parents en difficulté financière à cause du Covid : « Depuis les vacances de Noël je ne calcule plus ce que je dépense. Avant, je faisais quand même attention à ne pas me mettre dans le rouge. Mes parents me donnent 900 euros par mois pour subvenir à mes besoins, ça fait quatre fois de suite que je finis à découvert à la fin du mois. […] Une fois j’ai inventé une fausse réparation de matériel qu’Apple m’a facturée 200 euros pour leur expliquer mon découvert ».

Elsa est loin d’être un cas isolé. Le confinement et la crise sanitaire ont pu être propices à une hausse des addictions selon Céline Vidal : « Il y a un risque car à cause du confinement et de l’isolement, on a été davantage face à nous-mêmes, et donc confrontés de manière plus forte à ce qu’on vit, notamment nos souffrances ». De plus en plus de personnes n’hésitent plus à suivre une thérapie depuis le premier confinement et certains de ses collègues ont même dû « décliner des prises de rendez-vous parce qu’ils étaient complets ». Très redoutée par Mahé, Joséphine et Elsa, l’ouverture des commerces le 19 mai sera une nouvelle épreuve.

*le prénom a été modifié.

Juliette Picard & Laura Pottier