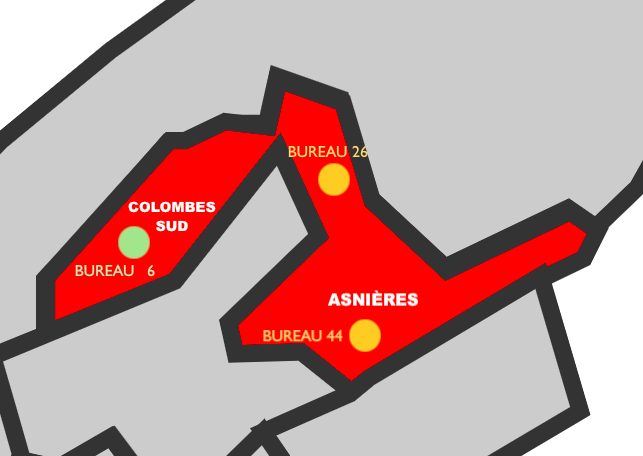

Dans la circonscription d’Asnières-Colombes, une candidate LR du cru tente de s’imposer face à une prétendante LREM parachutée, tandis que la NUPES surfe entre les électorats écologistes et mélenchonistes. L’intrigue a lieu sur fond de fracture entre beaux quartiers et bastions populaires.

“Asnières, c’est la Marseille des Hauts-de-Seine.”, s’exclame Laurent Martin Saint-Léon, d’un ton provocateur. Cet ancien proche de Pasqua, aujourd’hui petit candidat divers droites à la députation de la 2e circonscription des Hauts-de-Seine, connaît bien le paysage politique local. Par cette analogie avec Marseille, il étrille les notables LR du coin. Manuel Aeschlimann, actuel maire LR d’Asnières avec 17 années de mandat à son actif. Et son épouse, Marie-Do Aeschlimann, adjointe à la Mairie, et aujourd’hui candidate aux législatives dans la 2e circonscription des Haut-de-Seine, qui recouvre la ville d’Asnières, et le sud de Colombes. “C’est une candidature népotique !” persifle Laurent Martin Saint-Léon. “Depuis 1999, ils s’approprient les fonctions politiques à des fins familiales et cumulent les mandats.”

Des candidats locaux associés à la gestion de la ville

Le cumul des mandats Aeschlimann ne préoccupe pourtant pas ces trois amies asniéroises qui discutent devant l’étal du poissonnier, dans les environs cossus du quartier de la gare d’Asnières. “Aux législatives je vais voter pour la majorité, annonce Hélène, élégante retraitée, boucles d’oreille dorées et col bien repassé, qui vit depuis 40 ans à Asnières. Je vais voter pour le candidat du parti présidentiel. Sinon ça ne sert à rien. » “Eh bien c’est Marie-Do alors” rétorque son amie Catherine, elle aussi habitante du quartier. “Mais non, Marie-Do, c’est LR”, la corrige Hélène. Plus qu’à son étiquette politique, le nom de Marie-Do Aeschlimann est associé à la gestion de la ville. « Si les gens sont contents de la politique du maire, ils voteront pour Marie-Do », affirme Hélène.

En 2017, l’argument du local n’a pas pourtant pas suffi à faire remporter la députation à Mme Aeschlimann. Au second tour des législatives de 2017, le parti présidentiel a remporté la circonscription haut-la-main, avec 65,3% des suffrages face à la candidate LR, sous le nom d’Hadrien Taquet, rapidement remplacé par sa suppléante, Bénédicte Pételle. Mais cette dernière, Asniéroise LREM à la fibre sociale solidement implantée dans les réseaux associatifs de la ville, n’a pas été réinvestie pour l’élection de 2022. Pour cause de conflits internes au parti, explique-t-on. Ce qui pourrait peut-être rebattre les cartes.

« Où sont les Asniérois sur vos photos ? »

Car ici, le nom de de la candidate LREM désignée pour lui succéder ne dit rien à personne. Baï-Laure Achidi, avocate de profession, est élue au conseil municipal de Boulogne-Billancourt, à 10 kilomètres d’Asnières – autrement dit une autre planète -. Et ses adversaires LR ne manquent pas de le rappeler, à renfort de tweets incisifs.

Ou sont les asniérois(es) sur vos photos ? Ils sont resté(e)s à Boulogne?

— Cyrille RECLUS (@creclus) May 27, 2022

Cyrille Reclus est adjoint à la Mairie d’Asnières.

Du reste, à défaut d’ancrage local, Baï-Audrey Achidi plaide surtout pour une assemblée aux couleurs du parti gouvernemental. « Avoir un député de la majorité permet de mieux avancer. Mon rôle est de porter le projet présidentiel. », argue-t-elle

Quartiers nord, quartiers sud : la fracture

Pas sûr, pourtant, que l’argument convainque les habitants du nord de la ville. Car comme la cité Phocéenne, Asnières a ses “quartiers sud » favorisés, et ses “quartiers nord”. Et dans ces derniers, Jean-Luc Mélenchon a triomphé au premier tour de la présidentielle, atteignant 70% dans certains des bureaux de vote, tandis qu’Emmanuel Macron a été massivement plébiscité dans les quartiers sud.

“La sociologie de la circonscription est bicéphale, explique Sébastien Perrotel, petit candidat divers droites, né à Asnières il y a 53 ans. Il y a d’un côté les quartiers extrêmement privilégiés avec des habitats pavillonnaires qui votent majoritairement à droite ou au centre. Et de l’autre, des quartiers d’habitat collectif, qui votent à gauche mais se mobilisent peu. Depuis les années 1960-1970, deux territoires se sont institués et qui peuvent s’opposer. Ces univers ne se mélangent pas. ». « La politique locale ici, me satisfait, même si j’ai l’impression que tous les efforts se concentrent pour les habitants des quartiers nord. », remarque Hélène.

Ces derniers n’aquiesceraient pas. À quelques stations de bus d’ici vers le nord-est, aux abords de la frontière Genevilloise, Mohammed déguste un café-clope ensoleillé à la terrasse de chez Tonton, en face d’un ensemble HLM de briques rouge style année 1920. « La Mairie a fait installer des caméras, mais ça ne stoppera pas les trafiquants. », soupire-t-il en désignant, du menton, un appareil flambant neuf suspendu à un lampadaire. « Ici à Asnières-nord, j’ai l’impression que tout se dégrade. La délinquance, le communautarisme… Et rien n’est fait pour les jeunes. » Mohammed n’a pas encore fait son choix de candidat, mais l’élection l’enthousiasme peu : « Je vote à chaque élection car c’est un devoir, mais ça ne changera rien ».

Terrain de pétanque et désertification médiale

À quelques stations de bus de là, bien installé à l’ombre des platanes de la place de la République, Louis observe, d’un œil expert, la partie de pétanque que se dispute un groupe d’habitués. Ici, les tours de la cité des Grésillons surplombent des ruelles parsemées de boutiques Lycamobile et de boucheries musulmanes. À l’heure du goûter, aucun enfant ne sort de la maternelle République, qui jouxte la place : le bâtiment a été transformé en centre d’hébergement d’urgence.

Retraité depuis plus de 20 ans, Louis tient à rester dans sa ville natale, qu’il a vu changer au cours de ses 76 années. “Asnières est devenue une ville de béton, regrette l’Ancien. La mairie ne s’occupe pas des quartiers nord, et le fossé se creuse avec le sud plutôt bourgeois. Et ici, il y a moins de sécurité, j’ai peur de sortir le soir. Ça craint à Asnières.” Louis est défaitiste à propos des élections législatives. “Je vais aller voter, mais sans illusions. On ne croit plus à la politique.”

A chaque élection, les boulistes se voient promettre un nouveau terrain de pétanque contre leur vote, mais les années passant, ils n’en n’ont toujours pas vu la couleur. Plus grave : les quartiers nord d’Asnières font face à un phénomène de désertification médicale. “Les médecins s’en vont, déplore Ernesto, dont les origines portugaises transparaissent par son léger accent. Avant, il y avait un centre médico-social juste à côté d’ici. Il a fermé il y a trois ans et depuis il n’y a plus de médecins nulle part. Je ne sais pas où prendre un médecin traitant. »

Observateur passif de la partie de pétanque, Abdelkader s’anime dès qu’il entend parler politique. Cet employé du transport bientôt retraité a voté Mélenchon au premier tour, et s’est abstenu au second. « J’ai cru à Macron en 2017 ! C’était le mouvement ! Mais j’ai été déçu, et je suis inquiet pour l’avenir. Je ne vote pas pour la droite ou pour la gauche : je choisis le politicien qui me plaît ».

À ces mots, son ami Kleber, qui écoute la conversation d’une oreille, s’esclaffe : « Marie-Do, elle me plaît, c’est la plus belle femme d’Asnières ! ». Mais ce n’est qu’une plaisanterie, car le visage de Mme Aeschlimann est le seul qui lui soit familier : « Je ne voterai pas pour elle. Ici, c’est Asnières-Nord, on est de gauche ! », sourit-il. Avant toutefois d’avertir : « Je ne voterai pas pour la NUPES non-plus… Cet assemblage-là, je n’y comprends rien ».

Climat pour Colombes, Mélenchon pour Asnières

En ces terres acquises à Jean-Luc Mélenchon, pourtant, la Nouvelle union populaire a ses cartes à jouer. Mais justifier la synthèse des gauches est un défi. Et c’est à Francesca Pasquini, enseignante Asniéroise, élue EELV d’opposition au conseil municipal, qu’incombe la tâche. Ce soir-là, la candidate et son équipe tractent à Colombes, à la gare des Vallées. Cette portion de la ville, rattachée à la circonscription d’Asnières, est jalonnée de manoirs rutilants. Très tôt raccordée à la capitale par le train, elle fut, au siècle dernier, une terre de villégiature prisée des Parisiens.

À 18h30, coup de départ de la distribution pour Francesca Pasquini et son équipe. « Votez pour la candidate écologiste aux législatives ! », lance un militant en tendant un papier estampillé « Agir pour le climat ». Écolo, plutôt que NUPES ? Thomas Bury, le directeur de campagne de Francesca Pasquini, expose la stratégie en toute transparence : « Ici, l’électorat de cette zone pavillonnaire, de nature CSP+, oscille d’une sensibilité écolo à une veine plus libérale/centre-droit. Alors, on distribue un tract qui parle climat, et on se présente sous la bannière écolo. ». En 2020, l’écologiste Patrick Chaimovitch a par ailleurs raflé la mairie de Colombes à la LR Nicole Goueta.

« Ce ne serait pas très habile de faire du Mélenchon ici. », concède Thomas Bury. À l’inverse, à Asnières-Nord, où les scores de l’écologiste Yannick Jadot n’ont pas dépassé les 2%, le chef de file de la France insoumise est volontiers mis en avant, et les tracts sont à son effigie.

« Ici, la REM a fait l’erreur de retirer la candidate locale. Peut-être parce qu’elle était trop de gauche pour le parti », spécule Pierre Parreaux, militant vert historique rallié à l’union de la gauche. « Ici rien n’est tranché car c’est un électorat de droite, mais modéré et susceptible d’osciller”. Dans la brèche entre les candidatures LR et LREM, et portée par son élan, l’union populaire tente de s’engouffrer.

Diaporama : Asnières-Colombes de nord en Sud