Le dernier épisode en date de la série américaine South Park a été censuré par Pékin. Mardi 8 octobre, « Band in China » était quasi introuvable sur l’internet chinois.

Travail forcé, censure et totalitarisme économique : voilà quelques thèmes abordés par « Band in China », dernier épisode en date de la 23ème saison de la série américaine South Park. Dans cet épisode, les réalisateurs s’en prennent aux entreprises américaines prêtes à tout pour se faire une place sur le marché chinois, quitte à devenir complaisantes envers Pékin. « Vaut mieux pas trop défendre l’idéal de liberté quand on veut téter les lolos de la Chine », déclare par exemple l’un des personnages de « Band in China ». Ce mardi, impossible de trouver l’épisode sur le Twitter chinois Weibo, ni sur le site de critique de films et de livres Douban.

L’incident survient alors que la NBA, la ligue américaine de basket-ball, et sa franchise des Houston Rockets font face à de vives critiques en Chine pour un tweet : un dirigeant du club y soutient les manifestants pro-démocratie à Hong-Kong. Le manager s’est ensuite excusé, toujours via Twitter.

1/ I did not intend my tweet to cause any offense to Rockets fans and friends of mine in China. I was merely voicing one thought, based on one interpretation, of one complicated event. I have had a lot of opportunity since that tweet to hear and consider other perspectives.

— Daryl Morey (@dmorey) October 7, 2019

Quant aux créateurs de South Park, ils ont publié d’ironiques excuses : « Comme la NBA, nous sommes heureux d’accueillir les censeurs chinois dans nos foyers et nos cœurs, ont-ils écrit sur Twitter, Nous aussi nous aimons l’argent plus que la liberté et la démocratie ».

Watch the full episode – https://t.co/oktKSJdI9i@THR article – https://t.co/nXrtmnwCJB pic.twitter.com/Xj5a1yE2eL

— South Park (@SouthPark) October 7, 2019

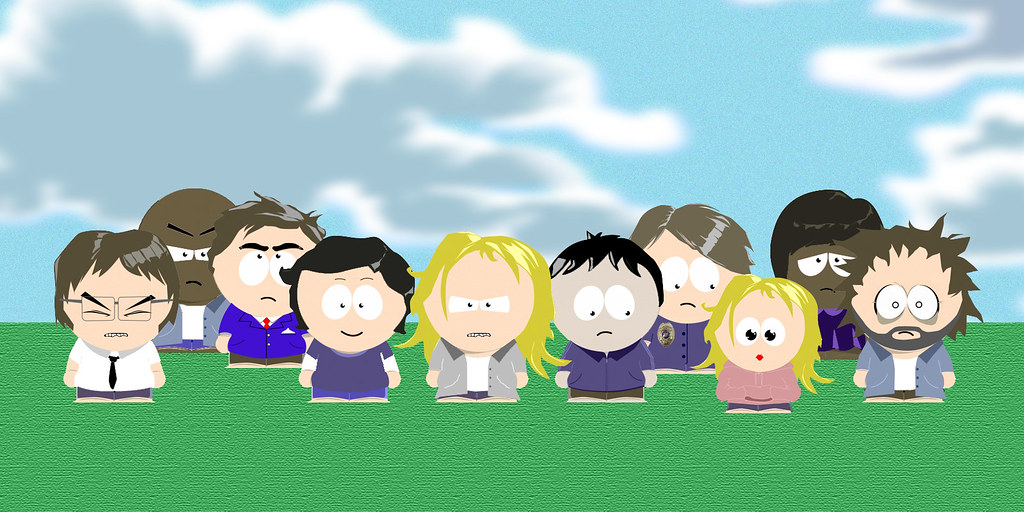

South Park, qui met en scène les aventures de quatre enfants d’école primaire, offre un regard sur la société américaine à travers un humour absurde et provocateur, et régulièrement sujet aux controverses. En effet, en France, la plateforme de streaming Netflix a choisi de ne pas diffuser une dizaine d’épisodes jugés « dénigrants », s’attirant les foudres de plusieurs fans.

Ces dernières semaines, plusieurs autres entreprises étrangères ont provoqué la colère de Pékin après avoir soutenu les manifestations à Hong Kong, comme c’est le cas de la marque de luxe Versace, ou encore la compagnie aérienne Cathay Pacific.

La rédaction de Celsalab