Alors que les plateformes numériques se sont immiscées partout dans notre quotidien, beaucoup tentent de s’en déconnecter. Qu’est-ce qui explique le choix radical de ces exilés volontaires, encore minoritaires ?

« Twitter a été la source d’une dépression profonde jusqu’à mes 17-18 ans. » Pour Ariel, 26 ans, loin d’un espace de sociabilisation, les réseaux sociaux se sont révélés être un enfer. Aujourd’hui, cet étudiant en master de Géopolitique de l’art et de la culture à Sorbonne-Nouvelle, installé dans son canapé, respire : « Ça fait quatre ans que je n’ai pas Twitter. J’ai un compte Instagram qui traîne, mais j’ai bien écrit qu’il était inactif. »

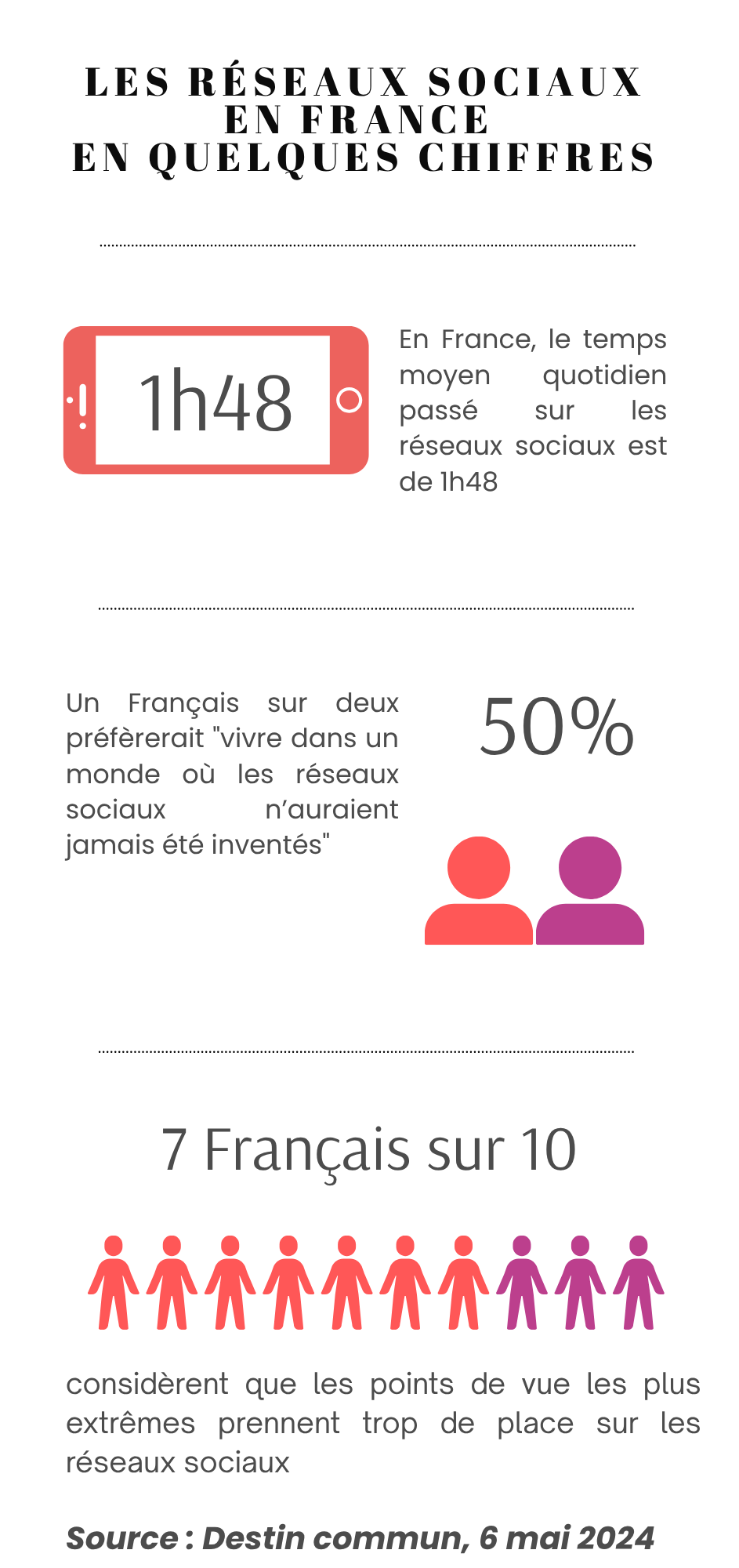

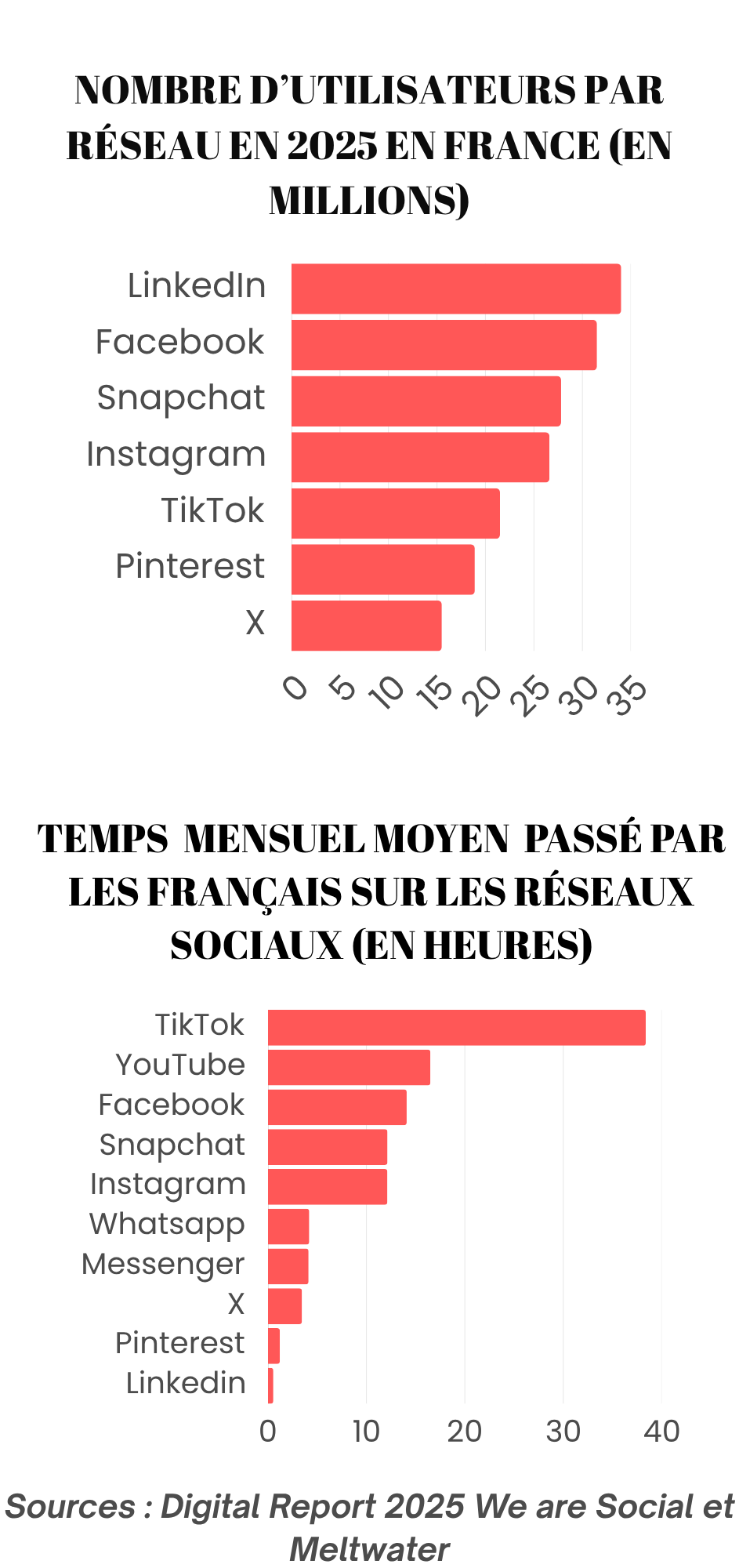

Selon une étude réalisée par le think tank Destin commun, en 2024, un Français sur deux préférerait vivre dans un monde où les réseaux sociaux n’auraient jamais existé. Pourtant, selon le Digital Report 2025 de We Are Social, seuls 9,5 % des Français de seize ans et plus qui utilisent internet sont absents des plateformes numériques. Ariel fait partie de la minorité de personnes qui ont pris leurs distances avec ces dernières. Un choix d’autant plus radical qu’il a passé la majeure partie de son adolescence en ligne : « J’ai commencé avec Orkut et Facebook à 11 ans, puis ma vie c’était Twitter de mes 14 à mes 22 ans. » David-Julien, 41 ans, rédacteur en chef adjoint à L’ADN était aussi un « fervent utilisateur de X depuis 2011 », mais l’application n’est plus sur son téléphone « depuis un peu moins d’un an ». Pour d’autres, cette séparation s’est faite sans déchirement. Clara, 21 ans, a quitté les réseaux dès la troisième. « Ça ne m’a jamais vraiment manqué par la suite. Ce que je rate n’est pas important pour moi », avoue la stagiaire en urbanisme. Même chose pour Camille : « Instagram me prenait beaucoup de temps pour rien », un temps précieux pour cette étudiante en médecine de 24 ans.

Un ras-le-bol dû à une ambiance nocive

Si ces exilés volontaires se multiplient, il n’existe pas d’estimations précises de leur nombre. « Il est difficile de dire s’il y a eu un phénomène massif de départ des usagers » d’après Servanne Monjour, chercheuse en humanités numériques. Cela s’explique par l’absence d’études approfondies sur le sujet, le cumul de plusieurs comptes entre les mains des mêmes utilisateurs et la prolifération des faux comptes, ou bots. X serait « l’exemple clé » de ce dernier phénomène : on y trouve « près de 50 % » de faux utilisateurs. Cette prolifération « s’inscrit dans un mouvement plus général d’emmerdification du web ». D’après l’experte, les fils de discussion se retrouvent ainsi pollués par de nombreux contenus non sollicités. Quant aux bots, ils sont devenus des « agents d’influence et de retournement des opinions parfois très agressifs ».

D’où une ambiance délétère sur les réseaux, à l’origine d’un ras-le-bol chez les internautes. « Je me suis rendu compte que Twitter était une course à la popularité », déplore Ariel. Selon lui, les compteurs de likes et de retweets encouragent les utilisateurs à vouloir être les plus sarcastiques et les plus caustiques. Lui-même reconnaît avoir « pu être toxique à des moments », même s’il n’était pas « la personne la plus drôle ». Sur Twitter, Ariel a aussi été témoin de « guerres d’identité » : « Les gens se regroupent entre personnes qui pensent la même chose. » Ce qui, loin de renforcer les liens sociaux, exacerbe les tensions d’après l’étudiant.

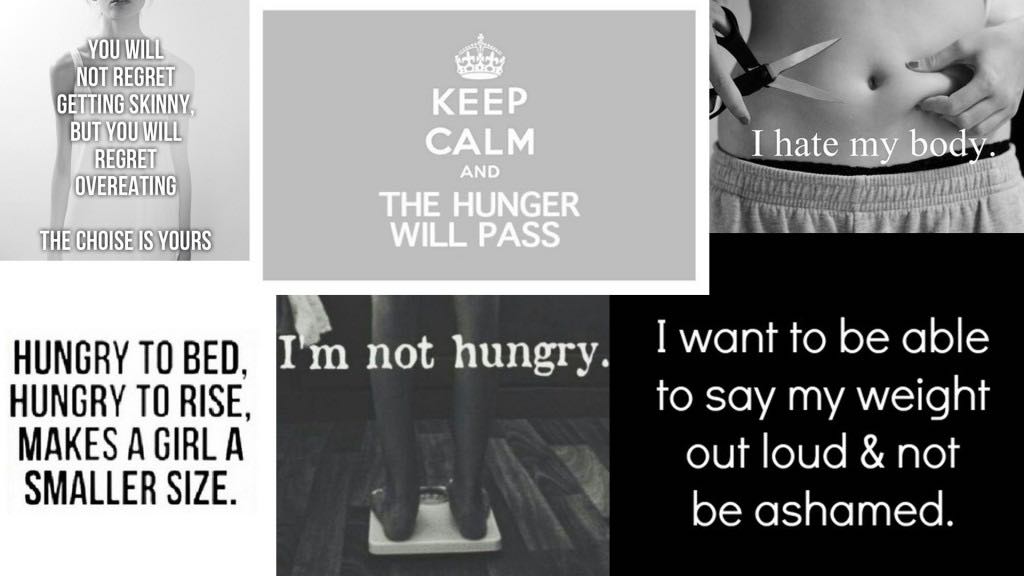

Cette idée est renforcée par le mécanisme inhérent aux plateformes : « Il y a aujourd’hui un phénomène de dégradation de la qualité des services des grands réseaux sociaux devenus hégémoniques », pointe Servanne Monjour. Depuis le rachat du réseau X par Elon Musk en 2022, David-Julien a l’impression « d’ouvrir les portes de l’enfer » à chaque fois qu’il s’y rend. Le milliardaire est selon lui responsable d’une « viralité de bas étage » qui entretient la haine sur la plateforme : « Il y a évidemment plus de racisme, plus d’avis catastrophiques que jamais. » Pour Clara, cette toxicité concerne tous les réseaux. Le cyberharcèlement, notamment, y est légion : « On risque d’être impacté par des gens qui ne sont même pas là. » Elle regrette également « l’impunité sur les réseaux sociaux », qui permet d’assumer des comportements aussi problématiques que « l’exhibitionnisme » via l’envoi de photos non sollicitées.

« Parfois, la sidération te fait passer dix secondes devant un contenu »

À cela s’ajoute la surcharge informationnelle, source de frustration et d’énervement à laquelle les utilisateurs ne consentent pas forcément. « Le fait de se rendre toujours disponible devient une vulnérabilité », dénonce la jeune femme, qui assume de ne répondre aux messages que lorsqu’elle le souhaite. Un sentiment d’être « submergée » que dénonce également Camille : « Tomber sur des stories de mes amis en vacances alors que je suis bloquée à Paris pour mes études aggrave encore mon état », souffle-t-elle. Elle se sent aussi dépassée par l’actualité anxiogène qui circule sur les réseaux sociaux et cite des « vidéos d’enfants palestiniens » qui l’affectent particulièrement. Face à ces contenus, Ariel est catégorique : « Je n’ai pas envie d’y avoir accès, tout comme je n’ai pas envie de constamment donner mon opinion et prendre part à des combats. On n’est pas obligé de réagir à tout. » Mais le jeune homme n’est pas dupe et sait que le fonctionnement des plateformes numériques joue contre leurs utilisateurs : « Parfois, la sidération te fait passer dix secondes devant un contenu, ce qui fait qu’on te le recommande encore plus. »

Les géants du numérique mettent volontairement en place ce genre de mécanismes pour capter l’attention des utilisateurs, dont dépend leur chiffre d’affaires. Par exemple, TikTok possède « un fonctionnement algorithmique fondé sur le principe des “putaclics” », affirme Servanne Monjour. À cette fin, les plateformes privilégient également les contenus courts et dynamiques.

Addicts aux réseaux ?

Ce mécanisme est bien connu des médecins : « Le design des réseaux sociaux est fait pour maintenir l’attention », affirme Victor Leroy, psychiatre addictologue à Clinic Les Alpes en Suisse. Certes, « il n’y a pas encore de consensus » sur l’existence d’une addiction à ces plateformes. Mais des points communs s’observent entre les personnes victimes d’addictions et certains internautes, à savoir « des comportements incontrôlables qui créent de la détresse avec des symptômes de manque ». Le médecin estime ainsi qu’environ 15 % de la population mondiale est touchée par cette dépendance. De plus, elle concerne tous les profils, les réseaux se voulant « les plus inclusifs possible ».

Au niveau du cerveau, les plateformes numériques sécrètent des « hormones du plaisir » et activent « les mêmes circuits » que l’héroïne ou la cocaïne. Leur capacité à capter l’attention repose aussi sur un « système de récompense », fondé notamment sur une « quête du like qui provoque un renforcement positif extrêmement puissant », ajoute le médecin. Camille, qui aspire à devenir psychiatre, en a fait le constat : « Tu scrolles et tu te rends compte que tu as passé trente minutes à scroller pour rien. Je me sens comme devant un paquet de chips vraiment addictives, sauf que le paquet se finit à un moment, alors que tu peux faire défiler les contenus à l’infini. »

Une spirale infernale qui a durement impacté la vie d’Ariel dans son adolescence. « Reclus » dans sa chambre, le jeune homme faisait défiler les contenus de Twitter. D’après Victor Leroy, le fait d’avoir recours à ces « comportements à risque » est « toujours une solution à un problème masqué » auquel il faut d’abord s’attaquer. Par exemple, l’addiction aux réseaux sociaux est souvent une manière de soulager une phobie sociale : « Mes amis étaient exclusivement en ligne », se remémore ainsi Ariel. Ce mode de vie hyperconnecté suscite une vulnérabilité constante à laquelle s’ajoute le risque de cyberharcèlement, dont l’impact sur les jeunes est d’autant plus « terrible » qu’il « commence à l’école et poursuit l’adolescent jusqu’à la chambre à coucher », selon Victor Leroy. Cela exacerbe certaines pathologies mentales et en sortir n’est pas chose aisée : « La majorité des gens vivent d’abord énormément de frustration, d’énervement et d’anxiété. »

Se reconnecter au réel

En guise de solution, le gouvernement français a lancé en mai le défi « Dix jours sans écran » à destination notamment des enfants et des adolescents. Victor Leroy est quant à lui partisan du principe de pause numérique, qui sera instauré dans tous les collèges de France à compter de septembre 2025. Les élèves devront déposer leurs téléphones portables dès leur entrée dans l’établissement et ne les récupéreront qu’à la fin des cours. « Faire une pause et ne pas pouvoir s’y tenir est le signe que l’on a un problème. C’est très bien pour faire du dépistage », affirme le médecin. Multiplier les pauses régulières permettrait ainsi de prendre conscience de ses difficultés et d’exercer son cerveau à pratiquer d’autres activités.

De fait, réussir sa déconnexion se révèle souvent bénéfique. Depuis qu’il est parti, Ariel est de meilleure humeur, se sent moins susceptible et investit mieux son temps et son énergie. Il s’intéresse notamment aux contenus longs qui lui « rendent de la concentration », comme les jeux vidéo hors ligne et les « vidéos de huit heures sur YouTube », où il évite les espaces commentaires. « J’ai l’impression d’être plus humain ; j’ai resitué le réel dans ma tête. » Il a aussi appris à cesser de s’enfermer dans des groupes et à exprimer ses biais avant ses opinions : « Je me suis rendu compte que c’était comme ça que j’avais réussi à développer mon identité d’aujourd’hui. »

De son côté, Clara emploie son temps à lire, à écouter de la musique voire à ne rien faire. « Les gens ne savent plus s’ennuyer », regrette-t-elle. Un constat partagé par Camille, bien que l’étudiante exploite au maximum le temps que lui accorde la désintoxication numérique. « Quand tu enlèves les cinq minutes que tu passes par-ci par-là sur les réseaux, ça fait trois heures en plus dans ta journée. J’en profite pour faire autre chose : je lis, je joue du piano… » Comme Ariel, elle privilégie les formats longs comme les films et les séries plutôt que le scrolling : « De manière générale, un contenu intéressant, tu ne le fais pas en une minute. La plupart des contenus courts sont un peu débiles. »

Vivre avec les réseaux : une fatalité ?

Pourtant, l’étudiante ne quitte les réseaux que ponctuellement, pour une durée de « dix jours à deux semaines », lorsqu’elle a « d’autres choses à penser », examens ou problèmes familiaux. Elle a ainsi trouvé un équilibre : hors périodes de déconnexion, elle utilise Instagram « deux heures et demie par jour en moyenne ». Vivre sans les réseaux n’est donc pas une sinécure. Ariel l’a vécu : il a supprimé Twitter une première fois à l’âge de quinze ans, ce qui coïncidait avec ses premières visites chez le psychiatre. Six mois plus tard, il était de retour sur la plateforme avec un compte en privé cette fois-ci, ce qui ne l’empêchait pas d’être confronté à des contenus toxiques. S’il a mis un terme à son usage non professionnel des réseaux, ses études le retiennent sur Instagram : « Je ne l’utilise que pour contacter des gens dans le cadre de mes recherches. »

Pour David-Julien, la situation est encore plus compliquée. En qualité de spécialiste des usages du numérique, il ne peut pas s’en passer : « Vu que le web est mon terrain d’enquête et de travail, j’ai du mal à me déconnecter complètement. » Le journaliste a donc dû s’adapter : il se rend désormais sur X « uniquement pour le travail » et opte pour des alternatives. Parmi elles, Reddit, une plateforme qu’il décrit comme « un endroit où l’on peut discuter un peu plus en profondeur » et qui serait « mieux modérée que X ».

Il faut dire que les réseaux jouent désormais un rôle prépondérant dans nos sociétés. Les utilisateurs s’en servent pour se maintenir en contact avec leurs proches et en dépendent beaucoup pour se renseigner au quotidien. En témoigne l’émergence de la FOMO (fear of missing out), la peur de passer à côté de quelque chose, que Camille a pu éprouver. Elle évoque certains restaurants qui ne passent plus que par les plateformes, notamment Instagram, pour présenter leur carte. En outre, « il y a beaucoup de lieux de communauté queer que je fréquente et qui postent leurs évènements uniquement sur les réseaux sociaux. » Pour préserver sa vie sociale, la jeune femme est obligée de s’adapter : « Je préviens par une story que je vais partir pour quelques temps et je passe par d’autres moyens de communication comme les SMS. »

La déconnexion est d’autant plus compliquée que certaines communautés en ligne « favorisent l’accès à l’aide » selon Victor Leroy : « Quand on tape “suicide” ou “anorexique” sur Instagram, on met la personne en lien avec des ressources de soutien. » Le médecin souligne aussi l’empathie de la nouvelle génération, plus connectée donc plus ouverte aux problèmes de chacun.

Sans compter le coût social de ce mode de vie : « Les gens qui n’utilisent pas de smartphones doivent se justifier auprès de ceux qui s’en servent », souligne Victor Leroy. Clara en a payé le prix : « Pendant mon stage, ma cheffe passait tout son temps sur TikTok. Elle me disait que j’étais une intellectuelle parce que je n’étais pas sur les réseaux sociaux », relate-t-elle avec amertume. Si certaines personnes réussissent à quitter les plateformes numériques, la majorité les relègue ainsi au rang de marginaux.

Margot Mac Elhone et Eliott Vaissié

DES MOTS SUR DES MAUX

Emmerdification :

Traduction du mot anglais « enshittification », créé en 2022 par le blogueur canado-britannique Cory Doctorow. Dégradation de la qualité des services sur les plateformes numériques.

FOMO :

« Fear of missing out » (peur de rater quelque chose). Sentiment désagréable de passer à côté d’une actualité ou d’un événement important (fête, match, concert) lorsque l’on se distancie des réseaux sociaux.

Infobésité :

Aussi nommée surcharge informationnelle. Excès d’information propre à l’ère du numérique (Le Robert).

Putaclic :

Principe publicitaire visant à rendre un contenu numérique (texte, image, vidéo) particulièrement attirant afin d’inviter un maximum d’utilisateurs à cliquer dessus.

Story :

Contenu publié par un internaute sur un réseau social et visible pendant une durée limitée.

Streameur :

Personne qui diffuse en direct des vidéos sur Internet tout en interagissant avec sa communauté d’internautes. (Larousse)

Vidéo : ces stars des réseaux qui ont choisi la déconnexion

Bien que les réseaux sociaux soient le cœur de leur activité professionnelle, certains influenceurs, sous la pression de la notoriété, ont fait le choix de s’en éloigner. C’est par exemple le cas du streamer Zod ou de l’influenceuse Léna Situation.