En 2023, 271 000 personnes, dont 85 % de femmes, ont été recensées comme victimes de violences conjugales. « On m’a souvent dit : “Pourquoi tu n’es pas partie plus tôt ?” Partir, ce n’est pas si facile », confie Alizée, elle-même victime. De plus en plus de spécialistes soulignent le rôle central de l’emprise, un mécanisme psychologique insidieux, destructeur et profondément paralysant.

En mai 2006, Morgane, autrice habitant en région parisienne, rencontre Yassine. C’est l’amour fou : cadeaux, petites attentions… Le jeune homme lui en met plein les yeux. Quelques mois plus tard, le couple emménage ensemble. Aux premiers jours de leur vie conjugale, Yassine ne manifeste aucune violence. Lorsqu’ils ont d’anodines disputes, Morgane, qui a un fort caractère, lui tient tête. L’idylle se transforme en cauchemar plus d’un an après le début de la relation, lorsqu’elle tombe enceinte : « À partir du moment où il a su que je gardais le bébé, il a pensé que je lui appartenais, que j’étais sa chose. » La première claque arrive. Morgane est sidérée. Elle sait que ce n’est pas normal : « À ce moment-là, j’étais sur le point de fonder une famille. J’avais honte. Je ne voulais pas montrer à mes parents que j’avais échoué. »

Un début idyllique… Processus systématique dans le cycle des violences conjugales. « La plupart des femmes disent combien l’homme rencontré est un prince charmant. Il est doux, gentil, attentif, serviable », explique Liliane Daligand, psychiatre en médecine légale et autrice du livre Violences conjugales en guise d’amour, dans lequel elle retrace le parcours de neuf femmes victimes et trois hommes auteurs de violences conjugales. Mais rapidement, le « conte de fée » se transforme en un cauchemar où le prince se révèle être un bourreau : « Vont apparaître des moments d’agacement et de colère. Peu à peu, il va y avoir une sorte de volonté d’isolement de l’autre qui doit être tout à moi », note la psychiatre.

PODCAST : Interview complète de Liliane Daligand

L’isolement, une emprise silencieuse

Après l’accouchement de Morgane, Yassine l’isole complètement : « Il dénigrait ma famille, mes amis… Mais en le sous-entendant, jamais frontalement. C’était insidieux, vicieux. Petit à petit, je n’allais plus voir mes amis », raconte-t-elle.

Ce mécanisme de l’isolement, Nathalie, 54 ans, l’a vécu avec son ex-compagnon. Elle a 24 ans lorsqu’elle rencontre Charles au cours d’une formation associative, dans le cadre de son travail de fonctionnaire. À l’époque, Charles y est salarié. Elle décrit un début de relation sincère avec un homme « bien, cultivé, intéressant, attentionné et ouvert sur ses idées ». Comme pour Morgane, le début de la relation de la quinquagénaire ne laisse présager aucune violence. Pourtant, en silence, la stratégie de l’emprise s’installe. « Petit à petit, il a commencé à me dévaloriser dans de longs monologues. Puis il entrait dans un mutisme de plusieurs jours, provoquant une immense culpabilité chez moi. Ensuite, il revenait comme si de rien n’était et redevenait l’homme que j’avais rencontré, dans l’écoute et le respect », explique-t-elle.

Puis, « dès qu’il rencontrait quelqu’un, il avait quelque chose de négatif à dire sur cette personne. Ce n’était jamais frontal, toujours sous-entendu, se rappelle la fonctionnaire. Je finissais par remettre en question mes relations amicales. » Sortir seule devient de plus en plus difficile pour la jeune femme, accusée d’entretenir des relations avec ses amis masculins. « Il y avait toujours une histoire de relation amoureuse cachée que, selon lui, je ne voyais pas », explique-t-elle.

« Je ne pouvais pas le quitter, il me faisait trop peur »

Une fois la femme réduite à l’isolement, les violences deviennent regulières. Lorsqu’Alizée, entrepreneuse bordelaise de 28 ans, emménage en Espagne avec Arthur, leur foyer conjugal devient un huis clos et les disputes, de plus en plus violentes. Elle le rencontre en février 2016 sur Facebook. Arthur est le petit ami idéal : leur relation est fusionnelle. Mais très vite, les disputes arrivent et deviennent fréquentes. Des disputes auxquelles il répond toujours par des cadeaux. Quand la jeune femme veut le quitter, la mère de son compagnon lui propose de « soigner sa noirceur ensemble ». Alizée se sent alors investie de la mission de le sauver, ce qui marque un tournant dans leur relation : « Lorsqu’il y avait une dispute, il prenait mon téléphone et m’enfermait dans une pièce jusqu’à ce que je lui dise qu’on reste ensemble. Lorsque ça ne marchait pas, il me faisait croire qu’il faisait une crise d’épilepsie et que je devais rester pour le sauver. Les disputes pouvaient être violentes. Au début, il me poussait. Puis une fois, j’ai fini au sol avec son genou sur ma tête. » Arthur fait culpabiliser sa compagne en lui disant que ses relations conflictuelles avec son père sont la source de leurs problèmes, puis se met régulièrement en position de victime pour justifier son comportement : « Je me dis que je ne peux pas le quitter, l’abandonner. Je suis convaincue qu’il ne peut pas vivre sans moi. »

De son côté, Morgane, recluse à son domicile pour s’occuper de son fils, fait face à un déferlement de violences : « Il avait mis en place un compte à rebours. Notre fils se couchant à quatorze heures, il me disait : “Je vais te taper dans cinq heures, dans quatre heures…” » Quelques fois, l’autrice a des moments de repos où Yassine va lui offrir des cadeaux pour se faire pardonner. Des cadeaux toujours à l’échelle des coups qu’il lui portait. « Je ne pouvais pas le quitter, il me faisait trop peur. J’avais peur du jour où il allait me mettre le mauvais coup, le coup de trop. Il disait que s’il me tuait, il jetterait mon corps dans la Seine en faisant croire à un suicide. C’était ma plus grande peur : que mon fils puisse penser que je l’avais abandonné », se rappelle la jeune mère. Nathalie, devenue mère de deux petites filles, évolue, comme Morgane, dans un environnement de peur paralysant. « Petit à petit, il installait la peur. C’était diffus, permanent. Et c’est ça qui nous retient », analyse-t-elle.

Un cycle destructeur difficile à rompre

La peur instaurée par les hommes violents participe à l’emprise, que Liliane Daligand décrit comme « une volonté de dominer l’autre, de le réduire à un objet manipulable ». L’experte distingue trois dimensions : la possession, qui nie l’autre en tant que sujet ; la domination, qui maintient la victime dans une soumission et une dépendance totale ; l’empreinte, qui vise à marquer la personne physiquement et psychiquement.

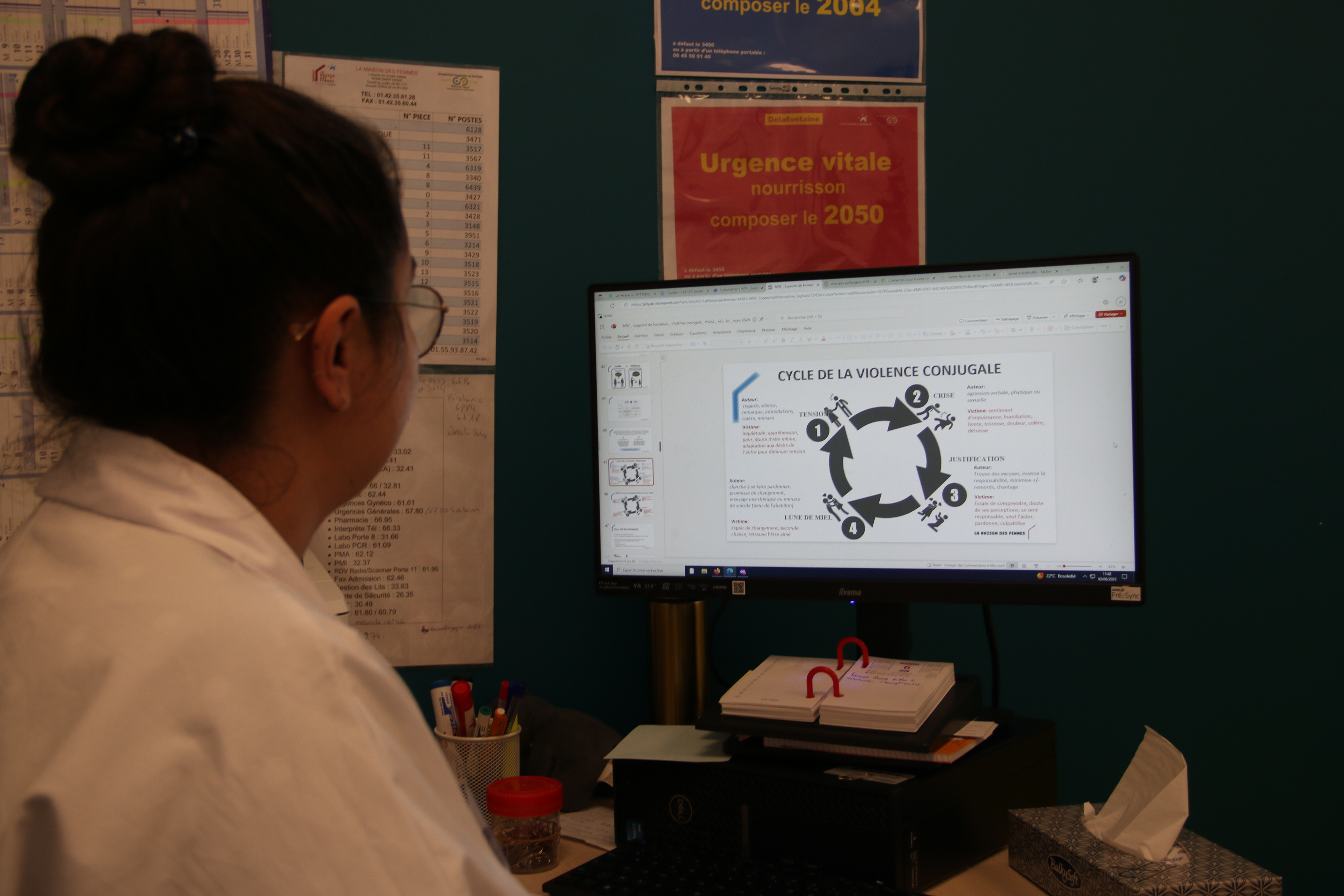

L’emprise s’illustre de manière cyclique. Le cycle de la violence commence par une montée de tension, puis éclate en actes violents : cris, coups, insultes. Vient ensuite la phase de justification, où la victime finit par se blâmer elle-même. Enfin, l’auteur cherche à se faire pardonner et promet de changer. Ce cycle peut durer des mois, des années, car « la victime va croire à ses promesses, c’est pour ça qu’elle va rester », détaille la psychiatre.

Privée de ses désirs et de son essence, la victime en vient parfois à penser : « Quand il ne me bat pas, je n’existe pas. » Et, malgré les tentatives de fuite, la teneur de l’emprise est telle qu’il faut parfois « de multiples séparations avant une éventuelle séparation définitive ». D’autant que la possibilité pour les femmes de sortir de ce cycle d’emprise grâce à leur famille ou à leurs proches est souvent limitée par le système d’isolement dont elles font l’objet. Parfois, « la famille peut ne rien voir, parce qu’il y a des auteurs de violences qui peuvent apparaître en société comme de bons professionnels, de bons amis, de bons copains, presque de bons maris, finalement », analyse Liliane Daligand.

« Le plus dur c’est d’avoir compris trop tard »

Lorsque Michel et Martine, les parents de Nathalie, rencontrent le compagnon de leur fille, ils sont conquis par celui qui semble être le gendre idéal. Pourtant, quelques signes les alarment : leur fille, passionnée de chant, se voit interdire de faire de la chorale, elle a de moins en moins d’amis, des remarques dévalorisantes sont lancées par son compagnon en repas de famille… Le déclic pour ces instituteurs à la retraite survient en février 2009. Une altercation éclate entre Martine et son gendre. Les parents de la fonctionnaire quittent le domicile de leur fille avec l’intention de ne jamais y retourner. Une semaine après leur départ précipité, le téléphone sonne : « Nathalie nous explique pour la première fois ce qu’elle vit vraiment. Elle est prête à partir. Elle me remercie que cette altercation soit arrivée, ça lui donne de la force », se souvient Michel avec émotion. « Le plus dur, c’est d’avoir compris trop tard », poursuit le père de famille qui est tombé plusieurs années en dépression suite à ce choc émotionnel.

L’altercation entre Charles et Martine vient confirmer les doutes de la quinquagénaire : « Lors d’une formation sur les violences conjugales dans le cadre de mon travail, on décrivait les critères des violences conjugales et je me suis dit : “Mais en fait, on parle de moi.” » Elle commence à faire des recherches, en silence, et réfléchit à partir. Quelques mois avant le départ, elle refuse de dormir avec Charles. « Il a jeté le matelas, m’a poussée, se souvient-elle. Il n’acceptait pas que je ne sois plus à lui. » La tension franchit un nouveau cap face à ses menaces : « Si tu fais ça, un jour tu te réveilleras avec un couteau dans le corps. Fais attention à tes filles. »

Sortir de l’emprise, une fuite au péril de leur vie

La fuite est donc minutieusement orchestrée avec l’aide de ses parents. Tandis que Charles est convoqué au commissariat pour être auditionné, Nathalie remplit des sacs poubelle avec ses affaires et celles de ses filles. Elle part. Mais la violence ne s’arrête pas là. « Il m’appelait sans cesse, menaçait de m’enlever mes enfants, de me tuer », note-t-elle. Elle engage une procédure pour l’expulser du domicile conjugal, alors à son nom à elle. Deux mois d’errance suivent, avant qu’elle réintègre enfin sa maison. Elle découvre alors un décor glaçant. « “Salope” était tagué partout, mes vêtements déchirés, la prise de terre d’une ampoule retirée. L’électricien m’a dit : “Quelqu’un a essayé de vous tuer.” » Sa plainte pour violences conjugales et menaces de mort sera classée sans suite.

« C’est le déclic, je suis partie. »

Pour Alizée, le départ est plus long et brutal. Lorsqu’elle rentre en France avec son copain, elle part aussitôt travailler loin de lui, dans une autre région, pour l’été. Elle s’épanouit et réalise que ce qu’elle vit au sein de son couple n’est pas normal. À la rentrée, le couple se sépare mais Arthur n’a pas d’argent et, durant six mois, ils cohabitent : « Un matin, il débarque en furie dans ma chambre. Je me réfugie dans la salle de bains mais il me suit en me criant dessus. Puis, il me tabasse en écrasant ma tête contre la baignoire et casse mon téléphone. Je crois mourir. Il m’enferme ensuite dans le salon et je vais profiter d’un moment de répit pour m’enfuir. Mais, il me rattrape et m’étrangle à la porte d’entrée. J’appelle au secours. Il prend peur et me jette dehors. C’est le déclic, je suis partie. »

La sortie de cette emprise n’a pas non plus été simple pour Morgane. L’élément déclencheur survient en 2011 quand elle invente un subterfuge pour aller voir un ami de longue date. Il voit arriver la jeune femme en pull en plein mois de juillet et comprend tout de suite que quelque chose ne va pas. Sur les conseils de son ami, elle porte plainte le lendemain, avant de la retirer trois jours plus tard. Par peur. Mais le policier qui retire sa plainte oriente Morgane vers l’association Du côté des Femmes avec qui elle va prendre contact : « J’avais rendez-vous une fois par semaine avec la psychologue de l’association et ça m’aidait. Ça plantait des graines. » Des graines qui vont porter leurs fruits cinq mois plus tard, après un énième passage à tabac, où elle appelle la police. Yassine est interpellé.

« En vivant en foyer, je vais retrouver ma vraie personnalité »

Jugé en comparution immédiate, il est condamné pour violences conjugales à dix-huit mois de prison dont douze mois ferme. Morgane pense que c’est la fin de quatre années de violence et de peur. Mais en septembre 2012, au bout de cinq mois de prison, Yassine sort pour « bonne conduite ». Morgane ne dispose que d’une mesure d’éloignement de trois mois. Lorsqu’elle se termine, il entre par la fenêtre et s’installe dans la maison à plusieurs reprises, non pour la frapper mais pour alimenter la peur.

S’ensuivent des mois de fuite et de déménagements de foyer en foyer pour assurer sa sécurité et celle de son fils. « En vivant en foyer, je vais retrouver ma vraie personnalité, ça va me permettre de sortir de l’emprise, de la peur. » Le harcèlement de Morgane s’arrête en 2015, lorsqu’elle sort son livre pour témoigner de son enfer : Il m’a volé ma vie. Yassine est démasqué. Il a honte.

Des structures pour aider à fuir et à se reconstruire

L’association Du côté des Femmes a été un vrai tremplin pour l’autrice dans sa fuite de l’emprise et du foyer conjugal. Depuis son départ en 2011, de nombreuses structures se sont organisées pour aider les femmes à sortir de l’emprise. « Vivez-vous ou avez-vous vécu des violences ? » C’est désormais une question systématique, posée à chaque patiente accueillie à l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis. En cas de réponse positive, le personnel oriente sans délai la patiente vers la Maison des femmes Restart rattachée à l’hôpital, où une prise en charge spécifique débute. « On essaye de les accompagner vers la sortie de l’emprise en les aidant à comprendre ce qu’elles vivent », détaille Mathilde Gaillard, la chargée de communication de la structure.

Chaque semaine, des groupes de paroles encadrés par une psychologue sont proposés par la structure : « Entendre d’autres récits aide à dénormaliser certaines situations et à se dire : “ce que j’ai vécu, ce n’est pas acceptable” », souligne encore la chargée de communication de la structure. La parole se libère aussi en entretiens individuels. Rosalie, infirmière à la Maison des femmes depuis neuf ans, est souvent la première à recueillir ces confidences. À partir du récit livré, elle évalue les besoins, établit les urgences, et oriente vers les professionnels adéquats. Mais elle le rappelle : « Quand on est dans une emprise pendant plusieurs années, ce n’est pas en un entretien qu’on en sort. Une seule discussion peut prendre des mois à faire son chemin. Certaines femmes nous rappellent un an après. On sait qu’on plante des graines, et qu’en une simple discussion on a commencé à fissurer le cercle de l’emprise et de la violence. »

Une fois le cercle de l’emprise brisé, le travail est à la reconstruction pour ces femmes qui affrontent souvent, seules, l’incompréhension de la société, la lenteur de la justice et leur détresse émotionnelle. Encore aujourd’hui, au domicile de Morgane et son fils, Yassine revient tambouriner environ deux fois par an et la harcèle avec des appels : « Je n’ai plus peur. Je me suis reconstruite grâce aux livres et à mes conférences. Témoigner m’a permis de reprendre le contrôle de mon histoire. Mon livre a aidé d’autres femmes et c’est ma plus grande récompense. N’ayons pas honte d’être victimes ! » conclut la survivante.

Léna-Marie Laquembé et Carole-Anne Try