Les 10 et 11 janvier 2015, des marches républicaines se déroulaient dans toute la France en hommage aux victimes des attentats de Charlie Hebdo, survenus quelques jours plus tôt. Ces événements, ainsi que l’assassinat de Samuel Paty en 2020, ont durablement bousculé l’enseignement de la laïcité et la liberté d’expression.

Il y a dix ans, douze journalistes étaient tués devant la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo, pour avoir diffusé des caricatures de Mahomet. Un souvenir collectif qui ravive aussi celui de Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie assassiné en octobre 2020, pour avoir montré ces mêmes caricatures à ses élèves. Depuis, les enseignants ont été contraints de repenser leur manière d’aborder la laïcité et la liberté d’expression en classe.

« J’ai introduit la question de la liberté de la presse dans mon chapitre sur la démocratie. J’évoque désormais l’importance du rôle du journalisme et des caricatures », explique Fabrice Collot, enseignant de philosophie au lycée Marc Chagall, à Reims (Marne). Frédéric Darnaud, enseignant au lycée Camille Vernet de Valence (Drôme), a lui aussi augmenté la récurrence de ces sujets dans ses cours d’histoire-géographie. « Je montre davantage de caricatures. Peut-être par défi, mais je ne cherche pas à choquer forcément. C’est surtout pour expliquer qu’elles sont indispensables à la bonne marche de la société ».

D’autres enseignants restent sur leur ligne habituelle, considérant que ces questions sont suffisamment traitées. « Je continue de suivre le programme, je ne traite pas davantage ni différemment de la liberté d’expression. Pas plus tard qu’hier, je l’ai abordé dans mon cours », affirme Michel Vignard, professeur de philosophie, au lycée Jean Rostand à Villepinte (Seine-Saint-Denis).

Tous les enseignants interrogés conviennent de l’importance de l’école dans la protection de la liberté d’expression. « La mort de Samuel Paty a montré que les enseignants avaient un rôle essentiel dans l’accompagnement des futurs citoyens dans la société », souligne Frédéric Darnaud. L’enseignant d’histoire-géographie, juge que les réseaux sociaux ont tendance à avoir un rôle néfaste quant à la perception de la laïcité par les lycéens. « Certains jeunes peuvent lire de fausses informations en ligne et cela peut créer des confusions. Il est donc indispensable de dire, redire, sensibiliser et expliquer », explique-t-il.

Plus de la moitié des enseignants s’est déjà autocensurée

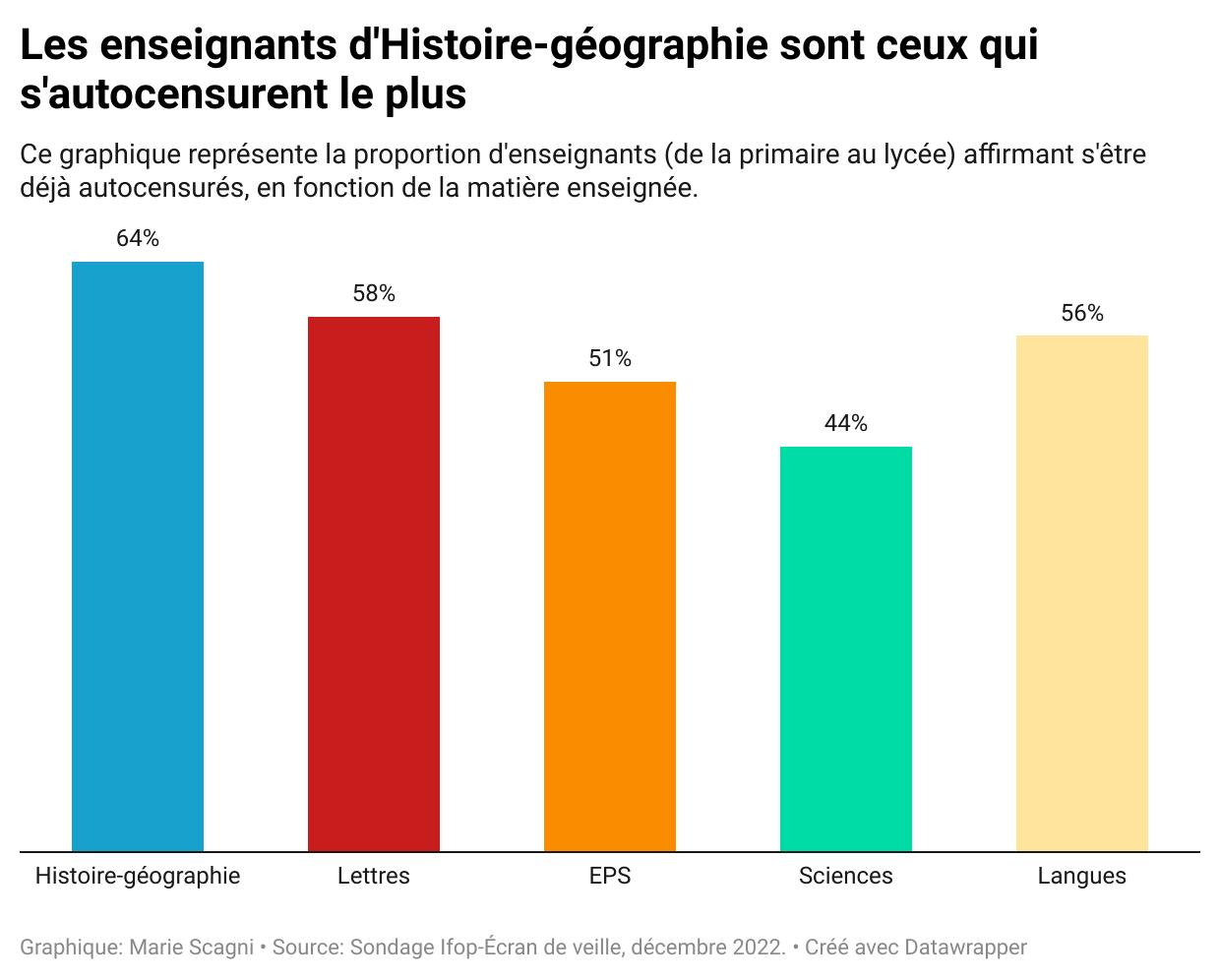

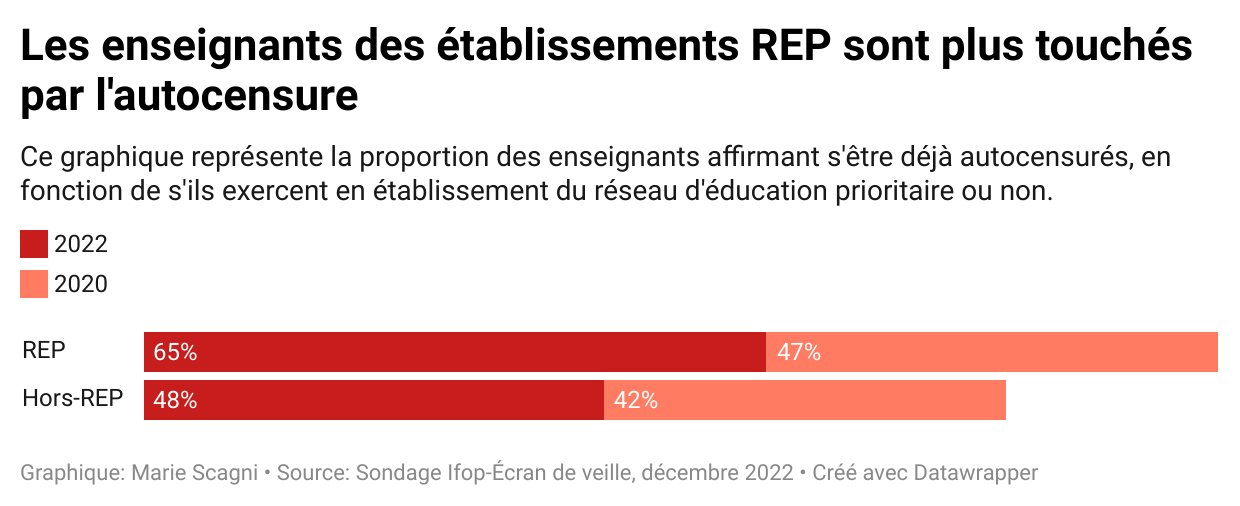

L’assassinat de Samuel Paty en 2020 a eu pour conséquence d’augmenter l’appréhension des enseignants à aborder des sujets liés à la laïcité et à la religion. Selon un sondage Ifop pour la revue « Écran de veille », paru en décembre 2022, 52 % d’entre eux se sont déjà censurés pour éviter des incidents sur les questions de religion. C’est plus qu’en 2020, où ce chiffre était de 43 %. Le phénomène d’autocensure serait particulièrement marqué chez les enseignants d’histoire-géographie (64 %) et les jeunes professeurs (60 % chez les moins de 30 ans).

L’autocensure est aussi beaucoup plus importante chez les enseignants d’établissements faisant partie du réseau d’éducation prioritaire. Et cette tendance est en hausse ces dernières années.

L’assassinat de l’enseignant Dominique Bernard, le 13 octobre 2023, n’a probablement pas inversé cette tendance. Pourtant, de nombreux enseignants continuent de donner cours sans craintes, y compris en REP. « Le fait religieux n’est pas un tabou dans mes cours, je l’aborde régulièrement. J’ai déjà montré des caricatures en classe, notamment après les attentats. Je voulais les désacraliser et montrer qu’elles n’étaient pas si horribles que ce que certains imaginaient », témoigne Marie Chapuis, professeure d’histoire-géographie au lycée Jean Rostand, classé REP, à Villepinte (Seine-Saint-Denis). « J’explique délicatement ces sujets pour ne pas heurter la sensibilité des élèves, mais je ne m’autocensure pas », ajoute-t-elle.

L’enseignante insiste toutefois sur l’importance de définir clairement ce que sont la liberté d’expression et la laïcité, deux sujets souvent incompris des élèves. « Certains ont parfois l’impression que la laïcité est la censure de tout sentiment religieux. Quand ils comprennent que ce n’est pas le cas, c’est un soulagement pour eux », affirme-t-elle. Selon la jeune titulaire, s’il y a une crainte, elle se situe davantage à l’égard des familles des élèves : « J’ai pris conscience de l’importance qu’il n’y ait aucun malentendu sur ces questions, car les élèves peuvent répéter des propos erronés à leurs parents. »

Des incidents témoignent, en effet, de cette problématique familiale. Le 9 décembre 2024, un enseignant du lycée Jean-Victor Poncelet de Saint-Avold (Moselle) a été menacé par le père d’un élève après une sanction disciplinaire attribuée à son fils. « Je vais le choper et lui casser la tête. Avec des profs comme ça, il ne faut pas s’étonner qu’il y ait des Samuel Paty », aurait affirmé le parent du lycéen. Deux ans plus tôt, le 4 octobre 2022, un professeur d’un lycée de Thann (Haut-Rhin) avait aussi reçu des menaces de mort de la part de l’oncle d’une de ses élèves, après avoir abordé en classe la liberté d’expression et les caricatures de Charlie Hebdo.

Une formation du ministère à destination des enseignants

Face à ce phénomène, le ministère de l’Éducation nationale avait annoncé, en juin 2021, la mise en place d’une formation obligatoire à la laïcité pour les enseignants et autres personnels des établissements scolaires. Un module consistant à donner une ligne directrice sur le respect de la laïcité à l’école, à travers des mises en situation.

Mais selon une enquête du syndicat SE-Unsa parue en juin 2024, sur 5 000 répondants, la moitié des personnels de l’Éducation nationale n’aurait reçu aucune formation. Les jeunes titulaires sont ceux qui en ont le plus bénéficié, puisque depuis 2022, un module sur cette question a été ajouté à leur cours pour devenir enseignant.

Par ailleurs, même pour ceux ayant suivi la dite formation, cela est jugé insuffisant. « C’est une bonne initiative, mais cela n’apporte pas vraiment les réponses nécessaires pour gérer des cas du quotidien. Comment faire lorsqu’une jeune fille ne veut pas se mettre en maillot de bain pour un cours de natation ? C’est délicat… », regrette Christian* qui donne des cours d’Éducation physique et sportive dans un collège de Seine-et-Marne.

Marie Scagni

*Le prénom a été modifié à la demande de l’interlocuteur.

Article rédigé le 10 janvier 2025.