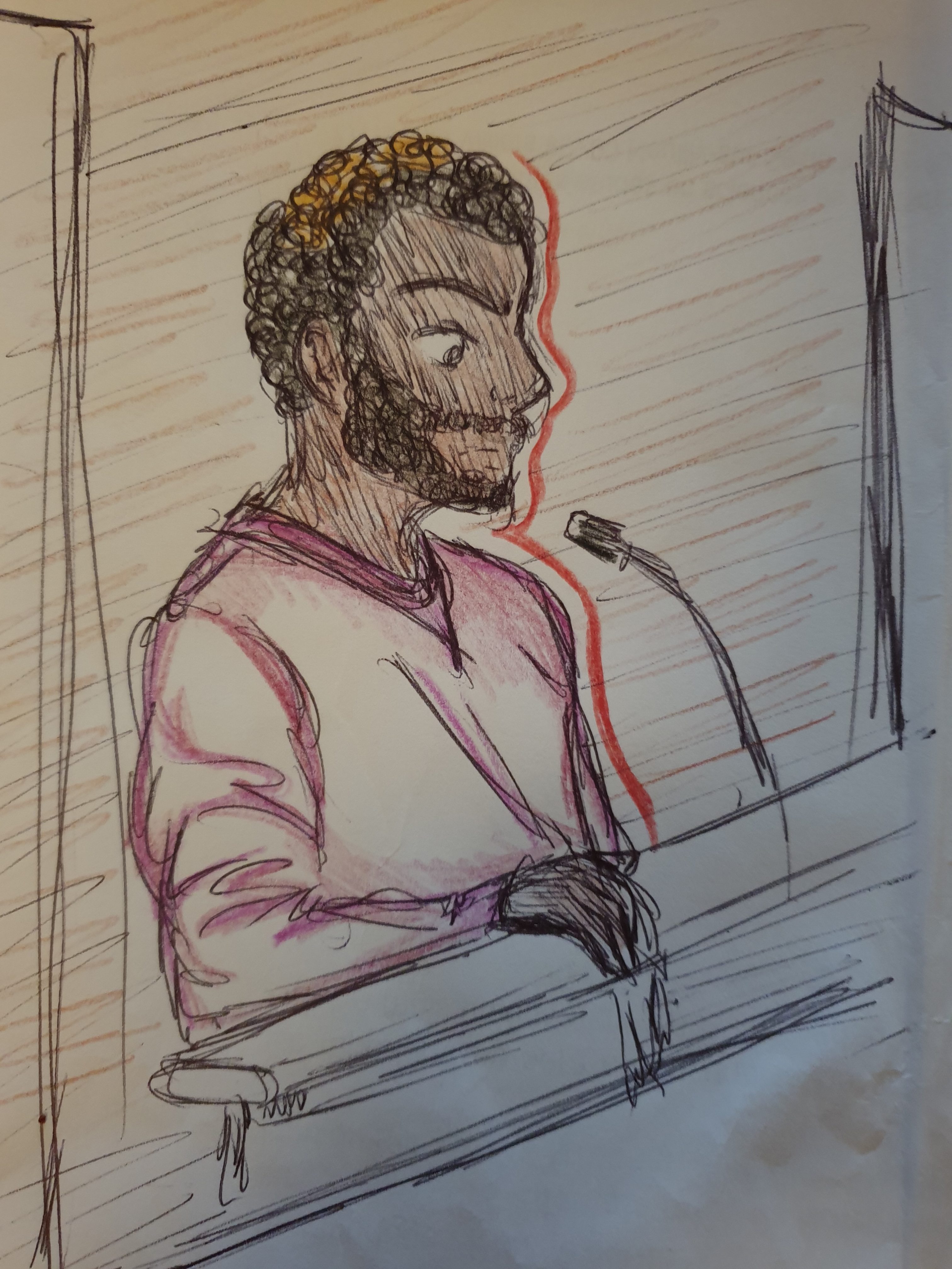

Argument central de l’administration Trump : l’absence de vote à la Chambre des représentants permettant de déclencher le processus de l’enquête.

En refusant de coopérer, Donald Trump a choisi la guerre ouverte avec le Congrès. Pat Cipollone, avocat de la présidence, a envoyé dans la nuit de mardi à mercredi une lettre à Nancy Pelosi, la cheffe des démocrates au Congrès. « Pour faire simple, vous essayez d’annuler les résultats de l’élection de 2016 et de priver les Américains du président qu’ils ont librement choisi », écrit-il. « Dans ces circonstances, le président Trump et son administration ne peuvent participer à votre enquête partisane et anticonstitutionnelle ».

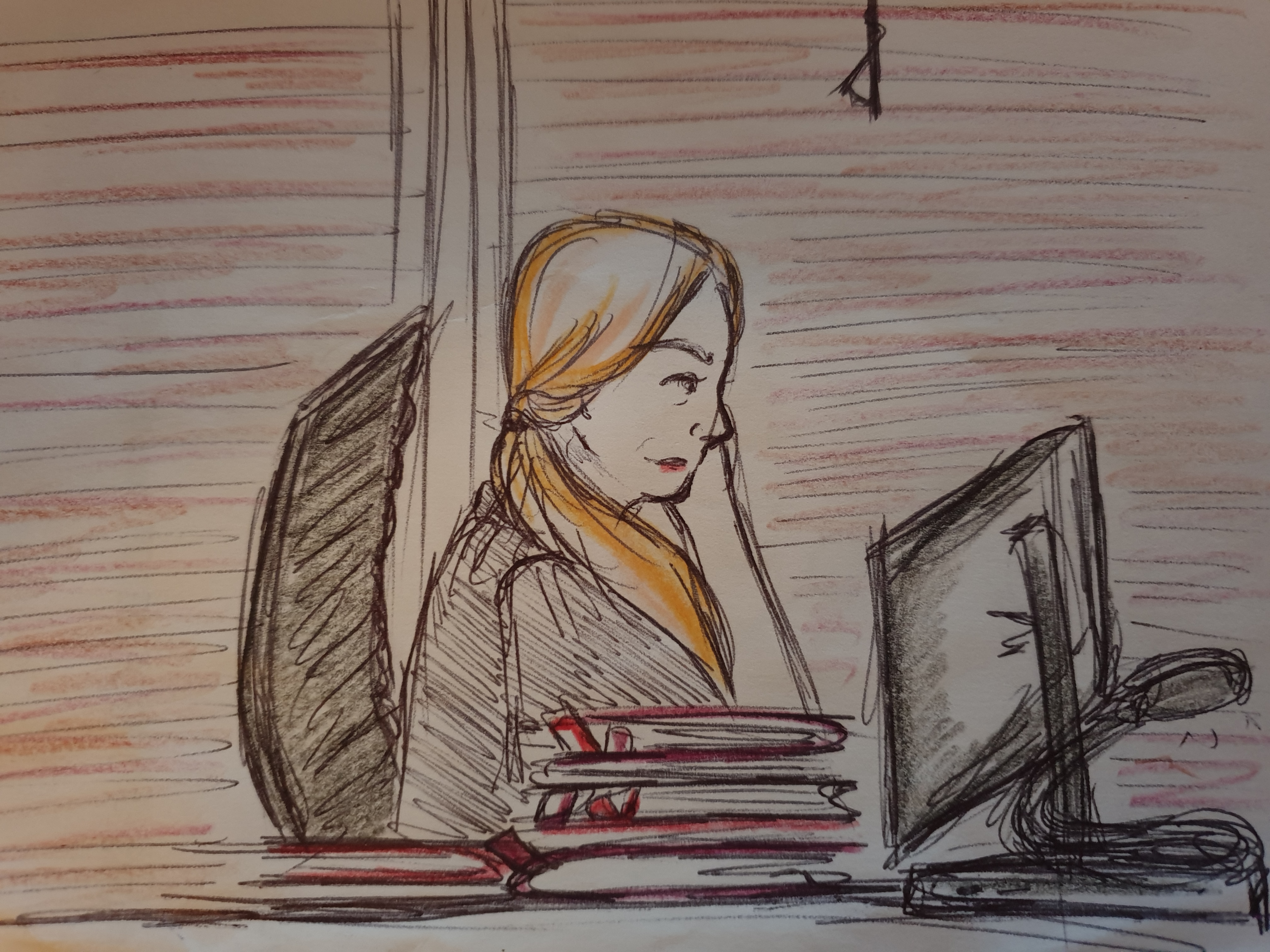

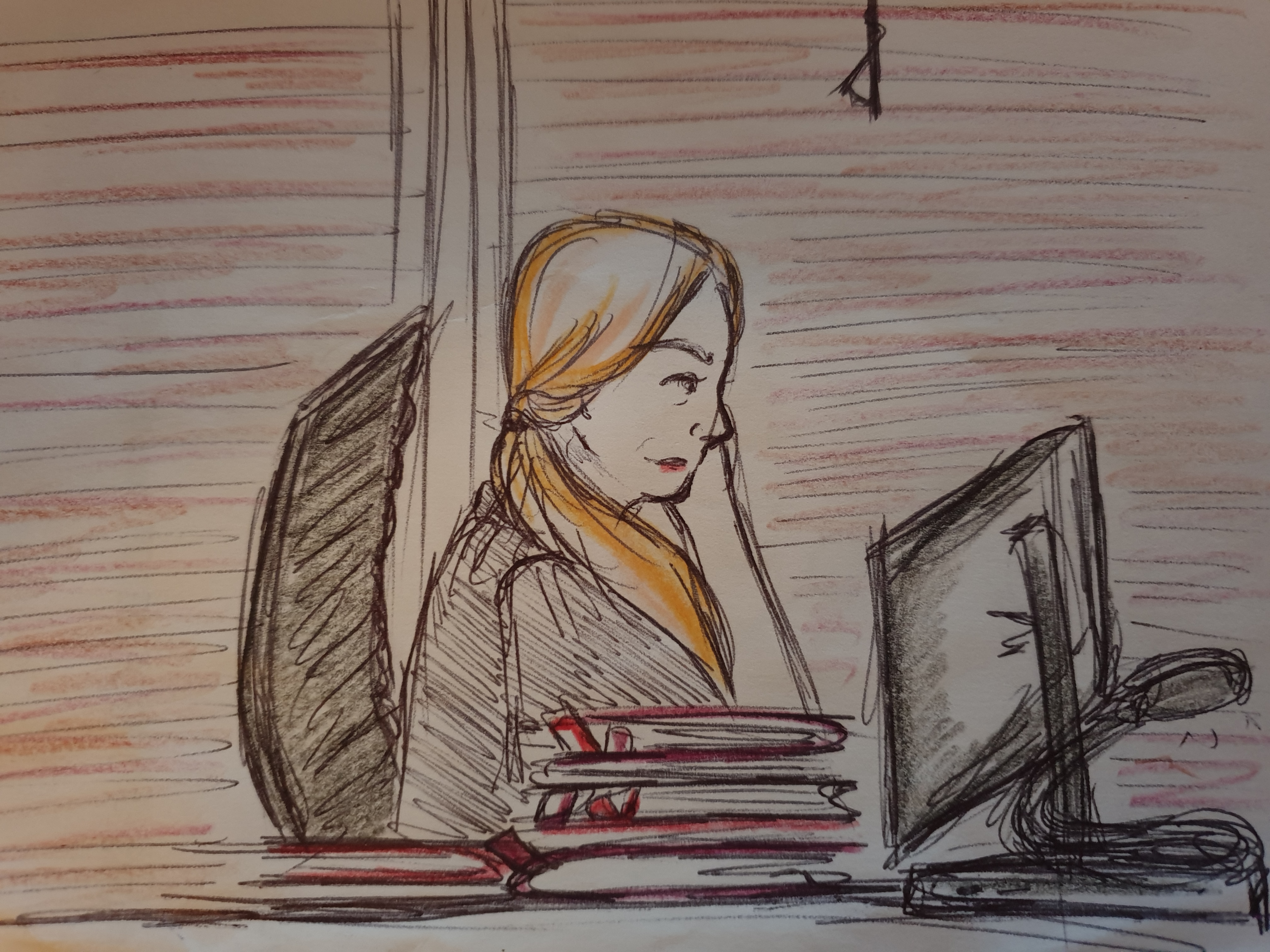

Nancy Pelosi a réagi dans la foulée. Elle dénonce une « autre tentative de cacher les faits sur les efforts éhontés de l’administration Trump de faire pression sur des pouvoirs étrangers afin qu’ils interfèrent dans les élections de 2020 ». Dans un tweet cinglant, elle rappelle au président américain qu’il n’est pas « au-dessus des lois », et qu’il « sera tenu responsable ».

.@realDonaldTrump, you are not above the law. You will be held accountable. #TruthExposed https://t.co/elMCHdLYlK

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) October 9, 2019

« Tribunal bidon »

Pour rappel, les démocrates veulent déterminer dans quelle mesure le président américain a fait pression sur son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky lors d’un échange téléphonique, afin qu’il cherche des informations compromettantes sur son rival Joe Biden. Selon eux, empêcher le Congrès d’avancer dans son enquête pourrait constituer une entrave à la justice, soulignant que cela avait été l’un des trois motifs de destitution retenus à l’encontre du président Richard Nixon en 1974, avant sa démission.

Mardi matin, le président américain avait interdit à l’ambassadeur des Etats-Unis auprès de l’Union européenne de témoigner devant les élus, qualifiant les auditions organisées par l’opposition au Congrès sur l’affaire ukrainienne de « tribunal bidon ». En interdisant ce témoignage, « la Maison Blanche tente encore de freiner et d’entraver l’enquête », se sont indignés les chefs démocrates des commissions chargées des investigations. Ils ont également exigé que l’ambassadeur témoigne le 16 octobre prochain, et présente des documents que le département d’Etat refuse pour le moment de livrer.

CelsaLab avec AFP