Ce dimanche 9 juin 2024, les Français sont appelés à se rendre aux urnes pour les élections européennes. À quelques jours de cette échéance, petit rappel des conditions pour voter à cette élection.

Les élections européennes se tiennent en France ce dimanche 9 juin 2024. Pour ce scrutin, il suffit d’être âgé de 18 ans à la veille du vote, et d’avoir fait son recensement, ce qui inscrit la personne d’office sur les listes électorales. La date limite pour s’inscrire sur les listes électorales était fixée au vendredi 3 mai 2024.

Le vote par procuration

Pour les personnes qui n’ont pas la possibilité de se rendre sur place, elles peuvent toujours faire une demande de procuration, qui est un document qui permet à la personne de son choix de voter à sa place. Depuis 2022, le répertoire électoral est unique, donc il n’est plus nécessaire que la personne soit inscrite dans le même bureau de vote. En revanche, elle doit se rendre dans votre bureau de vote où la personne qui donne sa procuration est inscrite. Il n’y a pas de date limite pour faire la demande, et il n’est pas nécessaire de la justifier.

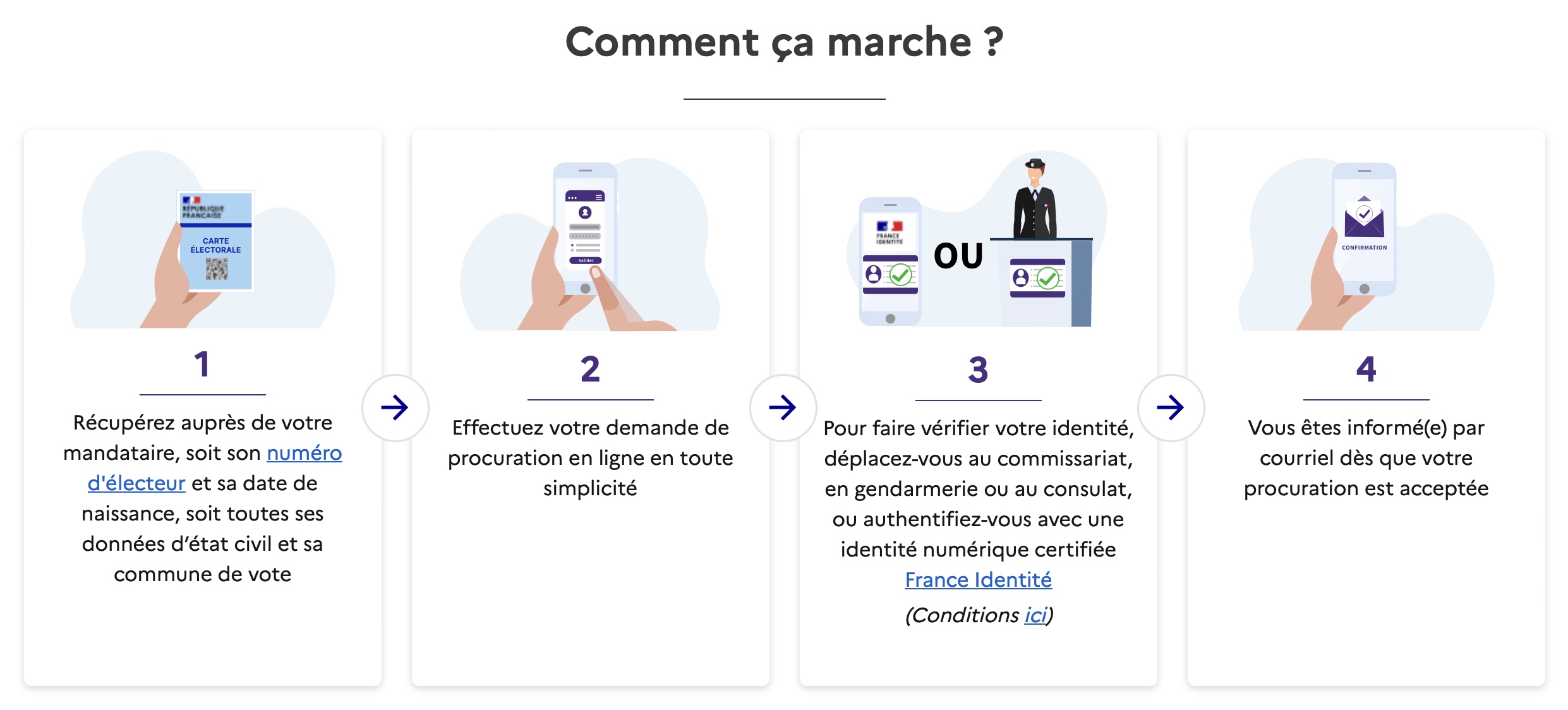

Les démarches se font en ligne, sur le site maprocuration.gouv.fr, en quatre étapes.

Après avoir déposé la demande, il suffit de se rendre dans une gendarmerie ou un commissariat afin de vérifier son identité. Il est possible de ne pas s’y rendre à condition que son identité numérique soit vérifiée. Pour l’obtenir, il faut avoir la nouvelle version de la carte d’identité, avoir l’application France Identité sur son téléphone et avoir certifier son identité dans une des mairies qui propose ce service.

La possibilité d’imprimer ses propres bulletins de vote

Cette année, 38 listes se présentent pour les élections européennes, mais elles ne peuvent pas toutes imprimer et distribuer leurs bulletins de vote. Les électeurs peuvent donc imprimer eux-mêmes leur bulletin. À condition de suivre des règles précises. Ils peuvent être téléchargés directement sur le site internet des partis.

La préfecture du département de la Moselle a annoncé dans un communiqué, publié le 3 juin, que « seules 21 listes candidates ont fourni, en quantité variable, des bulletins de vote à destination des bureaux de vote ». Il précise qu’il est toujours possible de « remettre directement les bulletins de vote aux maires la veille du scrutin ou aux présidents des bureaux de vote le jour du scrutin ».

Le Parti Pirate, par exemple, ne peut pas financer l’impression dans toutes les régions, et propose sur son site internet une carte qui répertorie les départements qui auront ou non des bulletins de vote ce dimanche 9 juin. Également, le parti Lutte ouvrière propose de télécharger le bulletin, et il sera envoyé par la poste aux adhérents.

Pour pouvoir imprimer le bulletin de vote, les règles sont expliquées en détail sur le site du ministère de l’Intérieur. L’impression doit être réalisée « avec un bulletin imprimé au format A4 en paysage (210 X 297 mm), en recto verso, en conformité avec le modèle produit par les candidats, uniquement sur papier blanc d’un grammage compris entre 70g/m2 et 80g/m2 et avec une encre d’une seule couleur », précise la préfecture de Moselle.

Noémie Julien