La procréation médicalement assistée (PMA) post-mortem est interdite en France. Autorisée en Espagne, elle suscite des interrogations éthiques et légales. Des femmes françaises souhaiteraient y avoir recours.

« Non-violation de l’article 8 ». La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) confirme ce 14 septembre que l’interdiction d’export de gamètes prise par la France respecte la Convention européenne des droits de l’homme. Une femme avait demandé l’export vers l’Espagne des gamètes congelés de son mari décédé, afin de réaliser une PMA post-mortem. Le centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme humain (Cecos) leur avait refusé.

Arrêt Baret et Caballero c. France – interdiction d’exporter des gamètes ou des embryons dans un pays qui autorise l’insémination post mortemhttps://t.co/PaqX73Ji30#ECHR #CEDH #ECHRpress pic.twitter.com/rnWRKKFzBb

— ECHR CEDH (@ECHR_CEDH) September 14, 2023

Qu’est-ce que la PMA post-mortem ?

La procréation médicalement assistée (PMA) permet aux couples hétérosexuels stériles d’avoir un enfant, grâce à des pratiques médicales. La méthode la plus connue est la fécondation in vitro (FIV). La PMA a été élargie aux couples de femmes et aux femmes célibataires par la loi de bioéthique du 2 août 2021. On emploie également le terme d’assistance médicale à la procréation (AMP), de manière équivoque.

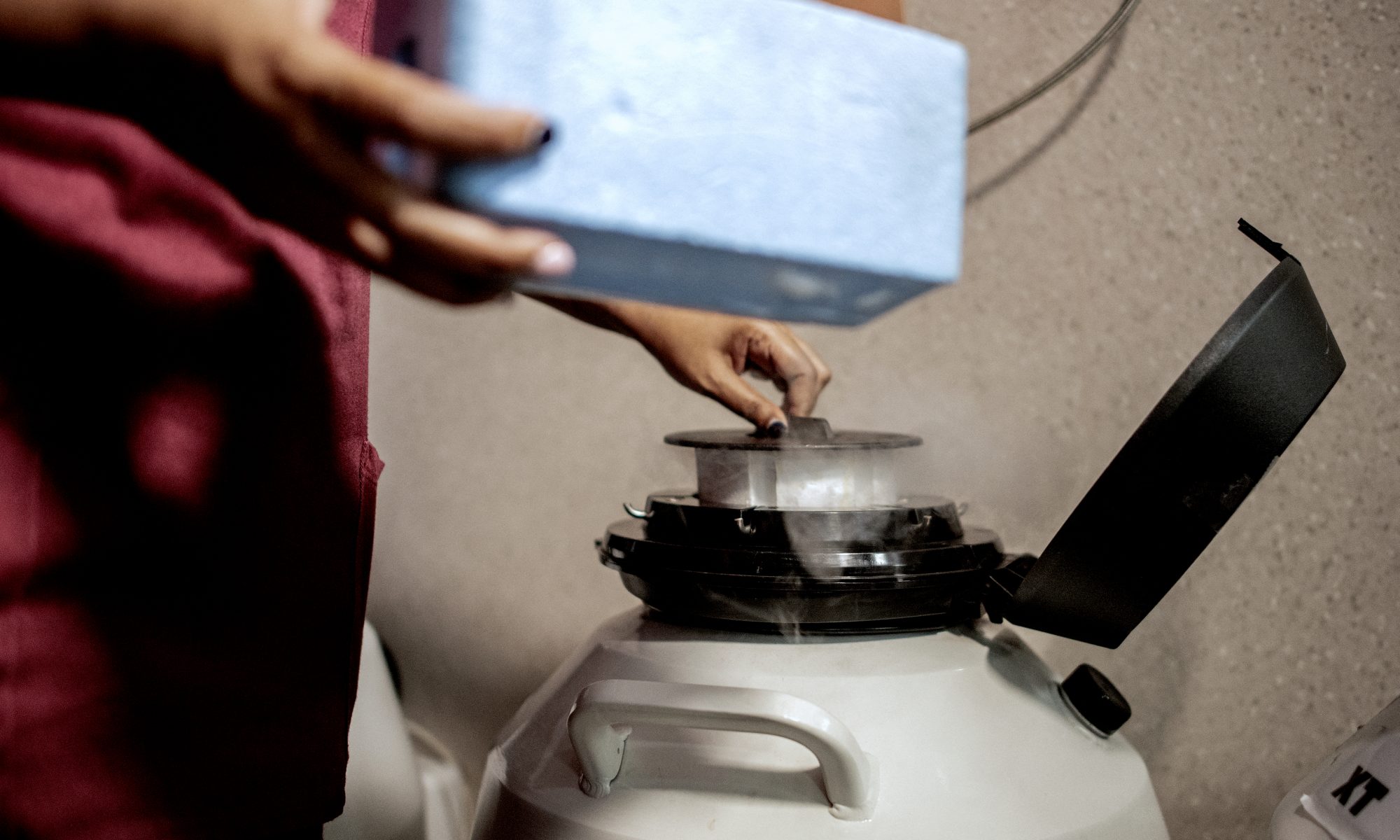

La PMA post-mortem consiste à réaliser une fécondation après la mort du conjoint, à partir de ses gamètes préalablement congelés. Elle est n’est pas autorisée en France.

Pourquoi est-elle interdite en France ?

La PMA post-mortem n’a pas été acceptée à cause de multiples obstacles. D’abord, « on crée délibérément des orphelins », avance Aline Cheynet de Beaupré, professeure de droit privé à l’Université d’Orléans. Car contrairement à la PMA post-mortem, la PMA pour femmes célibataires laisse une place vacante à la filiation. Dans le cas de la PMA post-mortem, le père reste le géniteur décédé. « C’est ça, je pense, qui bloque en France », pointe Marie-Xavière Catto, juriste et spécialiste de droit de la bioéthique.

La PMA post-mortem pose également des problèmes liés aux successions, ou aux assurances vie. Elle suscite aussi des questions sur la volonté du défunt. « Rien ne prouve qu’il n’aurait pas changé d’avis, même après avoir rédigé une directive anticipée », assure Bénédicte Beviere-Boyer, maîtresse de conférences en droit privé et spécialiste en droit de la bioéthique. Aujourd’hui, même si le souhait d’utilisation post-mortem est clairement exprimé, il est refusé. Cette précaution est « légitime », assume Bénédicte Beviere-Boyer.

Selon Aline Cheynet de Beaupré, il y aurait toujours un risque de « tromper la volonté du défunt », même avec une directive anticipée. « On n’est pas à l’abri que la veuve utilise les gamètes de son mari décédé pour concevoir un enfant, et l’élever avec le voisin ! », insiste-t-elle.

Pourquoi certains réclament son autorisation ?

Dans le cas d’un couple hétérosexuel qui essayait d’avoir un enfant, le décès du mari entraîne la fin de la PMA. « Ce serait bien de pouvoir continuer », demande Virginie Rio, fondatrice de Collectif Bamp, une association de patients de l’AMP et de personnes infertiles. « Les femmes veuves vivent un double drame. Elles perdent leur conjoint, et en même temps leur projet parental », confie-t-elle.

« On peut se poser la question d’une inégalité face aux femmes seules qui ont accès à la PMA », explique Bénédicte Beviere-Boyer. Virginie Rio parle « d’incohérence de la loi ». « Une femme veuve ne peut pas avoir d’enfant avec le sperme de son mari décédé, mais elle peut avec le sperme d’un inconnu. C’est tout bonnement illogique », regrette-t-elle.

Autoriser l’export de gamètes n’est pour la fondatrice de Collectif Bamp pas la solution. « On possède des centres d’AMP en France. Que les gens soient obligés d’aller à l’étranger, ce n’est pas normal ! Surtout que certains n’ont pas les moyens », déplore-t-elle.

La PMA post-mortem pourrait-elle voir le jour en France ?

Actuellement, le code de la santé publique prévoit que les gamètes congelés d’une personne décédée soient détruits, sauf en cas de déclaration d’autoconservation des gamètes. Mais leur usage post-mortem dans le but de féconder la compagne veuve reste proscrit. « Il n’y a pas d’alternative », explicite Marie-Xavière Catto.

« Il faut trouver de nouveaux outils juridiques », affirme Bénédicte Beviere-Boyer. Cependant, les directives anticipées « ne permettent pas de déroger à la loi », rappelle Marie-Xavière Catto. « Ce qu’il faudrait, ce serait ouvrir la PMA post-mortem », pointe-t-elle. « Dans les propositions qui ont été portées, on associait toujours l’utilisation post-mortem des gamètes avec la filiation. Si les gamètes du père décédé étaient utilisées sans qu’on lui attribue la filiation de l’embryon, cela lèverait un frein », souligne la juriste. La loi bioéthique pourrait être révisée dans les années à venir. « Immanquablement, on reviendra sur la PMA post-mortem », conclue Aline Cheynet de Beaupré.

Léo Guérin