Entre intégration et difficultés, les Ukrainiens en quête de stabilité en France

Trois après le début de la guerre en Ukraine, la situation des réfugiés ukrainiens en France demeure préoccupante. Le nombre de personnes ayant fui le conflit n’a pas diminué. La recherche d’un emploi et d’un logement stable, ainsi que d’obtention d’un titre de séjour durable sont des questions qui continuent d’inquiéter la communauté.

« C’était un moment de soulagement, mais aussi d’incertitude. Nous avions fui la guerre, mais l’avenir reste flou.» Nadiya Mikhaïlenko, la quarantaine, est arrivée en France en mai 2022 avec son mari et ses trois enfants. Hébergée d’abord par une famille française dans la commune de La Mole (Var), le couple a pu obtenir un logement social temporaire en janvier 2023 au Mesnil-le-Roi (Yvelines). Cependant, le bail est arrivé à expiration et Nadiya se retrouve maintenant dans l’angoisse de la recherche d’un nouveau logement durable. « Les associations ne nous ont pas encore proposé d’alternatives. Nous avons fait des demandes auprès des mairies, mais rien ne se concrétise », explique-t-elle, le regard inquiet, les yeux gris baissés.

Depuis le début de la guerre, les autorités françaises ont mis en place une stratégie d’accueil pour les personnes déplacées d’Ukraine. Un centre d’hébergement à Paris géré par France Terre d’Asile sert de hub principal en Île-de-France. Ce dispositif vise à rediriger les réfugiés vers des solutions d’hébergement adaptées.

La réalité est que de nombreux réfugiés ukrainiens reçoivent des offres de logement social en province. Souvent dans des petits villages où l’accès à l’emploi et aux services de base est limité. « Nous avons reçu une offre pour déménager dans un département de l’Oise, mais il s’agissait d’un logement situé dans un petit village, ce qui rendrait difficile la recherche d’un emploi sur place », témoigne Nadiya. Comptable en Ukraine, elle travaille comme aide-ménagère en France pour subvenir aux besoins de sa famille.

« En Île-de-France, il ne reste 540 places d’hébergement d’urgence pour les Ukrainiens », déclare Louiza Daci, directrice nationale Asile et Intégration chez Groupe SOS Solidarités. Selon elle, pour obtenir un hébergement à long terme à Paris ou en banlieue parisienne, les réfugiés doivent impérativement trouver un emploi en CDI, avoir des liens familiaux ou suivre un traitement dans des hôpitaux franciliens. Dans le cas contraire, les associations orientent les Ukrainiens vers des logements en régions. « S’ils reçoivent deux propositions de logement et choisissent de ne pas déménager, ces personnes risquent d’être exclues du dispositif d’hébergement et ne bénéficieront plus de l’accompagnement des associations », prévient-elle.

Les Ukrainiens sont ainsi intégrés soit dans des hébergements temporaires, soit dans des logements sous intermédiation locative (IML), où les associations jouent un rôle d’intermédiaire entre le bailleur et les locataires. Ensuite, les familles peuvent signer le bail à leur nom une fois qu’elles sont autonomes et ont les ressources nécessaires. La plupart de ces logements proviennent du parc social ou de collectivités locales.

Actions Logement : un toit pour l’espoir

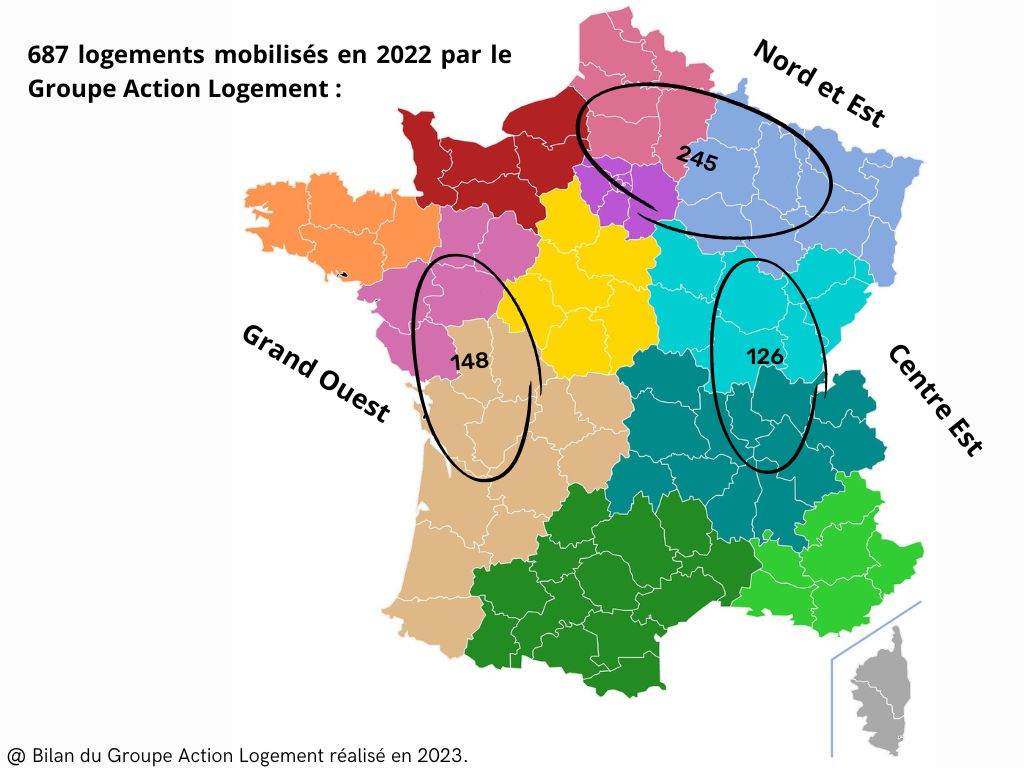

Plus de 9 000 personnes. Tel est le nombre de réfugiés ukrainiens hébergés par les filiales d’Action Logement depuis le début de la guerre en Ukraine. « Pour soutenir cette initiative, un budget de 2 millions d’euros a été mobilisé afin d’aider les familles à s’installer dans leurs nouveaux logements », d’après Sophie Benard, responsable presse. Ce dispositif d’accueil a soutenu près de 1 500 ménages, dont 94 % grâce à des associations. Cela représente 1,30 % des déplacés ukrainiens en France.

Les F3 et F4 constituent 68 % des habitations mises à disposition des personnes déplacées. Pour gérer ces logements, le Groupe a également mis en place des dispositifs en collaboration avec des associations, qui font figure d’intermédiaires entre le bailleur social et les locataires.

Cela a eu pour effet de faciliter la mise en relation entre ces derniers, tout en assurant l’accompagnement dans la gestion locative.« Début janvier 2023, 8 500 logements étaient occupés par plus de 27 000 personnes, incluant 4 250 issus du parc social et 4 280 du parc privé », explique Sophie Benard. Ainsi, cette initiative témoigne d’une réelle solidarité qui permet aux réfugiés ukrainiens d’avoir une chance de reconstruire leur avenir.