En prenant le pouvoir par la force, l’homme fort de la junte malienne profite des égarements de la diplomatie française, ayant adoubé le fils d’Idriss Déby au Tchad un mois plus tôt. Une situation dont pourraient également profiter d’autres puissances étrangères, comme la Russie.

« Je condamne avec la plus grande fermeté ce coup de force qui s’est déroulé hier au Mali », affirmait Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français devant l’Assemblée Nationale le 25 mai, au lendemain du putsch militaire qui a secoué le pays. En tournée en Afrique la semaine dernière, le président de la République s’est dit prêt à « prendre des sanctions ciblées sur les protagonistes ».

Cet énième coup de force – le deuxième en moins d’un an – vient mettre à mal la légitimité du processus de transition démocratique, engagé suite au coup d’Etat ayant contraint Ibrahim Boubacar Keita (dit « IBK ») à la démission, le 18 août 2020. Dans un communiqué, la diplomatie française dit partager « la priorité absolue accordée par la CEDEAO [Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest] à l’organisation de l’élection présidentielle au 27 février 2022 ».

.@JY_LeDrian "condamne avec la plus grande fermeté" le putsch qui s'est déroulé au #Mali. "Le caractère civil de la transition est une condition sine qua non de sa crédibilité", assure-t-il, exigeant la libération du président et du Premier ministre.#DirectAN #QAG pic.twitter.com/VELdItglLU

— LCP (@LCP) May 25, 2021

Deux poids, deux mesures

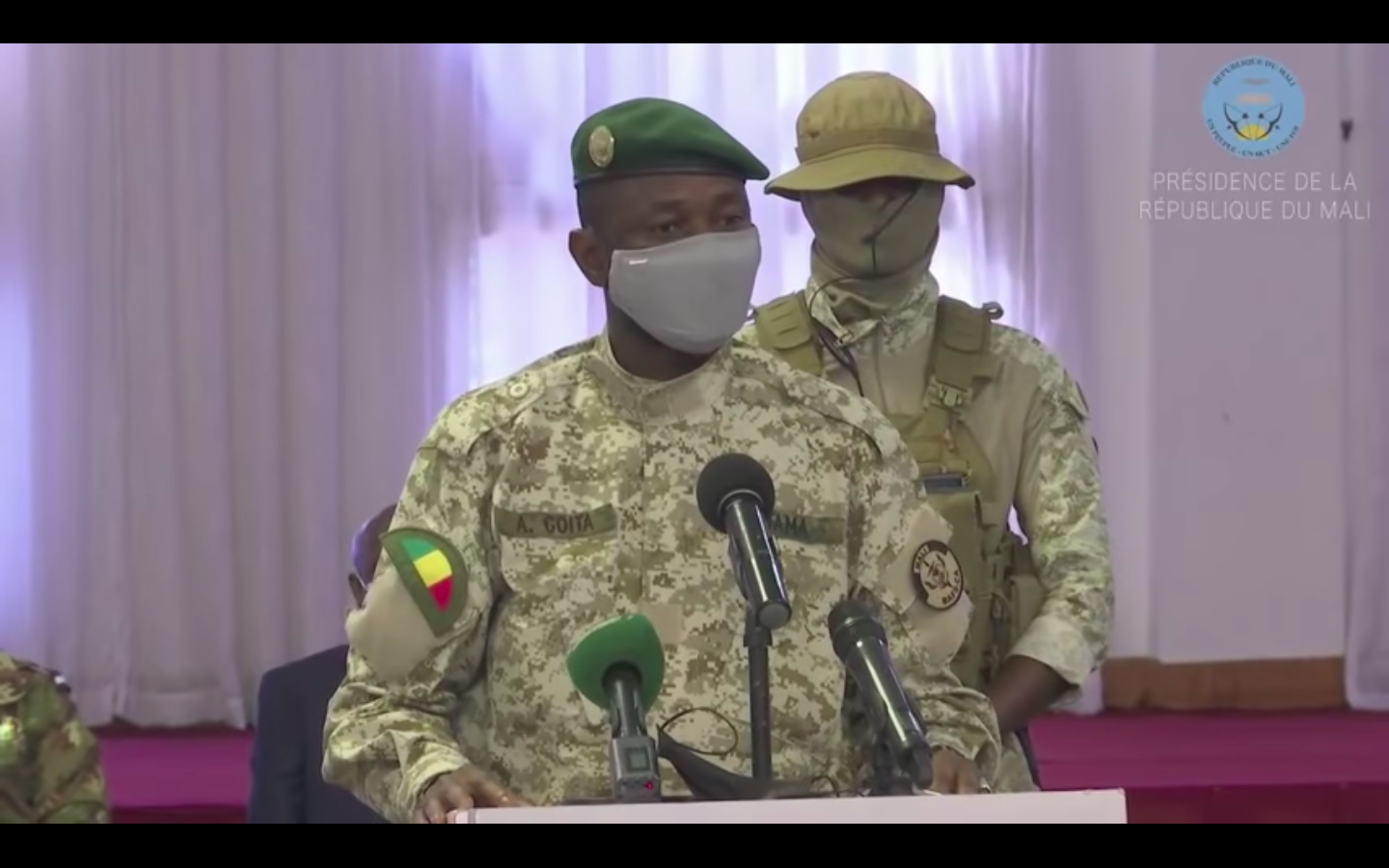

Suite à un remaniement ministériel qui exclut deux de ses collaborateurs, le général Assimi Goïta – déjà responsable du coup d’Etat ayant fait tomber « IBK » – ordonne l’arrestation du président du gouvernement de transition Bah N’Daw et de son Premier ministre Moctar Ouane, le 24 mai. Les deux hommes seront relâchés deux jours plus tard, après avoir annoncé leur démission. Le 28 mai, Assimi Goïta prend officiellement la tête du gouvernement, confortant son statut d’homme fort du pays.

« La France est très embêtée par cette affaire. Elle ne cautionne pas cette situation, affirme Benjamin Roger, journaliste à Jeune Afrique et spécialiste de la région du Sahel. L’entourage du président de la République répétait dernièrement que le processus de transition avançait bien au Mali, tant sur le plan politique que militaire. Au final, ils se retrouvent avec un nouveau putsh, et Assimi Goïta au pouvoir, dont ils se méfiaient déjà. »

Une attitude diamétralement opposée à celle affichée lors du passage de flambeau au Tchad. Après la mort du président Idriss Déby en avril 2021 – dans des circonstances encore troubles -, son fils Mahamat Idriss Déby prend la tête du conseil militaire de transition, avec l’accord tacite de la France. « On est dans un cas typique de realpolitik, estime Benjamin Roger. Quitte à renier quelques principes, la France a considéré qu’elle avait intérêt à soutenir les Tchadiens dans la configuration actuelle ».

E. #Macron en compagnie de #Mahamat Idriss #Deby le nouvel homme fort du #Tchad à l’occasion des funérailles d’Idriss Deby #Itno ce vendredi à #N’Djamena. pic.twitter.com/3ZFOvkNJ12

— Djilali Belaid (@dbelaid) April 23, 2021

Le Tchad reste en effet une pièce maîtresse de la guerre contre les mouvements djihadistes dans la région. Le soutien de son armée a été crucial dans le succès de l’opération militaire qui a défait la rébellion menée par milices islamistes dans l’Azawad, au nord du Mali, en 2013. Pour Thomas Dietrich, ancien haut fonctionnaire et spécialiste des relations entre la France et les États Africains, la démarche française au Tchad n’a pas laissé de place au doute. « Nous aurions pu soutenir le président de l’Assemblée nationale tchadienne tel que c’était prévu par la constitution, mais nous avons préféré nous ranger derrière le fils de Déby. »

« Syndrome de Fachoda »

L’énième coup de force d’Assimi Goïta renvoie donc la France à ses contradictions, accentuées par le court laps de temps qui sépare la mort d’Idriss Déby et le coup d’Etat au Mali. Pour faire pression sur la junte, Emmanuel Macron a d’ailleurs menacé de retirer les troupes françaises de la région si Bamako « va dans le sens » de « l’islamisme radical ». Pour Wassim Nasr, journaliste spécialisé dans les mouvements djihadistes au Maghreb et au Sahel, ces déclarations sont à relier à « l’éventuelle étendue des concessions que pourrait faire Bamako au JNIM [Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, une organisation terroriste au Mali] ».

Pour Thomas Dietrich, le poing sur la table du président de la République symbolise « une diplomatie du mégaphone vouée à l’echec ». Même son de cloche pour Benjamin Roger, qui estime que l’opération Barkhane était déjà en phase d’évaluation par l’exécutif. « La France ne retirera jamais toutes ses troupes de la région, mais une réduction d’effectifs était effectivement dans les clous depuis quelques années déjà », affirme-t-il.

Ce genre d’ultimatum n’est pas sans risque : bousculant les acteurs locaux, la diplomatie française peut les pousser dans les bras des puissances étrangères lorgnant sur la région. Déjà présente en Centrafrique voisine pour combattre la rébellion qui menace le président Faustin-Archange Touadéra, la Russie est réputée proche de Sadio Camara, l’un des deux militaires écartés dans le dernier remaniement ministériel au Mali. Une manifestation avait d’ailleurs lieu le 27 mai à Bamako devant l’ambassade de la Russie, afin de soutenir les putchistes et réclamer que Moscou supplante Paris au Mali.

Un constat à nuancer pour Thomas Dietrich. « La France est dans un syndrome de Fachoda, sauf que cette fois-ci on ne lutte plus contre les Anglais, mais contre les Russes, analyse-t-il. Il n’y a pas de plan russe pour remplacer la France au Sahel, mais on attribue aux russes les propres défaillances de notre diplomatie. » De plus en plus actives dans la région – militairement ou simplement économiquement – la Russie, la Chine et la Turquie sont en embuscade de Paris afin de faire valoir leurs intérêts. Reste à savoir si la diplomatie française saura s’adapter à cette nouvelle donne géopolitique.

Mehdi Laghrari