Un addict n’est pas toujours condamné à de la prison ferme, il peut aussi être contraint par la justice à se soigner. Si cette peine est souvent prononcée, son efficacité reste encore à prouver, en partie parce qu’il est difficile de forcer une personne à suivre des soins si elle n’a pas au fond le désir de changer.

« Ma consommation de cannabis, c’est tout un engrenage. Dès qu’on met le doigt dedans… Ça m’a toujours porté préjudice, posé problème », s’apitoie Ayoub W. depuis le box des prévenus. Au tribunal judiciaire de Nanterre, les comparutions immédiates s’enchainent ce lundi après-midi. Parmi elles, des affaires liées aux stupéfiants, la forme d’addiction la plus rencontrée en justice. Arrêté quelques jours plus tôt après avoir fui un contrôle de police alors qu’il possédait 172 grammes de cannabis et 400€ sur lui, Ayoub W. justifie que le magot dans sa sacoche était dédié à son usage personnel.

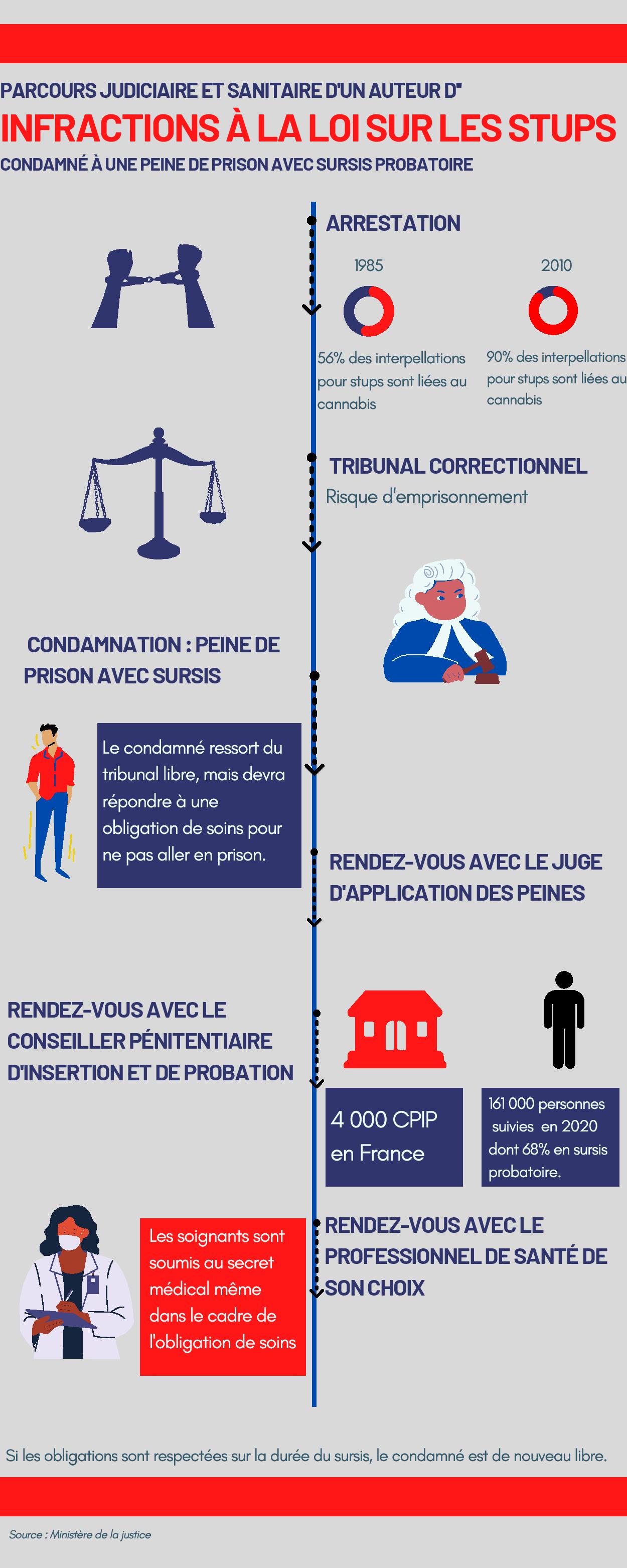

Si le tribunal le croit, cela lui permettrait d’éviter la peine de prison ferme et d’obtenir à la place un sursis avec obligation de soins. Ce dispositif autorise en effet le condamné à se tenir loin des barreaux, à condition de respecter un suivi médical et de rendre compte de ses efforts vers la guérison à la justice.

Son avocate, qui croit « fermement aux peines de sursis renforcé » prend sa défense : « Il est un très grand consommateur, ses infractions sont toujours liées au cannabis ». L’homme frêle de 30 ans serait parvenu à « arrêter temporairement les stupéfiants, mais a replongé à la suite de problèmes personnels ».

A lire aussi : le sursis probatoire, une nouveauté

Ayant écouté ces explications, la présidente du tribunal Nabila Mani-Saada tique : « En 2012, le prévenu a déjà effectué une peine de sursis assortie d’une obligation de soins, et le voilà de nouveau devant le tribunal ». La procureure de la République Anne-Marie Marnet voit les choses de la même manière : « Le prévenu est en état de récidive légale. Avec un casier judiciaire portant six mentions, dont quatre liées au cannabis, et des sursis probatoires qui n’ont pas fonctionné, il n’y a pas d’autre possibilité que de le maintenir en détention ». Elle requiert en ce sens douze mois de prison ferme, ce à quoi la juridiction fera droit.

Soigner plutôt que punir

Le prochain accusé, Damien N., suit un traitement de substitution à la méthadone et est parvenu à décrocher de l’héroïne. Lorsqu’il a été arrêté à Antony le 29 avril, il était en train de livrer du cannabis au volant de la Clio II prêtée par « la tête du trafic ». L’homme a déjà été condamné à cinq ans de prison en 2016 pour sa participation à un « go fast », peine lors de laquelle il a contracté une dette envers un codétenu en prison. Touché de plein fouet par la crise économique liée au confinement, il a replongé dans le trafic pour éponger son dû. « Ma copine et moi, on s’est retrouvé à la rue. On a repéré une maison à la campagne, on a parlé de fonder une famille, vivre loin de tout ça. J’avais emprunté 3 500 euros à mon codétenu dont j’avais besoin après ma « sortie sèche » (sans aide ni accompagnement NDLR). Il nous a menacés si je ne les lui rendais pas ».

Le tribunal, qui souhaite l’encourager à « tourner la page définitivement » le condamne à douze mois d’emprisonnement avec possibilité d’aménager sa peine. Il ressort libre. Le prévenu a respecté son obligation de soins par le passé et montré des efforts, il obtient une peine plus légère que celle d’Ayoub W. qui lui n’a pas réussi à se soigner.

Chaque année, ce sont environ 35 000 personnes qui comparaissent pour ces mêmes faits de trafic ou consommation de substances. 12 000 d’entre elles aboutissent à de la prison avec sursis assortie à une obligation de soins. Concrètement, la personne suit des soins afin d’« aller mieux » et ne plus reproduire de comportements illégaux influencés par sa consommation.

Le texte de loi, l’article 132-45 du Code Pénal, prévoit exactement que la personne condamnée doit « se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. » Elle peut concerner tout type d’addiction : au tabac, aux écrans, sexuelle, aux jeux de hasard, à l’alcool… mais est le plus souvent prononcée pour une addiction aux stupéfiants. Les comparutions de ces deux prévenus montrent cependant que le dispositif n’est pas encore optimal, puisqu’il existe des cas de récidive, mais il ne demande qu’à être amélioré. Plusieurs organismes réfléchissent à une meilleure prise en charge des personnes ayant commis une infraction liée à leur addiction. Depuis la loi relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie du 31 décembre 1970, l’objectif n’est plus seulement de punir les addicts mais de les accompagner.

Contrainte ou faveur ?

Après la condamnation, c’est le juge d’application des peines (JAP) qui prend le relais. Un des premiers obstacles est la difficulté pour le condamné de comprendre l’intérêt de s’engager dans ce processus. « Les psychologues et les psychiatres, c’est uniquement pour les fous, genre les schizophrènes. J’en ai pas besoin », est un propos qu’une de ces juges a déjà entendu. Elle témoigne dans un tweet :

(Essayer de) déconstruire les idées reçues, ça occupe une bonne partie du temps d’entretien JAP (et SPIP). Ne pas essayer de susciter l’adhésion aux soins, c’est risquer d’occuper inutilement des soignants déjà débordés.

— Jap_Snow (@snow_jap) April 27, 2021

Ainsi, certains condamnés ont du mal à s’engager dans cette procédure de soins. Ce qui fait suggérer à Katherine Cornier, magistrate et ancienne présidente de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies, que pour certains soignants, « les soins ordonnés pénalement portent atteinte au libre consentement de la personne ». Toutefois, « ils ne sont pas réellement ordonnés » raconte un avocat bien habitué des tribunaux correctionnels. « Le sursis est plutôt une sorte de dernière chance. Le condamné n’est pas obligé de se soigner. Mais s’il ne le fait pas, il part en détention », ajoute-t-il.

Installée à Neuilly-sur-Seine, Hortense Lacarrière a travaillé pendant six ans en Centre Médico-Psychologique. Elle explique que la principale préoccupation d’un professionnel par rapport à ce type de patients est de leur donner l’envie de progresser : « le « challenge » est de créer l’alliance thérapeutique et de faire émerger une demande personnelle qui vienne vraiment d’eux. » Il arrive que certains ne soient pas envoyés par le SPIP et fassent les démarches d’eux-mêmes nous indique t-elle. « Il est arrivé qu’un patient prenne contact avec moi justement pour ça. J’ai eu le cas à mon cabinet l’année dernière. »

« Le « challenge » est de créer l’alliance thérapeutique et de faire émerger une demande personnelle qui vienne vraiment d’eux. »

Les patients ont un rapport très varié au suivi psychologique. « Chaque profil est différent. Certains sont dans une démarche volontaire et ont envie de changement, d’autres vont subir. Le désir de guérir peut aussi évoluer au cours du temps. », avance un psychologue rennais. Il évoque également ceux pour qui le jugement a eu un impact assez important pour mettre un terme à leur addiction : « Il y a des personnes pour qui le suivi n’est pas utile puisqu’ils ont déjà mis des choses en place du fait des répercussions judiciaires. On peut suivre pendant deux ans des personnes qui vont très bien. L’attestation de suivi reste partiellement remplie. »

Un itinéraire entre justice et santé

Médecins, psychiatres ou psychologues sont habilités à recevoir ces types de patients. Libres de se soigner où ils le souhaitent, les justiciables doivent présenter à un conseiller du SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) les preuves qu’ils ont effectué des démarches en lui communiquant une fiche de suivi remplie par ces professionnels de santé. Ce sont majoritairement dans les centres de soins publics, les Centres médico-psychologiques (CMP) et les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) qu’ils les reçoivent. Selon des chiffres de 2015, 62 % des personnes venues consulter sont adressées par la justice : 40,8 % sont en lien avec le cannabis, 13,3 % avec alcool et 7,9 % pour d’autres drogues.

Le centre d’addictologie de Rennes est l’un des centres français qui accueille des personnes dirigées par la justice. « Nous recevons dans un premier cas des patients après un rappel à la loi. C’est le délégué du procureur qui émet l’avis. Il n’y pas de jugement mais l’obligation de rencontrer quelqu’un et de justifier d’au moins un rendez-vous. », raconte un psychologue. Si la personne a commis un acte plus grave sous l’effet de substances, c’est là qu’elle doit suivre une thérapie renforcée ordonnée par le tribunal : « Ce sont pour les personnes jugées pour un délit en lien avec la consommation : la conduite, des violences, des vols ou autre. C’est le juge qui pose une mise à l’épreuve et elles ont l’obligation d’être suivies pendant généralement quatre mois. »

La Fédération Addiction travaille à améliorer ce lien entre le champ de la santé et de la justice afin de faciliter le processus. « Chacun est un peu tenté de rester campé sur ses positions. Pour que la personne concernée ait un parcours qui se déroule au mieux, il vaut mieux que toutes ces parties prenantes se parlent. », dit Marine Gaubert, membre du réseau.

Pour l’instant, la communication reste encore trouble et inégalitaire selon les régions. « Cela dépend des endroits mais il y a des zones de frottement où ça ne se passe pas très bien. Le magistrat peut considérer le centre de soins comme un prestataire et demander la production de plusieurs documents, ce que peut refuser le centre de soins. »

Un des obstacles au bon fonctionnement du dispositif, continue Marine Gaubert, est le manque de compréhension par la justice du temps que nécessite un suivi psychologique. « Ce qui peut finir par se réaliser, c’est la production d’une analyse biologique, avec des bandelettes urinaires, pour voir si la personne consomme toujours. » Cependant, ces tests médicaux ne sont pas un repère suffisant pour noter le progrès d’un patient.

« Il y a une différence de compréhension entre les deux secteurs sur ce sujet-là. Du côté des soignants en addictologie, on va considérer que l’efficacité d’un soin ne se mesure pas seulement à l’abstinence alors que le magistrat peut considérer que comme la personne consomme toujours, elle n’est pas dans une démarche de soins. »

Elle admet :« L’idée est tout de même de plus en plus acceptée qu’on ne peut pas arrêter sa consommation de but en blanc. » Autre problématique qu’elle évoque, les attestations qui ne témoignent pas précisément du progrès d’un patient. « Il y a toute une problématique aujourd’hui autour de la communication sur le fait qu’une personne adhère à des soins, tout en ne rompant pas le secret médical. Il faut pouvoir donner une appréciation qualitative de la démarche sans trop en dire. »

Un dispositif perfectible

Si l’avis des psychologues et psychiatres reste nuancé, celui de certains professionnels de la justice est tranché : cette peine paraît insuffisante, elle ne prévient pas la récidive. Dans les couloirs du tribunal correctionnel de Nanterre, un avocat se montre prudent : « Cela rassure les juges mais ça ne suffit pas. Je n’ai jamais vu aucun de mes clients revenir vers moi en me disant que l’obligation de soins lui avait permis de s’en sortir », sourit-il. Il met par ailleurs en avant l’une des principales failles de ce système : il s’agit du fait que les textes ne définissent pas quel type de suivi, ni par quel spécialiste. « Les personnes condamnées peuvent aller voir un médecin généraliste pour leur parler de leur mal de dos. Avec le secret médical, il fera seulement une attestation pour expliquer que cette personne est venue le voir, mais personne n’aura la preuve qu’il s’agissait de se soigner face à une addiction. »

« Je n’ai jamais vu aucun de mes clients revenir vers moi en me disant que l’obligation de soins lui avait permis de s’en sortir. »

Il ajoute qu’il y a des cas d’abus dès l’accusation : « Il y en a qui ont une vraie addiction, mais pour d’autres, c’est dans leur intérêt d’être positif et de passer pour des addicts afin d’éviter la peine. Ils mettent des substances dans leur caleçon pour obtenir le sursis probatoire. C’est un cirque. » Il finit tout de même par admettre que le dispositif part d’une bonne intention et qu’il s’agirait de l’améliorer : « L’utilité de ce sursis, c’est que le concerné a une épée de Damoclès au-dessus de la tête et il sait que c’est dans son intérêt de suivre les soins s’il ne veut pas partir directement en détention, car c’est très rare qu’on obtienne un deuxième sursis. Légalement, les juges peuvent la prononcer deux fois mais en pratique, cela n’arrive qu’une fois, car s’il y a récidive, ça signifie que cela n’a pas marché. »

C’est pour tenter d’améliorer le dispositif que le gouvernement travaille à un nouveau plan encadré par la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA). Des interventions de sensibilisation aux risques des conduites addictives sont également dispensées.

#Formation 🎓 | Cet après-midi, le Dr N. Prisse, Pdt de la MILDECA intervient en ouverture de la 32e session nationale de la formation « Sécurité et justice » de l’@IHEMI_fr sur le thème « Les conduites addictives : une question de société »

+ d’infos sur https://t.co/s39K4Y4Md2 pic.twitter.com/0DCVn0fgS9

— MILDECA (@MILDECAgouv) March 8, 2021

Le point de départ du plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 est un constat de son président, Nicolas Prisse : le dispositif pourrait être efficace s’il était amélioré, notamment par la création d’un « référentiel » commun aux soignants et aux professionnels du droit. Les membres de la mission préconisent de « renforcer la formation des acteurs de la justice en terme de pratiques addictives » et renforcer le lien entre justice et santé, à l’instar de l’action de la Fédération Addiction. Il préconise également de ne plus prononcer pénalement cette idée d’« abstinence immédiate » qui n’est pas réalisable dans l’immédiat selon les médecins.

Si l’incarcération n’est pas la solution, il est difficile pour certains condamnés de se prendre en main seuls. Le rapport pointe du doigt le fait que pour les « justiciables qui cumulent les difficultés : précarité, isolement social, addictions et troubles cognitifs », il sera encore plus difficile de s’en sortir. « Nous demandons donc la mise en œuvre d’alternatives à l’incarcération crédibles qui prennent en compte le parcours des justiciables », expliquent-ils.

A lire aussi : les stages de sensibilisation, une autre solution ?

À la fin de la période de suivi, certaines personnes souhaitent continuer les soins et se sortir totalement la tête de l’eau. Dans d’autres cas, comme en témoignent les audiences du tribunal correctionnel de Nanterre, ce sursis reste inefficace et n’empêche pas la récidive. Pour palier aux manquements que peut revêtir l’obligation de soins, des mesures alternatives sont de plus en plus plébiscitées depuis quelques années, comme le stage de sensibilisation ou l’injonction thérapeutique. Des dispositifs dans ce même sens pourraient se développer dans les années à venir afin de mieux comprendre et prendre en charge les personnes commettant des infractions dû à leur addiction.

Lucile Trihan Coignard et Marine Ledoux